2014年度 卒業研究・制作

2014年度 卒業研究・制作の中から、論文1作品、作品表現1作品、プランニング1作品を紹介します。

論文

銅像彫刻からモニュメント建築へ—明治から大戦終期までの公共空間—

論文 / 学科賞

遠藤啓祐 ENDO Keisuke

芸術文化プロデュースコース

高島ゼミ

2014年度卒業

日名子実三《八紘之基柱》1940年, 石・テラコッタ, 宮崎県

朝倉文夫《三相》1949年, ブロンズ, 大分県立芸術会館(2015年3/31に閉館)

私は彫刻や工芸、建築などの芸術的視点から日本におけるモニュメントの成立を考察した。もちろん、芸術一辺倒に陥るのではなく明治から終戦期までのモニュメントがどのようにつくられ、どのように歴史から忘却されたかについて歴史学的視点を踏まえ通観している。

本論の中心に据えた彫刻団体・構造社はメダルなどの小品から建築規模の記念碑等々、芸術というジャンルにカテゴライズできないモニュメンタルな作品を制作した。しかし、戦中戦後の思想転換とともにそれらの多くは破壊され、戦後70年経った今では運良く残ったモニュメントも「何故そこにあるのか」という意味が剥離して取れかかっている。そういった危機に抗うべく、本論は明治から終戦期までに建てられたモニュメントと建設に携わった人々の記憶をアクチュアルな視点から記述し、記念する試みとなっている。

私がこのような論文を書いたきっかけは、学部時代から彫刻学科に出入りし教授の下に付き、公共空間に置かれた彫刻を調査・保全してきたことに拠るものだ。忘却されつつあったモニュメントについての記述を重ねることは、モニュメントの恒久性を持続させるための「メンテナンス」となり得る。

芸文の大学院では学部時代の経験を踏まえ、記述と技術の双方からモニュメントのメンテナンスをしていきたいと考えている。

作品表現

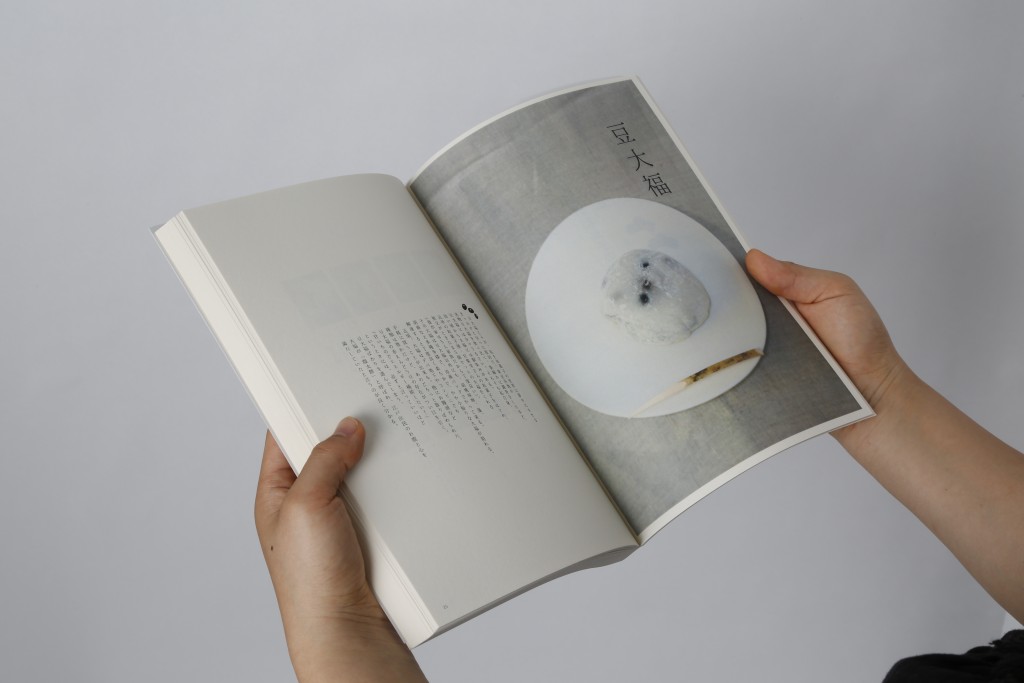

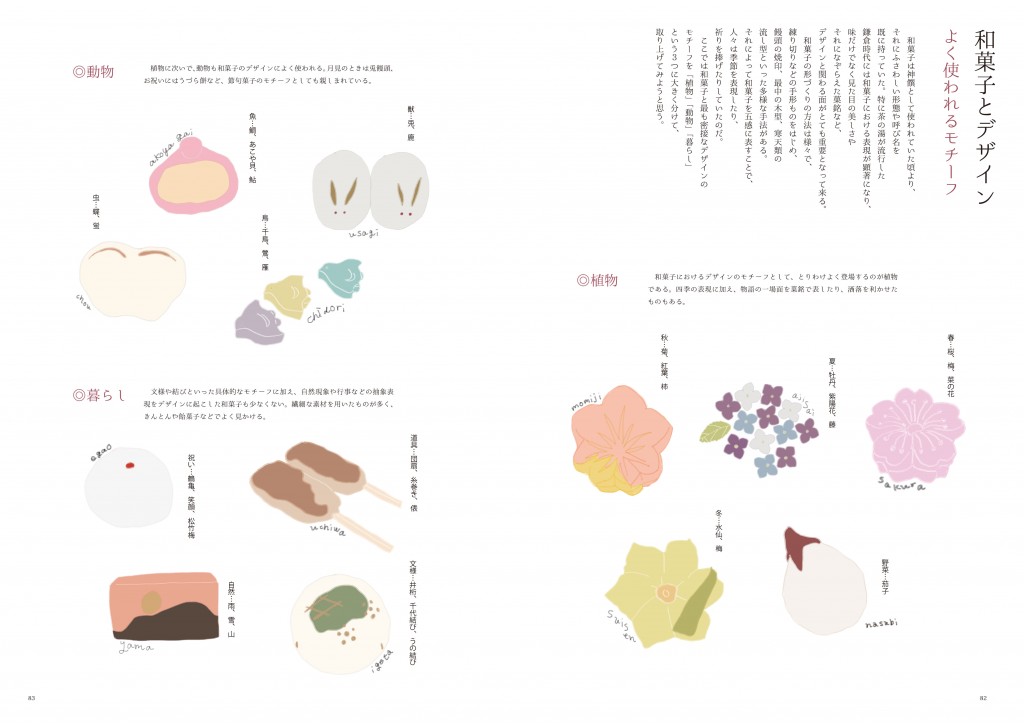

和菓子について、私は知りたい。

作品表現 / 優秀賞

野中志保 NONAKA Shiho

メディアプランニングコース

今井ゼミ

2014年度卒業

この卒業制作は題名のとおり、和菓子の本です。小さい頃はチョコレートやクッキーが苦手で、近所の和菓子屋さんから頂くお団子やお饅頭、祖父が買ってくれるボタン飴、お煎餅の方が好きでした。そんな私が慣れ親しんできた和菓子が近頃では失われつつあり、普段から大福よりもケーキを食べる人が多いことに寂しさを感じました。そこでもっと日本の誇るべき和菓子という文化に親しんでほしいと思い、自らの和菓子との思い出などを取り入れた和菓子の本を製作しました。レシピは全て家庭で作れる分量、道具などで、四季に合わせたレシピも紹介しています。コラムでも歴史やルーツの他に、和菓子のデザインや現代のアレンジ菓子なども取り上げ、なるべく多くの人の興味を引くように心がけています。また、インタビューは近所の和菓子屋さんに協力して頂き、これからの和菓子のあり方についてお話を伺いました。私はDTPの授業を受けてからグラフィックデザインに興味を持ち、卒業制作で本を作りたいと思いました。現在もグラフィックデザイナーとして働かせて頂いているので、卒業制作をきっかけに自分の好きなことを追求すると良いと思います。

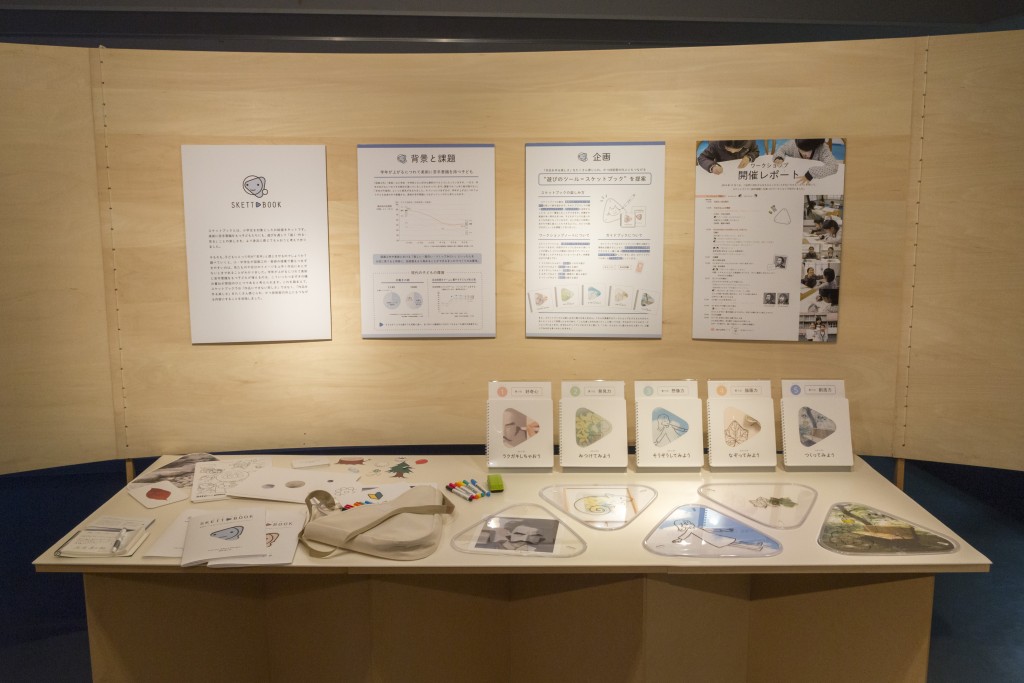

プランニング

スケットブック—透明ボードを用いた子ども向けのワークショップキット—

プランニング / 優秀賞

高城穂々奈 TAKAGI Hohona

メディアプランニングコース

楫ゼミ

2014年度卒業

ものづくりに正解はないはずなのに、「自分は絵が描けないから」「不器用だから」と言って、だんだん美術離れしていく子ども達がいる。子ども好きな自分が「子どもと美術」を卒業制作のキーワードにしようと思い最初に感じたのは、思い描いたものと現実の相違だった。ものづくりのワークショップを考えても、興味を示してくれるのは、きっとものづくりが好きな子どもだけ。それは何か違う、と思った。そもそも小学生のときは誰もが図画工作の授業を毎週楽しみにしていたのに、なぜ学年が上がるにつれ美術に苦手意識を持つようになるのか。SKETTOBOOKは、そんな疑問から生まれた。そして、解決の糸口としてものづくりが好きな子どもではなく、まだものづくりにつまずいていない子どもに焦点をあてた。遊びを通して自分のペースで美術の感覚を磨くことで、SKETTOBOOKが美術の楽しさをずっと感じられるようになるための「きっかけ」になってくれたらと思う。