トーク

上野千鶴子xやなぎみわ“社会をアートする/アートを社会学する” トーク

日時:2004年11月29日(月)

場所:武蔵野美術大学1号館103講義室(第1講義室)

主催:武蔵野美術大学芸術文化学科+ジェンダーリサーチ共同研究

岡部あおみ:上野千鶴子さんとは、講談社の『ニキ・ド・サンファール』(1994年)の本で一緒に執筆させていただいたことがありますが、お会いしたことはありませんでした。けれど『スカートの下の劇場』などの著作をだいぶ前から読ませていただいており、私は上野ファンの一人と自認しております。また、やなぎみわさんとは自著『アートと女性と映像 グローカル・ウーマン』(彩樹社2003年)で、インタヴューをさせていただいたことがあり、資生堂での個展などで何度かお会いする機会もありました。

今回の対談は、2004年の第三回ベルリン・ビエンナーレの時期に、やなぎみわさんがグッゲンハイム・ベルリンで個展をなさったとき、上野千鶴子さんが図録に執筆していたことがきっかけとなりました。お二人に声をおかけしたところ、上野さんも図録に執筆したもののまだ当時はやなぎさんにお会いしていなかったということで「すてきなお話でうれしいです、ぜひ」と、すぐにOKしてくださいました。やなぎさんとは京都でお会いしたときに内容の相談をしたのですが、対談ではじめて上野さんにお会いするのはやや心配ということで、上野さんが韓国に行かれる用事があったときに、やなぎさんもジョイントなさったそうです。お二人はソウルで会って、ずいぶん盛り上がったと聞いています。きょうもその続きで、盛り上がっていただけたらと思っております。

やなぎさんはますます国際的にも活躍なさってご多忙ですが、最近の活動やご自分の作品のお話をまず伺わせてください。

01 50年後の自分

やなぎみわ:エレベーターガールシリーズから紹介すると長くなってしまうので、「マイグランドンマザーズ」の作品についてお話しします。このシリーズが始まったのが今から4年前、2000年の初めだったと思うんですけど、最初は同時に3人のグランドマザーズを作ったんですが、最初の人は「MIE」さんというグランマです。彼女は1番最初のグランマでもありますし、上野さんが批評の中で「MIE」さんに結構注目されているんですよ。『ことばは届くか』という往復書簡の中でもこの「MIE」のことが書いてありますし、グッゲンハイムの展覧会のカタログの中でもまず「MIE」のことが書かれていて。私はそれがすごく興味深いんです。なぜ上野さんが注目されるのかっていうのを少し不思議にも思いながら考えたんですが、私自身この作品については思い入れがあり、「MIE」さんというモデル自身、自らのおばあちゃん像に思い入れがありました。最も真剣な態度でグランドマザーズになってくれた人だと思います。眼が見えなくなって世界の人口がほとんどいなくなってしまって。そこでちょっとした予言者の役目を負って坦々と生きていく…終末的なイメージを彼女は子どもの頃から思い描いていたというんです。メイキングをお見せしますが、…これが髪の毛を脱色しているところですね。彼女のように若いモデルだとCGを使うこともあるんですが、その時に感情移入することができる、ということがあって特殊メイクにして撮影しました。ブラジルで取ってきた写真をコラージュして「MIE」さんと共にこのような背景に決めました。衣装も羊の毛をフエルトのようにして「MIE」さんと2人ではじめ、あと幾人かで作ったものです。「MIE」さんとは1番長く半年間ぐらいインタヴューをしまして、というのも彼女の「未来にこうなりたい」というイメージが納得できなかったんです。終末的な風景、というのは日本のグランドマザーズ希望者に少なくない。それはサブカルチャーのアニメだとか漫画とかの風景を借りたものなんですよ。「MIE」さんの場合も、私に最初に語ったのはほぼ宮崎駿さんの『風の谷のナウシカ』そのまんまだったんですね。「あの中に出てくる大ババ様のイメージなんです、やなぎさん」って説明するんです。でもその時宮崎駿そのままではまずいだろう、という話になって。ただ彼女はスケッチまで描いてきました。こういう風にして欲しい、とか背景はこんな感じとか。ほぼ宮崎タッチの丸っこい装飾の建物。ガウディっぽい感じもしましたけれども、私はなぜ宮崎駿なのかっていうところから話し合いをスタートさせました。世界の人口が減ってしまって、役目を一人だけ負って細々と生きているっていう社会主義的理想も、なんか既視感がある。悪く言ったら陳腐な感じがすると正直に彼女に言ったんですね。で、それを彼女も考え始めて。話し合いは続いたんですけれども最終的に、このイメージをやっぱりやりたいと、「MIE」さんからはっきり言われて。じゃあコレは作ってみよう。作ればもしかしたらそのイメージと決別するなり乗り越えるなりできるんじゃないかと彼女と話し合った思い出があります。余談なんですけど最新号の『ユリイカ』が宮崎駿特集なんですけど、その中で私はこの作品を挙げて書いてます。あの世界観というのは私達に刷り込まれている、とても強いものだと思います。正直私のように『ハイジ』から見続けている視聴者っていうのは、ヨーロッパのイメージが宮崎駿から始まってたりとかね。あと、こういう終末や再生のイメージは宮崎ワールドがすごく影響していると思いますね。

「MIE」と同時に取った一番古いもので、「YUKA」があります。「MIE」さんとうって変わって元気なイメージですけれども彼女は行動的な人で、25歳、ホントに「年取ったら若いボーイフレンドとアメリカ行くんだ」みたいな勢いのある人だったんですね。彼女のイメージもモデル募集した当初から決めていたんですが、ほぼ本人が希望していたとおりにつくりました。隣のボーフレンドもちゃんと用意しましたし、背景のゴールデンゲートブリッジも、歯にダイヤモンドを入れて欲しいとか髪を赤くして欲しいとかも全部彼女の希望です。このダイアモンドの歯が全部の財産らしいんですけど、財産を口に入れて旅をするということらしいです。さすがにモデルをアメリカに連れて行くことは出来なかったので、ハーレーダビットソンを持ってる方からお借りして国内で撮影しました。

もう一人の最初に撮ったグランマの「SACHIKO」も20代の人ですが、自分の希望を言いたい放題で、最新型のシンガポールエアラインのファーストクラスに乗せてほしいとか。そこで一人で自分の死ぬときのことを考えてる、そんなおばあさん像がいいって言われたんです。いくらなんでも国際線でファーストクラスは無理だったんでビジネスクラスで台湾まで撮影のためだけに行って日帰りで帰ってくるという、大変な撮影でした。前の日に京都でも練習してます。彼女のエイジングはCGです。さすがに特殊メイクして国際線飛行機に乗るのは怪しいだろうと。

「MINAMI」は美大生で19か20歳のときに撮っています。彼女もおもしろい人なんですけど、島一つ買い取ってテーマパークをやるという。ライバルのディズニーランドを日本から無くすまで頑張るというおばあちゃんです。彼女はこのキャラクターで一発当てるんですと立体作品まで作ってきた。ミッキーに勝てるかどうかはわからないんですけど、着ぐるみも、ミルキーさんも後ろの棚の中に入ってるぬいぐるみも全部彼女がデザインして、ぬいぐるみ会社の人に来てもらって、みんなで裁縫して作ったものです。だからグランマよりぬいぐるみに注目してほしいというそういう作品ですね(笑)。

「AYUMI」は28歳くらいかな。彼女の未来はとても不思議なストーリーで、川端康成の『眠れる美女』という小説を持ってきたんです。この小説の中ではとにかく女性の描写がやたら長くて執拗。睡眠薬を飲んで寝たきりの女の子を、金持ちのおじいさんがやってきては眺め回す。一応触っちゃいけないという決まりがある秘密クラブなんですけど、そこで働いている眠ったままの女の子達になりたいというんです。相手を見ずに眠ったまま体を見せたりとか、一緒に寝たりとかは究極のサービスだって彼女は言うんですね。ただし、今はやりたくない、80過ぎたころからやってみたい。これは川端康成に対しての挑戦かもしれないと思って。おじいさん達のいくら通っても満たされない寂寥感が真に迫ってくるものがあるんですけど、これにフェイクのおばあちゃんをぶつけるのは面白いと思いました。これが難しかったのは、ひとつ間違うと寝たきりのおばあさんに見えてしまうというのがあって(笑)。顔を色っぽく見せるように紅をさすなど色々工夫しましたね。

かなり珍しい家族写真もあります。今もカップルなんですけど、女性同士で、これからもずっとふたりで暮らしたい、日本人とドイツ人なんですけど、彼女達は将来的にはドイツを選びたいという希望を反映して、設定はドイツです。

一番若いモデルでは18歳の女子高生もいます。一番若いのに一番自然なおばあさんになりました。関西の女の子で、若い漫才師を育てるおばあちゃんですね。

さっきの「MIE」に少し似てる終末的なイメージを持っているべつのおばあちゃん。最初にくれたメールは鬼気迫るものがありまして、世の中から男性というものはもう要らない。環境ホルモンでも戦争でもいいから男性は死んだことにして、女性だけが世界に残った未来です。残された島には女性しかいないんですね。彼女はこうやって子どもを育てているわけなんです。この人もインタヴューの期間が長くかかりましたね。正直インタヴューで納得するって言うのは無理なんです。ヴィジュアルをつくっていきながら何かわかるものがある、そういうものだと思います。

日本の男性がこのまま年を取っていくと看取ってくれるお仕事、つまり契約をしておくと最終的に自分の一番好きな物語の中で死なせてくれるという看取り屋のおばあちゃんの作品もあります。ちなみにここは私の部屋なんですけど。

また実は男性モデルもいて、自分の生前墓地の周りを全部自分のファンに買わせてる。

老人ホームに入ってからお座敷を持って、年齢のヒエラルキーのある花柳界に逆らうように、それをおばあちゃんだけで再現するという作品も作りました。

私の好きなグランドマザーズに「AI」さんがいます。この人も「待ってる」タイプなんですね。貧しい家で占い師をやりながらずーっと自分の次の代の占い師を待っている。すごく意地悪で女の子が夢のある未来像を抱いて、聞きにくるんですけど、失望させていくというとんでもないおばあちゃんです。でもこのときの場合は何で彼女がこの占い師をやりたいかっていうのが聞いた瞬間わかちゃった。

新しいグランドマザーズの「SHIZUKA」さん。彼女はすごくきれいなひとで、やはりその分自分の肉体にすごく執着があって、自分が死んじゃうときまでに新しいボディを作って、脳みそだけ入れれば新しい人生が送れる。そういうSF的な設定なんですけど、彼女は義体に移るのをすごく迷ってる。でも早く決めないと寿命が来ちゃうっていう一場面です。実際彼女は乳がんで取ってしまった乳房をシリコンで作る、そういう職人さんなんですね。

「KAHORI」はかなり孤独な未来なんですが、ここに自分がいるのかどうか、もう自分でも分からない。他人も自分を知らなくなったっていう状況になりたいという未来です。年をとったら森に入って誰にも会わない。そのまま10年以上経過して誰も自分のことを知らない。

2004年に行ったベルリンのグッゲンハイムの展覧会の風景もご紹介します。ドイツ人の方はグライダーをやってる方が多いらしくて、そこで私もやっているのよって話していた年配の女性もいて、ああ、現実化しているんだなって思いました。グライダーが登場する場面のために、探していろいろまわったところ東京大学のグライダー部で見つけ、じつは東京大学でとりました。展覧会の会場は、きちんと差別化できるようにエレベーターガールの方を真っ暗な息苦しい閉じられたイメージの部屋にして、グランドマザーズの方を真っ白な壁にして分けたんですけど。

恥ずかしいんですけど、その会場で私は老女の踊りを踊ったんです。自分でお化粧して。関寺小町が昔の自分の栄華を懐かしむっていう踊りなんですね。私自身は高砂とか万歳とかおめでたい踊りを踊りたかったんだけれども、日本舞踊の先生に相談したところ無いって言うんですよね。おばあさん一人で踊る踊りは世阿弥の時代から無常観あふれるものに決まってると言われて、いくつか出してもらったんですけれど、どれもよぼよぼで死にそうな感じなんですね。それはお能からきているから仏教の無常観イコール年老いた女というのがシンボルとして完全に結びついちゃってるんですよ。最初かなり抵抗がありましたが、一回「無常」を表現するというのはどういうものか、と思って習ってみたら結構はまってしまって。

My Grandmothers “Mie”

2000 120x160cm

© Miwa Yanagi

Courtesy Yoshiko Isshiki Office

My Grandmothers “Sachiko”

2000 86.7x120cm

© Miwa Yanagi

Courtesy Yoshiko Isshiki Office

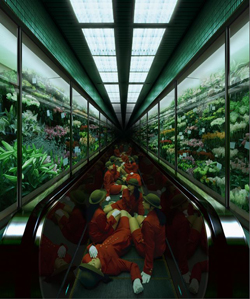

案内嬢の部屋1F 1997 240x200cm (x2) © Miwa Yanagi Courtesy Yoshiko Isshiki Office |

|

02 50年後の自分

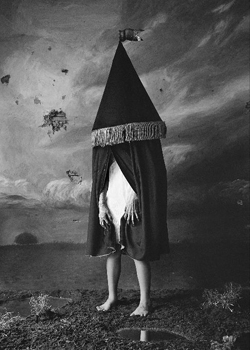

やなぎみわ:すごく新しい作品なのでみなさんご存じないかもしれません。2004年夏に作った作品で、「寓話シリーズ」というものです。子どものモデル、5歳から10歳くらいの本当に小さい女の子のモデルです。寓話の中に出てくる無垢な小さい女の子と悪いお母さんとかおばあちゃんまたは魔女。この二つの対になるキャラクターを「ごっこ」で演じるっていうことなんですよ。例えば「白雪姫」ですけれども、後姿は少女で鏡に映る顔はりんごを勧めてくる継母です。「ヘンゼルとグレーテル」もあります。本当は悪い魔女が子どもを食べようと指をテイスティングするんですけども、作品では逆で子どもがおばあちゃんの指をテイスティングしています。「ラプンツェル」でお姫様の髪を魔女が切り落とすシーンもありますが、「眠り姫」が一番象徴的、糸巻き部屋の中で魔女がお姫様の指に針を突いて100年間眠らせるシーンですけど、ここではおばあちゃんとお姫様が格闘している状態になっている。特殊メイクでなくてマスクを多く使ってます。だから交換可能で、どっちが少女でどっちがおばあちゃんか分かり難い、というシチュエーション。「赤ずきん」では、狼のお腹の中で完全に交じり合った状態になる。グリム童話とは違うんですけど、「エレンディラ」というガルシア・マルケスの小説の中に出てくるお話もあります。自分の孫娘に売春をさせてどんどんどんどんお金を稼ぐ。テント小屋であっちこっち回って、女の子が美少女だから人気が出て、テントが大きくなっていくんです。おばあちゃんはどんどん贅沢して。悪魔のようなおばあちゃんと、そしてその状況が悲しいのか、その表情からは全く読めない無垢の象徴とされている美少女。この二人の家族の肖像。で、この全ての話のストーリーテラーであるテントの人間。作ったときはあまりにあからさまに自分のことを見せるような気がしたんですけども、自分で言うのもなんですが、私自身これは非常に好きな作品です。

岡部:いつもながらとても面白いお話をありがとうございます。何度きいても笑ってしまったり新しい発見があったりします。やなぎさんはエレベーターガールの頃からご自分の道を追求して、寓話をテーマにしている新作も猪熊弦一郎美術館に見に行きました。モノクロ写真になり、作風もガラッと変わり、大胆に展開していくその勇気もまた素晴らしいと思いました。

では上野さん、対談をお願いします。

寓話シリーズ

白雪

2004 100x100cm

© Miwa Yanagi

Courtesy Yoshiko Isshiki Office

無題I

2004 100x140cm

© Miwa Yanagi

Courtesy Yoshiko Isshiki Office

03 ミイラ取りのままミイラになっていく、ということ

上野千鶴子:上野千鶴子です。「東大でケンカを教えている」わけではありません(遙洋子『東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ』筑摩書房 2000年)。社会学を教えております。私は自分の本の装丁に、大好きな女性アーティストの作品を四回も使わせてもらいました。ジュディ・シカゴ(上野千鶴子『女遊び』学陽書房1988年)とニキ・ド・サンファル(上野千鶴子『発情装置』筑摩書房 1998年)、高畑早苗さん(上野千鶴子・高畑早苗『あ・な・た・た・ち』NHK出版1995年)、そして四冊目がやなぎみわさんの作品(上野千鶴子・趙韓恵浄『ことばは届くか』岩波書店2004年)です。やなぎさんは映像の人ですが、私は言語中枢である左脳型の人間なので、こういったヴィジュアル作品を見るとどうしても言葉で表現したくなります。アートと言葉の関係については、やなぎさんのお友だちでもある森村泰昌さんがおもしろいことをおっしゃっていました(森村泰昌『芸術家Mのできるまで』筑摩書房1998年)。特にヨーロッパでは、アートのプレゼンテーションの際「お前はこれでいったい何をやったのか言葉で言ってみろ」って要求されるんだそうです。言葉で言えるくらいならわざわざアートなんてめんどくさいことをしなくていいはずなのに、言葉で自分の作品を説明する能力が、欧米では問われます。ところで自分が実際にやったことと自分がやったと言葉で言うことの間には必ず落差が生じます。そのあいだにギャップがあるのに、言葉の支配力の方が大きいものだから、言葉で言ったことによって、やらなかったことをやったことにしてしまったり、やったことを別のことに変えてしまったりするっていうことができちゃうんです。そういう言葉によるプレゼン能力の高いアーティストが、結果的にはグローバルマーケットで生きのびていくらしいの。

以前私のところに日経新聞の30代の「負け犬」女記者が来て、「やなぎさんの作品を一言で言ったらなんだと思いますか」って聞いてきたことがありました。とんでもなく性急で、失礼な質問です。一言で言うことができるくらいなら、やなぎさんは、こんなにめんどくさい表現をしなくて済んだはずですよね。今日は、まず私がその女記者になった気分で、やなぎさんご本人に、「やなぎさん、あなたの作品を一言で言ったらなんだと思います?」ってちょっと聞いてみることから始めたいと思います(笑)。

やなぎ:それは上野さんにきかれたのがはじめてではなくて、何度も聞かれたことはありますが…。言葉で答えなけばいけませんか?

上野:ええ、一言で無理なら、二言でも三言でもいいです。

やなぎ:昔、森村泰昌さんは一言、「愛だ」って仰いましたよねえ。

上野:逃げられましたね(笑)。アートの世界で批評家が権力を持つのも、ヴィジュアルより言葉が支配的な力を持っちゃうからでしょうか?

やなぎ:最近、「ミイラ取り」という言葉が気になってるんですね。現代美術は作者の自己批判も含んでいるということを前提で考えるのなら、常に魅惑されてる自分を乗り越えようとする、客観的な眼が必要になってくると思うんですよね。ただそれが曲者で、ミイラ取りがミイラになるっていうことなんですけど、自己批判しようとして、結局自分の中に閉じこめられてしまうだとか、制度を批判しようとしてその制度の中だけで作品をつくってしまったりとか、自家中毒みたいなことがしょっちゅう起ってしまうのだと思います。単純化して四つに分けてみたんですが、ひとつめのパターンは「ミイラを取りに行って、そのままミイラになっちゃいました」。好きなことをしてるだけだからほっといてっていう、自分に溺れている状態です。次に「ミイラにならないために自分の作品と距離を置く」。自分の作品を客観視して言葉にしてみたり、作品が常に理論的であろうとする。これら二つは単純なパターンです。誰でも出来る。もう一つ賢くなると「ミイラ取りの自分とミイラになっちゃう自分を分離する」って言う方法があると思うんです。ミイラ取りの自分が壊れてミイラになっていく自分を眺めて、その姿を作品化していく。これはなかなか有効だと思うんですが、このパターンにはまってしまうとマンネリ化するというのがあるんです。同じ壊し方をして同じ角度から同じミイラ取りが見ていると結局セーフティゾーンで作品をつくることになってしまう。最後に一番リスキーなパターンが「ミイラ取りのままミイラになっていく」。ときどき、はっと、かつての人間に戻ったりする。自分の体が朽ちていくのを見ながら、これじゃ恥ずかしいと思いつつも嘘の場で朽ちているしかない。なのに、不死のミイラ、永久に溺れているのに溺死しない存在。そうありたいと思いますね。

上野:こんな禅問答わかんないでしょう(笑)?聞いていてなるほどな、と思ったのは最初の「ミイラ取りがそのままミイラになってしまう」っていうパターンは、本人にとっては天国ですよね。後半のふたつがやなぎさんが目指しておられる方向で、死なないままで煉獄を生きるっていうのが作家として続けられる根拠だと思うんですが、今のやなぎさんの話を、もし精神科医ならどう診断するか、考えながら聞いていました。こういうのって最近はやりの言葉でいうと、解離性人格障害っていうんです。これが現代に最も親和的なキャラクターなんですね。近代に一番最初に登場したキャラはヒステリー性人格ですが、それがポストモダンになりますと解離性人格となる。自分の中に複数の自我を持ったままお互いがお互いをときどき観察したり、ふと我にかえったり、そのまま複数抱えて生きていく、これが解離性人格です。やなぎさんは、先ほど現代アートは批評だっておっしゃいましたね。

やなぎ:批評は含むと思います。

上野:どうしてもコンセプチュアルにならざるをえないのが現代アートのある意味の不幸ですよね。

やなぎ:そうですね、不幸だと思いますね。上野さんの本の中で、「批評っていうのは魅惑されてきたものを内在的に潜り抜けて、最終的に自分の好きだったものにさよならを言うための儀式である」と書いてらっしゃったことがすごく心に残ってるんですけども、それは美術にもあると思うんですよ。乗り越えていって最後にさよならを言うっていう。ただ、超えられない自分…そこにまた美術の魅力もあると思うんですよね。いつまでもじっと立ち止まって、超えたと思ってまた次の制作を始めるんだけど、結局また同じことを繰り返してるだけっていう。悪夢のように同じ道をぐるぐるぐるぐる回っている、表現手段は変えたりしてるんですよ。でも新しいことになっていない。それでもその中にもいい作品は生まれるんですよ。

上野:コンセプチュアルはコンセプト(概念)から来ています。コンセプトってもともと言語的なものですよね。だからときどき左脳型の言語的表現が非常に発達したアーティストとかパフォーミングアートの人に会うと「あぁ、かわいそうだな、この人は。自分のやっていることを自分で解釈しちゃう能力を持ってるなんて、なんてかわいそうな人なんだろう。作家と批評家を両方兼ね備えてしまったらあとはもう自家撞着に陥るんじゃないか」と思ってしまう。左脳と右脳はうまく分離してバランスがとれてたほうがいいんですが、私はとことん左脳しか働かない人間ですから、これもまた別の意味で不幸ですが。

やなぎ:でも上野さんは本当にそうなんですか。インタヴューとかを読んでて、フリをなさってるんじゃないかなと思うときがあったんですが。

上野:そう思われますか?右脳を活性化させるために一番いいのは身体運動やることで…セックスなんて一番いいんですよね。

やなぎ:セックスはどうかわかりませんけれども、例えば恋愛に関してははっきりわからないって仰ってるじゃないですか。矛盾や不条理の混沌とした感情というのは「わからない」って。

上野:それは完全な誤解。私がわからないのはそういう恋愛関係をお約束のピンで留めようとする人たちの気持ちがわからない。愛情について契約関係を作る人たちの気持ちがどうしてもわからないって言ってるだけで。

やなぎ:それは制度に準ずるとかそういう意味じゃないんですか?例えば相手を支配しようとか、支配されたい、とかそういう感情に対しておぞましいというか、そういうものだって仰ってるように思ったんですけれども。

上野:所有したいという感情のことですね。まさかこんな話の展開になるとは思わなかった(笑)。かたちのないものに、かたちをつけていくというのは相反するものなので。かたちのないものは、私はそれはそれで好きですよ。身体感覚とかね。嫌いではないです。それに、お約束事をいれていくってことがどうしても分からない。ちょっと誤解があると思うけど、そちらの方面の話はまた別の機会にしましょう。今日のトークはやなぎさんが主役だから。

04 パーソナリティの隠蔽

上野:先ほどのやなぎさんの話に戻ると、解離性人格、精神病理学では解離性人格障害と言うけれど、「障害」と呼ぶ必要はないから、たんに「人格」としましょう。自分と、自分でないもうひとりの自分がいるという感覚のことですね。ミイラ取りと、ミイラのあいだの距離を確実にするしかけが、時間だったのか、と、今日お聞きして腑に落ちました。というのはね、やなぎさんの「グランドマザーズ」シリーズをはじめて見たとき、びっくりしたんです。なぜかって言ったら、ヴィジュアルアートは、二次元アートですよね。で、二次元の平面には、時間という次元をどうしても入れる事ができません。だから時間を取り込みたい人たちは、ビデオとかフィルムにむかうわけですよ。なのに、やなぎさんは二次元アートのなかに、時間を取り込むという、なんというウルトラC級のアイデアを思いついたのだろうと。それが、加齢メイクの効果ですよね。

やなぎ:ええ。

上野:よくこんなアイデアを思いついたな、と思いました。いったい、どうやって思いつかれたんですか?

やなぎ:そうですね、「エレベーターガール」を制作していたときに、若いモデル、若い女の子たちに会って、話を聞いているうちに、その子たちのパーソナリティが隠蔽されているな、と思った事がきっかけです。それ以前から、私自身がおばあさんになった時のポートレートを撮りたいなと思っていたんですよ。だから、本当は、1番最初、自分でやろうと思っていましたね。私の中に、はやく加齢したい、老齢になりたいという欲求があるんです。

上野:でもこれ、危ないですね。ミイラ取りとミイラの比喩でいくと、やがて幽体離脱幻想で、死体を見たいとか、言い出しかねないですね。

やなぎ:死体は見たくないですけれど、老齢の自分は見たいんですね。あと、「グランドマザーズ」っていうのは、けっこう死から遠いんですよ。みんなあまり死の事を考えていない。そこが、男性の方と違うところだと思うんですけれども。男性に50年後のはなしを聞くと、死に際のことを必ず言ったりするんですよ。「グランドマザーズ」のモデルの方たちは、死に際のことは言わないですね。なぜかもう、全然現役で生きている状態で、おばあちゃんのまま、ずっと生きているんじゃないかというような感覚で喋るんです。私にもそういう感覚はあって、八百比丘尼(やおびくに)みたいなんですけれど、明日からおばあちゃんになって、ずっと老年のままでいたりしても、いいなという感覚がある。おばあちゃんになりたいというよりも、少女があって、女性の時代があって、おばあちゃんになるとしたら、真ん中をすっ飛ばしたいような感覚かもしれませんね。

上野:八百比丘尼って、教養がないと分からないでしょう?800年生き続ける放浪の比丘尼、中世の伝説の尼さんなんです。これこそ死ぬに死ねない、煉獄ですよね。

やなぎ:そうですね。

上野:実際にシリーズをこうやって見せてもらって、私、自分が誤解していたなって分かったのは、30代の女ばかりかと思っていたら、男もはいっているし。

やなぎ:そうなんです。10代の女の子も、40代の男性もいるんです。

上野:なるほどね。一人ひとりに、半年ぐらいかけてインタヴューしながら作っているってお聞きしましたから、50年後の自分についてのイマジネーションについての、今どきの若者たちの現時点でのコレクションになっているわけですよね。だから今の日本の、とりわけ10代から30代の女のひとたちが、いったい50年後の自分についてどのようなヴィジョンをもっているかという、社会学的調査にもなっていますね。

やなぎ:そこは確かに近いですね。

上野:そのさまざまなコレクションを拝見して、ほんとにおもしろかったんです。いろんな人たちのイマジネーションを見て最初に思ったのは、ドキっとしたものもあったけど、悪いけれど、へえ、この程度かと思った。まあ、人間の想像力なんて貧困なものね、と。現在の延長でしか将来を考えられない。というのは、やっぱり10代から30代ぐらいの年齢で、50年後のことなんて、ほぼ想像がつかないですよ。いま、私の1番切実な、最新の研究テーマが、老いと介護なんです。私ももう50代の後半ですからね。老化っていうのはこういう経験なんです。昨日できたことが、今日できなくなる、今日できたことが、明日できなくなるという、確実な衰えの経験なんです。やなぎさんの人生は、まだ上り坂でしょう。

やなぎ:うーん、それは何とも言えませんけれど。

上野:私自身、30代の頃には、介護なんてテーマに選ばなかったでしょう。想像力が及びませんから。だから、自分が今のまんま、ババアになっているって想像するんですよね。だいたい、出てくる想像は、今のまんまババアになって、今のまんま遊んでいる。

やなぎ:そうですね。20代は、20代のリアリティしかないんですね。20代の想像という範囲でのリアリティだと思います。だから、50代のモデルがもしもいたとしたら、また変わってくると思いますね。いろいろな制約をもってくると思うし。

上野:50代のモデルの50年後は100歳ですもんね。

やなぎ:まあでも120歳まで生きるとか言っているかもしれないですけどね。きっといろんな現実的な問題が盛り込まれてくると思うので、私はぜひやってみたいと思うんですけれども、応募してくださる方がいらっしゃらなくて。

上野:みなさん、ご自分から応募なさるんですか?

やなぎ:そうです。私のウェブサイトに応募してきたり、こうやってレクチャーをした後にメールを頂いたりとか。

上野:じゃあ、今日の聴衆の中からも応募者が出るかもしれませんね。

やなぎ:もちろん。男性の方もオッケー。

上野:私が応募したら100歳を越しますね。大半の人のイメージには、いつまで経っても私は今のままよっていうメッセージが強くて、今の高齢化社会のイメージがこれなんです。つまり、私はこのまま元気で死ぬ直前まで遊びながら生きていくわ、昔不良少女だった、いま不良中年だ、だからこのまま不良老年になるわってね。それが現在から将来を類推する想像力の限界ですよね。そのなかでびっくりしたのが、「MIE」さん、「MIWA」さんそして、もう1人、巫女さんみたいなイメージの方・・・

やなぎ:「MIKA」さんですね。

上野:あとでお聞きしたら、あれはCGで合成したのではなくて、実写だと聞いて驚きました。波の高い磯浜で、危なかったでしょう?

やなぎ:そうですね。実際にも彼女、妊娠5ヶ月だったんですよ。余計危ない状態で、足をすべらせたらどうしようかと。もう男の人はみんな死んでいいんですって、彼女がメールをくれてから1年経ってるんですよ。その間に彼女のなかでいろんなことが起こっていて、だから妊娠していたことに私もすごく驚いて。このままそれこそ、宮崎駿の未来少年コナンの世界のような、残され島みたいな場所で、もちろん女性しかいないので、あのメンバーだけで世界は終わるわけですよね。彼女に何度も「いいですか」って聞いて、彼女もずっと「オッケーです」と言っていたんです。ただ最後、撮影のときになって、ちょっと迷いが出てきちゃったんですよね。やっぱりどこかに希望があってもいいのでは、と言うようになった。

上野:おもしろいですねえ。男無用の女だけの世界を創りだしながら、たったいま彼女が妊娠しているって聞いて、処女懐胎かと一瞬思ったくらいです。その後、赤ちゃんは産まれましたの?

やなぎ:そうなんですよ。撮影の横には、実は連れ合いの方が見えてハラハラしてらしたんですよ。まあ無事に撮影は済んで。

上野:男の子、女の子?

やなぎ:女の子。非常におめでたいんですけれども、グランドマザーとしては、非常に珍しい撮影でしたね。

上野:そうですか。そうなるとイメージの女護ヶ島にはやっぱり女だけで、生殖は行われないんですね。

05 若い女性の終末観

上野: 「MIKA」さんも、「MIE」さんも、「MIWA」さんも、未来のイマジネーションに実に見事な共通点がありますね、希望と絶望が交錯しています。一方で、ものすごく色濃い終末観がある。30代っていったら、気力・体力充実している年齢でしょうに、その年代にこれだけ終末観があるのはいったい何だろう、と思いました。それでも他方で、たとえ希望があろうがなかろうが、命は続いていく、命はつながっていくということに対する、ある種の信頼があるんですよね。

やなぎ:ええ。それは私のなかにある信頼かもしれません。ちょっとお見せできなかったですけれど、「グランドドーター」には、そういう私が考えていることが盛り込まれているんです。自分の決定とは関係なしに、つながっていってほしいというのはありますよね。

上野:これが今の日本の30代の女性の50年後のヴィジョンだと知って、私が最初、何を思ったかというと、今の日本の30代っていうのは、少子・非婚化のヘラルド(先駆け)なんですね。この世代の人たちが結婚せず、この人たちが子どもを産まないから、日本の出生率はこんなに下がっているんです。結婚しない、こどもを産まない30代女の一人一人にはそれぞれの事情があるんでしょうけれど、私たち社会学者は、マクロ現象のなかに時代の無意識を見ようとします。すると、子どもを産まない人たちには、「こんなところで、子どもが産めるかよ!」っていう気持ちがどこかにあるんじゃないかという推測ができる。つまり少子化とは、未来に希望がもてないという出産年齢の女性の集団的無意識からきたこの社会に対するNOという返事だ、という気がします。なぜ30代女にこんなに終末意識があるのか…

やなぎ:20代もそうだと私は思いますね。

上野:たしかにそうですね。宮崎駿さんの影響ですか?

やなぎ:そういう意味では、その功罪は大きいかもしれませんね。私も別の本で、最近の20代の若い世代が1番興味をもっているのは、世界の終わりと恋愛だって書いてあるのがあったんですね。「グランドマザーズ」は、社会学のフィールドワークとしてやっているわけではないですけれども、多くの未来を収集しているというのは確かだなと思うことがよくありました。

上野:世界の終わりと恋愛って、すごく矛盾しているようだけど、ぴったり一致してもいます。この世代、オウム世代でしょ?

やなぎ:そうですね。95年の時、28才ぐらい。

上野:ですよね。そうすると、やなぎさんご自身がオウム世代?

やなぎ:そう言うんですか?確かに95年は、私の人生のなかでもいろんなことがあった年です。

上野:阪神淡路大震災と、オウムと。世界の終わりを2つも見ちゃった?

やなぎ:そうですね。確かにあの年は非常に大きかったと思います。私自身は世界の終わりというのは、ひとつは宮崎さんがつくられたようなファンタジーの世界、フィクションだとしたら、恋愛というのは半径2メートルくらいの狭い人間関係のなかでできることでしょう。恋愛が生殖につながるわけだけど、そことは全然切り離されているわけですよ。半径2メートルと遠いファンタジーとが同居している。

上野:だからこそ、ですよ。世界が終わるってことが分かっていたら、とりあえず半径2メートル以内の人と半径50センチで抱き合っていたいじゃないですか。

やなぎ:なるほど。

上野:君がここにいてもいいんだよって言ってくれる相手と、半径50センチのあいだにいたいじゃないですか。だから両者は矛盾しているわけではない。終末論ブームのとなりに恋愛があるというのは、なるほどと思いますけどね。そこまではわかりますが、ところでこの世代にこんなに終末感が強いのはどうしてなんでしょう?ここにいらっしゃる方たちの多くは学生さんたちですよね。今の20代の人を見ていて、ほんとにかわいそうと思うのはね、彼らが物心ついてから、日本はずっとデフレスパイラルの中なんです。私は思春期を高度成長期で過ごした世代の人間です。あの頃には、未来学なんてものがあって、未来はこんなに明るいという根拠のない信念を、誰もが持っていました。ある人に言われた事がありますが、「君たち高度成長期に育った人たちは、時間というものは、経てば必ず今より事態がよくなると、根拠もなく思っているだろう」。ところが、今の人たちは、「時間というものは、経てば今より事態はもっと悪くなるだろう」という時間経験をもっているんです。実際ここにいる20代のみなさん方が、思春期に10年ちかく経験してきた時間ってそういうものでしたよね。

やなぎ:私もでもそれに近いと思います。4回生ぐらいの頃、バブルだったんですけれども、あのときは学生だったので日本の享楽というのは身をもって感じていない。享楽的な空気というのは何となく感じていましたけれども、社会にでてからは、どーんと暗い状態。

上野:ああそうか、バブルのときにすでにOLだったらブランド漁りもやっていたかもしれない。じゃあ、バブルでいい目にあったこともなく、社会に出たとたん、デフレスパイラルに巻きこまれた・・・

やなぎ:そうですね。日本の現代美術作家はアメリカに出て成功している方が多いですけれど、アメリカのバブルにも乗り遅れてますしね。

上野:なるほどね。私のせいではないけれど、ときどき、あなた方の顔を見て、「ごめんね、こんな世の中にしちゃって」って思う気持ちはあるんです。

やなぎ:最近よく、少子化問題とともに30代の女性について書かれてますよね?まあ私もその一人になってますけれど。確かに子供を産まなければいけない、結婚しなければいけないというプレッシャーは、もうないですね。ちなみに私の家では、なんと阪神淡路大震災までは、はやく結婚どうのこうのと、一生懸命言っていたんですよ。一人っ子なので、私が子供を産まなければ彼らは孫の顔を見られませんから。それが地震からパタっと言わなくなって、今に至りますね。言ってないんですよ。

上野:若い世代の終末観が親の世代に感染したんですかね?

やなぎ:それはちょっと分からないですけれど。

06 負けた感・降りた感

上野:やなぎさん、こういう言い方をしては失礼ですが、負け犬、ですか?

やなぎ:あのね、負け犬っていう言葉は非常に私は嫌いなんです。負け犬も鬼ババも気品がない言葉です。まあでも、メディアに受けるためにはドギツイ言葉が1番有効ですからいいんですけど。うーん、でも負け犬って、ある種の優越感をもってないといけないらしいですね?

上野:はい。負け犬であるための条件っていうのがありますね。

やなぎ:結婚、家族をつくるというところ以外のすべてで勝ってないといけないんですよね。だったら、残念ながら該当しないですね。

上野:これだけ活躍しておられるから、ちゃんとそちらの方では勝ち犬やってらっしゃるかと思いましたけれど。それでね、終末感のヴィジョンの他に、もうひとつお聞きしたかったのが、女の人たちのヴィジョンのなかに、男の居場所がないってことなんです。「MIKA」さんは「男はいらない」と大変はっきりしておられるようでしたが、それにしても、彼女たちのヴィジョンのなかに、男の役割とか、男の居場所とか、男の影が奇妙にささない感じがしたんです。どうしてだと思われます?

やなぎ:男の人の居場所は、唯一おばあちゃんになることですね。私の作品のなかでは。

上野:そうですね。男のまま、おばあちゃんになる。おじいちゃんではなく。

やなぎ:おばあちゃんになっていただければ、居場所はあります(笑)。まあそれは冗談として、私の作品の中で、男性の居場所ってあまりないですね。

上野:今日は会場に男性がずいぶんいらっしゃるから、その方たちはいまのご発言を聞いてどう思われるでしょう(笑)。男の歳の取り方で1番いいのは、私も「おばさん化する」ことだと思います。「おじさん化する」のとどこが違うかといえば、おじさんというのは、かさばるんです。かさばらない歳の取り方をしようと思えば、男も女もおばさんになるしかないんです。

やなぎ:それはこまめに動くとか、そういうことですか?

上野:要するに、威張らない、自尊心の押し売りをしない、認められたり褒められたいと思わない、ということです。男から降りないとおばさんにはなれません(笑)。

やなぎ:そういうことであれば、事態はいい方向にいっているのではないでしょうか?

上野:そうですか?ほんとに男のおばさん的な人たちが増えてます?

やなぎ:多いと思います。

上野:それはあなたの世代でですか?

やなぎ:少なくとも私のまわりには非常に多いと思います。

上野:ああ。特に30代から下の世代には感じますね。私は団塊の世代ですが、この世代の男はかさばるからダメ(笑)。でも団塊ジュニアを見ていて、この人たちは早老、つまり早く老いる世代だなと思いました。わりと早めに気分が老後になっている。男女関係を見ていても、恋愛は恋愛なんだけど、最初から茶飲み友だちモードにはいっている感じですね。ガツガツしない。

やなぎ:ええ、確かに分かります。私は実際、すごく世界が狭いので、サラリーマンの友人はほとんどいないんですが・・・。卒業してからずっと美術の世界だけできているので、美術の世界についてだけ言えばかなり女権社会だと思いますね。

上野:そうなんですか?

やなぎ:マッチョな男性は生きる場所はない。今ここにいる男性の方で、諦めたほうがいい方もいるかもしれませんが。

上野:アート批評とかやってらっしゃる方は、ほとんど男性じゃないですか?

やなぎ:それはそうなんですけれど、前時代的なマッチョな考え方をもっている人は、現代美術の世界には、私は少なくともほとんど出会ったことはないです。古典的な画壇の世界とかにはいるかもしれませんが。

上野:そうですね。アートほど無用なものはないですからね。

やなぎ:なるほど。

上野:無用の用、というか。もともと無用者の世界を志している人たちだから、地位や権力や金に欲望があるとはあまり思えませんからね。とはいえ、そういう方はいらっしゃらないわけではないけれど。

やなぎ:実は私はけっこう好きなタイプですけどね(笑)。「負けた感」のある男性の方っていうのは、けっこう多いですね。

上野:あ、なるほどね。最初から権力闘争から降りているタイプ。

やなぎ:そうですね。

上野:でも、それが複雑骨折になると、イヤみな人になる。

やなぎ:かなり何回転かしてる方も多いですけれど。でも私、負けた、というのはすごく正直なところだと思うんですよ。戦後、日本の男性というのは、そうしたコンプレックスをずっと持ってきたと思うんです。だんだん歴史も忘れ、薄くなってきていると思っていたんですけれど、美術の世界というのは、まだそうした負けた感を持っている。自分のちょっとしたコンプレックスと、歴史的なことをつなげて、敗北したって思い続けている人が多い気がします。

上野:負けた感というか、降りた感とかね。どこかで男同士の覇権ゲームから降りなければ、アートの世界を志そうとは思わないでしょうから。

07 依然として巨大な欧米マーケット

上野:そうすると、上昇志向をもっている人は、アートの世界には来ない方がいいんですか?

やなぎ:決してそうではないと思いますよ。これはちょっと嫌な話になりますけれど、たとえば日本の美術を世界に通用するユニバーサルなものと思うかっていうところでも、あっさり降りちゃったりする美術関係者もいます。日本は文化的に弱小の国、美術の歴史も短いですし、サブカルのほうが強いんだから隅っこでやっていればいいという、意固地な考えがあったりするんですよ。だけど、その考え方っていうのは、たとえば、スタンダードであると信じて1度も疑わないようなアメリカの美術界の人たちに会うと、もうまったく太刀打ちできない。上昇志向をもつのは必要ですよ。

上野:グローバリゼーションっていうのは、アートの世界でも起こってますよね。グローバルマーケットのなかで、日本のアーティストに市場価値を持ってほしいという「ぷちナショ」な気持ちは私にもあります。たとえば村上隆さんがヴィトンのロゴを作ったり。やなぎさんもグローバルなアートビジネスの中に、どんどん入っていってますよね。アートって無用なものだけれども、テマもヒマもおカネもかかる。次の作品をつくりたいと思ったら、やはり自分の作品は売れてほしいという気持ちはお持ちだと思うのね。グローバルなマーケットのなかで、自分の市場価値をアピールしなければならないという立場に、好むと好まざることに関わらず立たされてしまうでしょ?日本のアーチストは負け感もあって、競争はあまりやらないし、うまくないし、喧嘩も好きじゃない。男も女もみんな引いちゃって、「私ここでいいです」みたいな引っ込み方をしてしまう方が多いと思うんだけど。日本のアートビジネスって妙なところがあって、欧米圏で市場価値があがると、それに連動して日本でも価値が上がるという、あいかわらず欧米志向がありますよね。つい半月前に、私とやなぎさんは一緒に韓国に行きまして、韓国の温泉にまではいって、裸のおつきあいまでしたのよね。その時に、あなたがある韓国の女性アーティストの話をしていましたね。

やなぎ:はい。

上野:その韓国の方は、ニューヨークに拠点をうつし、バリバリ売り出したんだけど、じゃあどうやって市場価値が発生していくかといったら、アジア的なものを期待するマーケットの要求に応えることになってしまう。これが韓国だ、これがアジアだ、という売り方をしてしまう。それが嫌だ、とあなたが述懐しておられたのがとっても印象に残っています。

やなぎ:私は半日だけソウル観光をして、美術館とギャラリーに行ったんですが、その時にイ・ブルさんという韓国の非常に有名な若手女性作家の展覧会をやっていたんです。その時に見て、典型的なニューヨークのアーティストだなと思いました。みなさんもご覧になったことがあるかと思いますが、サイボーグ化した女性の、過剰な肉体、あのアニメーションで流行ったモビルスーツみたいな代表作があるんですけれども、なぜかそれが白磁でできていたりするんですよ。あとは韓国の螺鈿(らでん)とか使っていたり。興味深いんですけれども、これは西洋人がものすごく好む東洋趣味があまりにダイレクトに…。たぶん日本人の作家でもそこまではやらないです。これは明らかにアメリカに売ってでた作家のやり方だなと感じます。この世界に自分の作品を出していこうとすると、必ず通らなければいけないジレンマが存在するのは事実です。日本のギャラリーも頑張っていますけれど、アメリカやヨーロッパを市場にして、そこで作品を売って、日本で店をひらいているコマーシャルギャラリーばかりです。日本の少ないコレクターを開拓し、教育的な面でも頑張っていますが、欧米に比べればまだ非常に小さなマーケットでしかない。これは私も最近では毎日のように考えますね。自分のごはんを食べているお金というのは、どこから来たのかな、とか。今年の新米はアメリカのテキサスあたりのお金持ちの味がするな、とか。ダイレクトに分かってしまう。でも作家自身が自覚すべきことだと思っています。私自身は決して欧米のお金持ちのために作品を作っているわけではないですけれども、経済的にはそこを中心にまわっている。それが事実だと思います。

上野:やなぎさんご自身がそれを自戒しておられるというのが、ひしひしと伝わってきました。しかも今ちょうど、仕事に脂がのっておられて、グローバルマーケットで注目を浴びて、それにどんどん巻き込まれていく最中ですよね。どうやったら避けられると思います?

やなぎ:うーん。避けられるかどうかですか?

上野:もしくは、最初のミイラ取りとミイラの話に戻れば、ミイラになってしまうという手もあるかもしれませんけどね。

やなぎ:今正直言って、なりかかっている状態だと思います。

上野:そうですか。

やなぎ:もちろん欧米のコレクターが作品を買う事がよくないと言っているわけではないですけれどね。それはもう作品を預ける気持ちで売る道もあると思います。欧米の市場があまりに強大なので、ずっとお金に困ってきた日本のアーティストも多いですから制作を続けるためにも惹きつけられるのは当然です。だけど、それはそれで置いておいて、アーティストが自分たちの手の届く範囲でできることがあるのではないかというのが、私の考えていることです。韓国に行ったのは、もちろん上野さんにお会いしたいのもあったのですが、韓国の美術作家の方々にも会ってみて、私の作品がもうちょっと韓国の社会と関係して何かできないかな、と。欧米中心のマーケットとは全く関係のない、アーティスト本意の制作というのをもう少し意識したいといけないとは考えてます。

上野:これからどうなるかは私も分からないっておっしゃる通り、20年後、30年後のやなぎさんを見てみたい気持ちです。やなぎさんの50年後を、私は見られるかな?アーティストの仕事は定年がないからいいですね。この人の50年後を本当に見てみたいものです。もう時間があまりないんですよね。会場のみなさんから、ご発言いただけたらいいと思いますので…。

08 かさばらない、等身大の自分

岡部:すごく切実なお話を伺いました。ありがとうございます。やなぎさんの新たな方向性、グローバルマーケットとは違う方向を探すという、ひとつの決意をお聞きできたと思います。会場のみなさんもいろいろお聞きしたいことが多いでしょう。お2人に、同じ質問でもよいですし、やなぎさん、あるいは上野さんそれぞれへの質問でもよいですが、何かありますか?

学生:亀井と申します。お2人に聞きたいのですが、かさばらないおじいちゃん、おばさん化するおじいちゃんが将来必要だという話を聞いていて、男としてカチンときたんですけれど、なぜかさばってはならないのでしょうか?

上野:私が言ったので、私が責任とります(笑)。かさばるっていうのは、自分の体積以上に居場所の面積を占めるっていうことですね。電車に乗っていればすぐに分かると思いますが、男はテリトリーを大きくとる傾向があります。男の人というのは実際よりも自分を大きく見せることで保たれている。男が自分の自尊心を保つには、必ず自尊心を支えてくれる誰かがいるんです。女の人は男にモテたいと思えばこうやればいいという必殺技があります。男の自尊心のおもりをしてあげること。実際以上に見せたがる男を、その通り、「あなたってすごいわね」と言い続けてあげること。これが女の役割です。これで男と女の共犯関係が成り立つわけですが、でも歳をとってまでそのままじゃあ、男は受けいれてもらえませんよという、それだけのことです。女も男の自尊心のお守り役にうんざりしていますからね。歳をとったら、お互い弱いところを見せあって、支え合って、受け入れ合って生きるには、等身大でいるのが一番じゃないかと。男がおじさんにならないで、おばさんになったほうがいいよというのは、愛されて受け入れてもらったほうがいいわよという愛情のあるアドバイスなんだから、どうしてカチンときちゃうのかな。カチンと来ないで、じゃあおばさんになろうと思ってくれたら、この先楽しい老後が待っていると思うけど。

やなぎ:上野さん、私、ほぼこれは実現化していると思いますね。今、すごく切実な顔で質問されましたけど、もしかしたらもう既にそうなっているかもしれないと思うんですよ。おばさんという言葉が気に入らなかったのかもしれないですが、「かさばらない男性」というのは達成されていると思います。

上野:ここにいらっしゃる男の方たちはどうなんですかね。アートをやってらっしゃる男性は、負け感があるとおっしゃっていたけど、かさばらない男性が多いのかしら?電車で股を広げて坐ったりはなさらない?

09 無用だからこそ必要なもの

学生:上野先生がさきほど、美術は無用のものだという発言をされていました。その裏に色々とお考えがあって言われたことだと思うのですが、上野先生が社会学をされている立場から、今後のアートの可能性、上野先生にとってのアートの見解を教えていただきたいです。

上野:もしかして、アートが無用なものだと言われて、カチンときた方、このなかにいらっしゃる?普通おばさんはカチンとこないんですよ。カチンとくる人は、自尊心が固い人ですよね。アートには、価値がある、値打ちがあるという固い自尊心がある方は、カチンときたかもしれません。そういう方には失礼しました。でも私が思うのは、こういうことです。私は学者で、学問をやっていますが、社会学というのは虚学なんです。あってもなくても、どっちでもいいんです。法律とか会計学とか、ないと困るような学問ではない。工学とか生命科学とかは実学ですが、私がやっているのは本当に虚学です。あってもなくてもかまわないけど、あると楽しいもの。あると、こんなにおもしろいことが分かったよ、という学問なんですね。世の中には実用の用にはならないけれど、あってよかったもの、それがあるせいで、自分の人生が豊かになるものって、たくさんありますよね。アートもそういうものの一つだと思います。アートはあった方がいいと思います。でも、だからといって、世の中に対して、こんなに価値があるのだから、認めてくれないのは世の中が間違っているって怒ったりする必要はないんじゃないかな。何が楽しくてやっているといえば、自分が楽しくてやっているんでしょう?たまたま他の人もおもしろいと言ってくれるけれど、それが目的ではないでしょう?私は、学問というのは死ぬまでヒマつぶしのできる極道だと思っています。お互い極道なんだから、似たようなものじゃないですか?

やなぎ:堅気じゃないですよね。アートは社会学よりももっと無用かもしれませんね。別に作家1人いなくなったからって困るものでもないでしょう?

上野:社会学者だっていなくたって、世の中別に困らないですよ。

やなぎ:でも、こういうものって矛盾するようだけど、必要だと思うんですよ。たとえば、私は郊外の街がすごく苦手なんです。下町育ちなので、郊外の住宅地に行くとすごく暴力的な気持ちになってしまうんです。なぜかなと考えたら、無用なものがないからなんですよね。マンションと、コンビニエンスストアと、駐車場、一通り全部揃っている。でもそれ以上でも以下でもないんです。そういうところに行くと、人間が痩せていくような気がします。私は京都に住んでいるんですけれども、無用なものはたくさんあって、お寺なんかも観光にはいいかもしれないけれど、生きていくのに毎日行くようなところではない。無駄といえば無駄ですよね。東京もそうだと思います。いろいろなものがある。東京はまた別で、ありすぎて狂った感じがしますけど、人間にはそうしたものが必要ではないかと。過不足なしっていうのは人をおかしくすると思います。

上野:アートとか美術とか言われるものがたくさんあるなかで、どうしてこれだけクリエーターの人を生産し、クリエイティブな人たちが生まれるかというと、その背後にはどういうニーズがあるか、と考えてみる。たとえば私のニーズは、見たことのない景色を見せてほしい、ということなんです。やなぎさんの作品をみて、衝撃や感銘を受けたのは、見たこともない景色を見せてもらったから。その時、心の中に、ざわめきが起きるんです。学問も、見た事のないものを見せてくれるというざわめきを味わう快感が、存在する理由かな。社会的に価値はないかもしれない。でも私は自分の仕事をそのように思っています。私はやなぎさんと違って、ことばで仕事をしている人間だけど、ことばで見たこともない景色、行ったことのない地点に自分も行きたいし、読者の人も連れて行ってあげたい。そういう気分があります。でなければ、こんなことはやっていないよね。

やなぎ:そういう感覚になったことはありますね。持ち上げるわけではないですが、上野先生の『ことばは届くか』(上野千鶴子・趙韓恵浄共著 岩波書店 2004年)という本に私はすごく感激したので、ぜひみなさんにも読んでほしいですけれども、7通の手紙の1番最後の上野さんのことばは、すごく遥かな感じがしましたね。ことばが本当に遠くに響いていく感じに最後になる文章だっと思います。

上野:ありがとうございます。お互いにオマージュを捧げあっていますね(笑)。いつもというわけではないけれど、たまにはいいこともやってるということですね。やなぎさんの今回の作品にしても、全部が全部感動するわけではない。モデルの人のイメージにもよるのでしょうけれど、ばらつきがある。この感じは、たとえばスキーのジャンプを見ているときと似ていますね。「飛びました、飛びました、K点を超えて飛びました」っていう時の、「K点」はクライシスのKなんです。ドイツ語で「危険」という意味。

やなぎ:ああ、そうなんですか。

上野:それ以上飛ぶと、危険ゾーンっていうK点。K点を超えて、その先の景色を見せてくれたっていうのは感動ですね。

やなぎ:それがミイラ取りが意識を失わずにミイラになっちゃったってところかもしれませんけれど。意識があるままに。美術は最終的には個人的なものだと思うんですよ。みなさん作品を作られていると思いますが、最終的には自分にとってどうしても必要なもの、それしか作れないと思いますね。ちょっとカッコいいな、これウケそうだな、ぐらいのことなら、ちょっとセンスがあれば誰だって作れると思うんです。だけど、どうしてもこれだけは作っておかなければいけないという根本のアイデアは、一生のうちにそうないと思います。それを見つける事が出来たら、自分にとって必然な何かが作れる。でもそれは、他人が見ても分かってくれないことも多い。ただ、本当に必然であればそのうち他人にもその力が伝わっていくことがあるんですね。その中に傑作というのはあるんじゃないかと思います。

10 覇権ゲームと内面ゲームは違うもの

学生:負けた感・降りた感を持ったほうがいいという話と、イ・ブルの話であったオリエンタリズム的問題の2点について。美術は、見た事もない風景というある種のオリエンタリズム的な欲求を持ちやすいものであると思います。あと、降りた感と極限をこえるというエクストリームに行こうとする欲求は、相反するものではないのでしょうか?何に対する負ける・降りるなんでしょうか?

やなぎ:日本のアーティスト自体が、負けた感が強いということではないですが、美術の世界のなかではない、どちらかといえばアーティストではない、アートに関わる人たちについて、負けた感が強いという感想を私は持っています。日本のアートが決して負けているとかではありません。ただ、勝ち負けの言葉は、単純にいってしまえばアメリカ的だと思うんですよ。最近、負け犬という言葉も流行っていますけれど、勝ち負けの言葉をアートの言葉のなかに持ってきた瞬間に、グローバルな世界で成功できるかという方向にいってしまうんです。決して私は日本人のアーティストが劣等感をもっていて、引っ込み思案になっているとは思っていません。だけど、どうしてもアートのグローバルな世界で鍛えられると、どうしても刹那的な方向にいく。刹那的ななかで生きていて、アメリカに勝った負けたというリアリティで生きているという気がします。でも村上隆さんのようにそこまで自分を追いつめる覚悟は潔いとも思っています。

上野:何から降りるといったら、集団の覇権ゲームから降りるということです。もうひとつ、見たことのない景色をつくりだすということが、どうしてオリエンタリズムと一致すると考えられたのか、私は理解に苦しむのですが。集団の覇権争いという社会的ゲームから降りることと、見たことのない景色を自分でつくりだすという内面のゲームとは、まったく種類の違うもの。それが一致する場合がないわけではないかもしれないけれども。村上さんのように自らをグローバルマーケットの商品として差し出してしまう生き方も、ひとつの選択だろうけど、それでも内面のゲームが終わるわけではないから、自分を動かすものは残るのではないですか?そこには勝ちも負けもないと思うけれど。

やなぎ:オリエンタリズムと見た事もない風景というのは、どこでつながっているのでしょうか?確かに欧米の方は、オリエンタリズムといえば、見た事のない風景と思うかもしれませんが…。

学生:たぶん内面的なことを言われていると思ったのですが、一般の人にすれば、見た事のない風景といえば、観光写真だとか、オリエンタル的なものとも思われるのではないかと。

上野:それは完全に誤解ですね。オリエンタリズムというのは、わかりやすいアジア、わかりやすい東洋のように、どこかで見たことのある景色を再現することを言うんです。西洋人にとって既視感のあるものを再生産してしまうことをオリエンタリズムというのですよ。サイードによれば、オリエンタリズムとは「東洋とは何かについての西洋の知」のことですから、オリエンタリズムは西洋人のアタマのなかにあるんです。

やなぎ:そのニーズに応える作家も、実際に多いと思います。でも、個人に根ざした必然性には、「既視感」はないと思うんです。だからみんなに訝しがられる。既視感の味付けが全然ないものが、自分の作品を追いつめていったところにはあるんですね。既視感がないものって怖いと思うんですよ。だから評価もできない、見る側の思考を止めてしまう。それで無視される。日本は今まで現代美術のなかで、傑作はいっぱいあったと思うんです。だけど、誰も評価することがなくて、葬られた作品はいくつもあるんじゃないかな。最近は、どんな奇妙なものでも臆面もなく表現できる、幸せな時代だとは思います。奇妙なものが作れちゃう。

上野:今のやなぎさんの発言に誘惑されちゃったので一言。一番最後のスライドに、テント少女が出てきましたね。「これは私です」とおっしゃってましたよね。さきほどご紹介した精神医学系の雑誌『アディクションと家族』21巻3号(家族機能研究所、2004年)の特集は「アートと自傷」でした。このイメージの背後には世界と和解したくて和解できない、やなぎさんの何かがあるらしい感じがする。これはぜひこの後、セラピーモードでお話にはいりたいですね。

やなぎ:それはセラピーしてもらってもいいぐらいなんですけれども。私の新作のテント人間は、分からない人にはまったく無視されてますね。逆にすごく真剣な顔をして、「僕はテント人間になりたいと思った事がありました」と言われたこともあって。

上野:見るまではそれが分からず、見たその瞬間に、これが私のなりたかったものだと思えるようなイメージの提示を実現なさったわけですね。言語表現なら、たとえば安部公房の「箱男」とか。そういうイマジネーションに共振する人がいらっしゃるでしょうね。

やなぎ:そうですね。それに近いヴィジュアルのものが、かなりはっきりしたとは言われましたね。

上野:それだけでなく、少女から中間を飛ばして老女になりたいというのも、成熟がないというか、セラピー的には…

やなぎ:問題がある?

上野:そうではないけれど。「やなぎみわを社会学する」だけではなくて、「やなぎみわを精神分析する」というのも、そのうちやってみたいものです。

やなぎ:いつかお願いします。

岡部:刺激的な対談でまだ続けてお話を伺いたいのですが、すでに2時間を超過いたしましたので、名残惜しいのですが、これで終わりにさせていただきたいと思います。みなさんも、長時間、どうもありがとうございました。

(テープ起こし/藤川知佳・椎橋美和)

↑トップへ戻る