日時:2003年6月9日 きょうは身体の表現についてお話ししたいと思います。まず、ルネッサンス以降、西洋近代の芸術表現の歴史をふりかえってみると、人間の身体の表現、特にエロスをテーマとする表現に多大なエネルギーを注いできたことがわかります。それはいくつもあるテーマのうちのひとつという以上の、ぬきんでた重さを帯びたテーマとしてこれまで追究されてきました。身体をエロスの場として表現することは、いまや西洋世界に限らず、日本社会も含めて世界的に共有されたテーマになっていますが、けっして永遠普遍の人類の課題といったものではなく、歴史的な起源のあることなのです。西洋でも中世、また東アジアの中国、朝鮮、日本などの美術には、そういった身体表現を重要テーマとする流れはありませんでした。もちろん、いまの私たちにとっては、身体をどう表現するかというのは、私たちが自分の身体、他者の身体をどう認識するかということと深く関わる重要テーマとなっています。

ルネッサンスではヘレニズムの復活、古典古代の再生というかたちで、人の身体やエロスを

謳歌する表現が新しく始まります。都市新興ブルジョワジーが教会勢力に抵抗・対抗して、モラルや文化の力を示すために新しい文化を後援するなかで起こった文化運動です。新しいテーマとしての人体ヌード、性の表現の始まり、ヒューマニズム、人間中心主義をエロスの謳歌として表現する新しい時代の到来です。

しかし、新興勢力の抵抗がいつまでも抵抗という意味をもつことはありません。次の時代には、それが確立したひとつの権威となって力をもつようになります。

さて、性、セックスというものにもいろいろな局面があります。性の素晴らしさを謳歌するのも結構なことでしょうが、現代社会を生きていれば、性的な脅威という現実も、多くの女性が共有するものとして存在します。性的暴力の脅威、それへの恐怖という現実です。しかし性の謳歌は表現テーマになっても、性的脅威、恐怖は表現テーマになりにくいものです。20世紀後半に入ると、それがあるまとまりをなす女性アーティストたちの表現のテーマとなりましたが、表現の困難さはまだ克服されていないでしょう。

それはこれまでの表現の歴史と関係があります。恐怖を表現したつもりでも、性的な快楽を表わしたものとして読まれてしまうということが起こるからです。よく「芸術作品は、虚心坦懐に白紙の状態で見るのがいい」といったことを言う人がいます。それが最も純粋な芸術鑑賞だと思われてのことでしょう。しかし私たちの視線は、すでに私たちが社会の構成員となっている以上、さまざまなことを教えこまれていて、白紙にはなりえないのです。視覚的なイメージ、視覚的な図像を前にした人間は、こういう図像はこう読むものという、読みの回路をすでに持っている者として見る行為を行ないます。裸の女性身体が表現されていれば、エロスと読んでしまうのです。

女性身体ばかりがエロスの場所と読まれたわけではありません。男性身体をエロスの場所として読む読みはありました。ただ、それがルネッサンスより後年になってくると、女性の裸の身体=エロスの記号であるというように女性に偏っていきます。19世紀になると、いよいよその傾向がはっきりします。

男性の裸体もエロスと見る例が、「聖セバスチャンの殉教」の図(15世紀)です。キリスト教国教化以前のローマ帝国における殉教を描いたものです。実はセバスチャンはこの磔刑によって亡くなったわけではないので、殉教者ではないのですが。図像としては、十字架上の男性の裸身に多くの矢が刺さっていて、これをゲイ・マゾヒスティックなエロティシズムの発露と見る視線がありました。「聖セバスチャンの殉教」のテーマは、男性身体をエロティックなものとして描くために恰好のものとして選ばれたというのは歴史的事実です。しかし、17世紀以降は、男性の裸はエロスの記号という意味合いを徐々に失っていきます。

ここで注意しなくてはいけないのは、男性身体にエロスの発現を見る視線があった時代はありましたが、そこで第一の鑑賞者として前提されているのは男性だということです。美術作品を注文し、購入し、流通させる力をもっているのは男性であり、その第一の顧客や鑑賞者も男性でした。「聖セバスチャンの殉教」の図にエロスを読む読み手として前提されていたのは男性です。その点で男女の逆転があったわけではありません。

17、18、19世紀になっても男性のヌード身体は描かれつづけますが、それは男性というよりも普遍的な「人間の身体」として描かれます。エロスとは無縁な、生命力であるとか、あるいは筋肉と骨格の美しさであるとか、運動力に象徴される「人間」の美や力です。そのように男性身体は「人間」へと普遍化されていきます。女性身体が「人間」に普遍化されることはありませんでした。

ここでおもしろい作品を2点、お見せします。「バナナを買って」と、「リンゴを買って」です。バナナとリンゴはそれぞれ男女の性の隠喩です。この2点のうち、一方が他方のパロディなのですが、どちらがパロディでどちらがオリジナルかはすぐわかります。オリジナルのリンゴのほうは、19世紀フランスのポルノグラフィックな絵葉書です。パロディ版の、裸の男性がペニスをさらして、盆のバナナをどうぞと言っている図は、アメリカのフェミニスト美術史家リンダ・ノックリンの作です。つまり、先ほども言いましたように、私たちの視線はけっして図像を白紙で見ることはありません。バナナをどうぞと言って、女性に向けて性を売る男性を写した絵葉書が、女性客向けに大量生産・販売されていたなどということがありえないことを私たちはすでに知っています。性的な身体の図像を売るのがどちらで、買うのがどちらかということをもう知っているので、どちらがオリジナルでパロディかは、迷うことなくすぐわかってしまうのです。

そうなると、現代のアーティストたちが抱える創作の苦悩は、そうした既存の読みの回路をはずす、壊す、転覆させる、そして別の新しい読みができるような表現をつくりだすということをめぐるものとなります。人としての重要な身体経験の読みなおしや新しい解釈を視覚的なかたちで提案していく、そういうところにこそ芸術表現の社会的な意味があるのではないかと、私は思っています。

1960年代後半に始まるフェミニズムの動きのなかで、視覚的な図像が私たちの社会や人間についてのものの見方を大きく左右していることが認識されるようになりました。それを覆すために、女性アーティストたちがさまざまな創作の苦悩を重ねてきたことは、すでに歴史になっていると言ってよいでしょう。

以下では、まず強姦を神話化して描いてきた西洋の流れを簡単にふりかえってから、脅威を脅威として(つまり快楽としてでなく)表現しようとした女性アーティストの試みを見ます。次に性やエロスをどう表現するかという問題から離れて、性ばかりではないことの起こる現場として身体を表現する試みも、すでにかなりの歴史になりますので、それも考えてみることにします。そして最後に視覚的な人種の差異を理由に他者化したり、モノ化したりする視線を覆そうという黒人男性アーティストによる、身体の表現をご紹介したいと思います。

身体に宿る意志や知性、感情を踏みにじり、合意を取りつけないかたちでの性的暴力、またそうした暴力の脅威、それに対する恐怖は、社会の諸局面での日常的な出来事です。痴漢、強姦、セクハラ、DV、メディアの女性描写、戦時強姦など、私的なもの、組織的なもの、さまざまです。身体が暴力の現場にされてしまうということが、どうしてこうまで広汎に起こるのか。これは人間社会の重要課題です。ところが暴力を暴力として、性的な脅威を脅威として表現することは、先ほども言いましたように、とても難しいのです。

性的な脅威を脅威として表現しようとする取り組みは比較的新しいですが、強姦を描いた絵はルネッサンス期からあります。強姦は西洋近代における伝統的なテーマでありつづけました。ただしそれは、強姦を、性的な強制を含む卑劣で暴力的な行為として描いたわけではありません。神話化された絵画空間のなかで、衣服を剥がれて拉致されようとしている女性の裸身描写を、「白く輝く肉体に躍動する生命」とか「活き活きした官能」というふうに読む視線がつくられています。そうした神話化された強姦図の系譜は、ニコロ・デッラバーテ(c1509-1571)「プロセルピネの強姦」、ルーベンス(1577-1640)「レウキッポスの娘たちの強姦」、プサン(1594−1665)「サビネの女たちの強姦」、レンブラント(1606-1669)「ルクレシアの強姦」、ブシェ(1703−1770)「エウロペの強姦」、ダヴィド(1748-1815)「サビネの強姦」など、異なる絵画潮流にまたがって16世紀から19世紀まで切れ目がありません。

現在、商売として売られているポルノグラフィ(ビデオやグラフィック)の多くは、強姦という暴力を「素敵にエロティック」と読む視線を前提にしてつくられています。

さて、強姦を描いたものを「素敵にエロティック」と読む視線がすでにあるなかでは、強姦の現場を描いても、それが卑劣で酷いことだとはなかなか人に伝りません。女性は表現の語法を決定する力をもつ側にいなかったので、性的暴力を暴力として、脅威を脅威として表現するには格闘が必要となります。

女性が性的な脅威をこうむっている現実をどうにかして表現しようという努力があるまとまりをもって見えてくるのは、シュールレアリストの女性たちです。男性シュールレアリストが創作のモチーフをフロイト精神分析に求めたのに対して、女性たちはフロイディズムからの離脱や遁走をはかったように思われます。

たとえばアイテル・コルクホンの作品「松の家族」。松の木の枝か根っこが描かれていますが、明らかにこれはペニスを切りとった去勢の図です。コルクホンは、男性身体を植物化、無力化するといったテーマで作品を描いた人です。また、メキシコに亡命したスペイン人の画家のレメディオス・ファーロ(1903-68)は、錬金術を創作のモチーフとし、マットな質感の、稠密で工芸品的な美しさを持つ画面をつくりました。厳格な規律で女性を縛りとじこめるキリスト教会の監視の眼を逃れて、どこかよその世界へ旅発ってしまう女性の図などが多くあります。ケイ・セイジ(1898-1963)は、シュールレアルな空間に屹立する建造物を描いた画家です。セイジの建造物は、女性身体を生身の女性身体として描くことの拒否と読めるのではないかと思います。

フロイディズムは男性中心主義的で、人(=男性)の性的な形成を全人的形成とする点で性に焦点化するイデオロギーです。女性シュールレアリストたちはそれに抵抗して、性的脅威の無化や、性的ニュアンスを持たない身体の表現を試みたのだと思います。

性的脅威を脅威として表現することにとりくむ女性アーティストたちが、次にあるまとまりをもって見えてくるのが、1970年代以降のアメリカです。これは60年代後半からの女性解放運動からの流れのなかで形成されたものと言ってよいでしょう。性とからだにかかわる決定権を女性自身がもつことは、女性の解放にとっての重要課題として主張されるようになりました。「夜を取りもどせ」運動をはじめとする強姦反対運動も各地で起こった時代です。

キューバ系アメリカ人、アナ・メンディエタ(1948-85)はそういう流れと連動するかたちで、女性に対する性的暴力をテーマとした人です。アイオワの孤児院で育ち、アーティストとなり、最後はよくわからない事故でビルの32階から落ちて亡くなりました。夫であるカール・アンドレの関与が疑われて裁判となりましたが、証拠不十分でアンドレは無罪となっています。このメンディエタの死に女性への暴力を感じとって、他の女性アーティストがのちに作品のテーマとしたりもしています。

野にも街にも、強姦された女性たちの見えない亡骸が横たわっています。声をあげられずに抵抗も虚しく暴力の犠牲になった女性たちの姿を、メンディエタは泥と水でつくります。メンディエタが女性たちに捧げる追悼です。作品は女性身体の形状ですが、泥でできている非写実的なその姿を「素敵にエロティック」と読むことはできません。泥製の女性の人型(ひとがた)があるのは戸外ですから、作品は風雨にさらされて、やがて流れて消えてゆきます。メンディエタは芸術の商品化ということにも抵抗していた人で、残らないことがわかっていて市場流通になじまない作品をつくりました。

シンディ・シャーマン(1954-)の作品‘Untitled’は、映画スチールのようなスタイルでデジャヴュ観を起こさせるシリーズです。いずれもシャーマン自身が登場し、あるものは生々しく、あるものはかすかにセックスの匂いを感じさせる写真になっています。メディアのなかの女性像にことごとくに性的ニュアンスが込められていることへの批判的コメントと読むことができるでしょう。どの作品もシャーマンその人が演じたものです。1人のひととは思えないくらいに違うように見える一方、まちがいなくどれもがシャーマンだとわかります。ここから観者は、日々接するメディアに登場する若い女性はいろいろいるようでいて、同じような女性しかいない、そういうものを見せられているメディア状況にも思いが行きます。

女性が電話を前に置いた構図のこの作品は、映画『ポイント・ブランク』(1967年)のスチール写真が下敷きになっています。こうした既視感を感じる写真のどれもがシャーマン自身であるのに、これを何百枚見たところで、シャーマンという人をわかったというかんじはしません。くりかえしの視覚的経験をしても、中身のある認識が観者のなかに形成されるわけではない、それでいて私たちの社会観はこれまでに見た視覚的イメージからできている。そんな現代の視覚的メディア洪水の矛盾についても考えさせられます。

生きるとは、身体をもって生きること、身体が生きるということです。身体について現代人がする視覚的経験は、なによりまず性的なものに集中していると言えないでしょうか。メディアには身体を専一的に性と結びつける図像があふれています。

しかしよく考えてみると、身体は性、エロスだけの現場でないことはすぐわかります。裸の身体は、メディアのなかでは、あるいは芸術も含めての視覚的表現のなかでは、性、エロスと結びついているものが圧倒的に多いのが現実です。しかし身体をめぐる私たちの経験はといえば、性的なものばかりではありません。だれでも風呂に入るときは裸ですし、その他、エロスとは関係なく裸になるときはいくらでもあります。

身体がする経験がセクシュアリティと結びつかない場合はたくさんあります。たとえば老い、病気、障害、痛みなど、人々がかなり共有する、しかも重要な身体的経験というのは少なくないですが、それらが視覚表現領域における主流のテーマとして重視された歴史はこれまでありませんでした。性、エロスの謳歌が表現テーマのなかで他を圧して中心テーマとなってきた歴史がある以上、性が脅威や恐怖の源泉となることを表現するのはむろん重要な課題です。しかし身体といえば性というイコール記号を外して、人びとがかなりの部分で共有している、性以外のことも起こる重要な経験の現場として身体を描く試みも意味があるのではないでしょうか。実はそうした表現の試みの歴史は、よく見るとすでにあるのです。

フリーダ・カーロ(1907-54)は、よく知られているように、十代で遭ったバス事故で深刻な障害を負った人です。その障害ある身体で生きる自分の姿を描きつづけました。痛みで思いどおりにならない身体、なんども受けた外科手術のつらさ、流産の経験、死と隣り合わせの感覚などを表現した作品がいくつもあります。どれもがカーロ個人の経験でありながら、それに留まらないものです。こうした痛みや障害といった身体に関わる種々の苦痛の経験は、多くの人に共通するものであり、表現のテーマとするに価するもののはずです。

よく知られる「壊れた柱」という絵では、身体の真ん中に壊れた柱が立っています。かろうじてコルセットに支えられた上半身にはたくさんの釘が刺さっていて、カーロは痛みのあまり涙を流しています。裸の胸が見えますが、これを欲望の対象として「素敵にエロテッィク」と読む、あるいは性的な主体の表現と見るのは難しいでしょう。

癌という病気は、現代世界においてはごくふつうの身体経験となりました。癌をテーマとするアーティストはいまや数多くいます。この重篤な病気を契機として、人は医療制度の現実と直面したり、身体が限界あるものであるというあたりまえのことを知ったりします。ジョー・スペンスは92年に亡くなるまでの10年近く、癌サバイバーとして身体に関わる多くの写真作品を制作しました。中年の女性が患者服の前をはだけて立っているポートレートです。ブヨブヨの三段腹で、乳房は腫瘍摘出で歪んでいます。女性の裸はエロスの対象であるといっても、これはエロスの対象とは読まれない裸の身体です。エロスの記号と読まれる身体とは、若い女性だけにあてはまることであって、中年になると「女性」から外されてしまうというのが現実です。この女性の胸には‘MONSTER(バケモノ)’と書かれています。この身体がどう見られるかをあらかじめ告げているのです。これでもう「バケモノみたいだ」と見るルーティンの視線は阻まれて、そこから通常眼にする視覚イメージのなかの「美しい裸身」が、自分の視線に何を教えこんでいるのかを考えることになるのです。

スペンスは、亡くなる直前は老いと死のテーマに集中していました。裸身の老女が、未知の国へ勇ましく出かけていくといった、アマゾネスのようなイメージをつくっています。

「視線の政治学」についての、フェミニスト視点に立つ分析の積みあげは、すでにかなりのものになります。そこでは、簡単に言いますと、女は男の視線によってつくられ、客体化されていて、その視線は女性にも内面化されているということの分析はずいぶんと重ねられてきました。日本ではまだそのことすら十分に共有されるまでに至っておりませんので、その視点を持った表現者がもっと出てきたほうがいいとは思います。

しかし理論的に言えば、事はそう単純ではないと言うべきでしょう。女=身体とされ、男の視線が権力として力を持っている。男が、見るという権力を行使している。そうには違いないけれども、この分析の欠点は、男女二元論である点です。世界は男と女という二種類の集団でできているわけではありません。むろん性は二元的でなく、n個であるということも言うべきでしょう。しかし私が強調したいのはむしろ、性別が性別だけで現象することはなく、それは他の諸要素とのからみあいのなかにあるということです。性別のことだけ考えていればすむフェミニストは、みずからの人種特権や階級特権を認識していないだけのことです。性別だけを抜きだして考えていると、性別のこともわかりません。

アフリカン・アメリカンの思想家ベル・フックスが言うように、身体的存在とされてきたのは女性だけではありません。黒人男性もまたひたすらに身体的存在として知性や精神はないものとされてきた歴史があるとして、フックスは白人フェミニストの男女二元論的な議論を批判しています。性ばかりでなく、階級や人種の違いもからみあって社会的な序列をなしており、視線の政治学はそのなかで働いています。フックスの言うように、アメリカ社会や西洋世界で確立している視線のなかでは、黒人は男性であってもひたすら身体的な存在として見られるということが起こっています。そのように見る視線はかなりの程度、日本でも共有されているでしょう。

かつてナチスのために『意志の勝利』(1935)などの映画を製作したレニ・リーフェンシュタール(1902-)は、1973年71歳のときにアフリカ・テーマの写真で脚光を浴びて、表現者としていわば復権を果たし、その後海洋写真など表現活動の領野を広げてきた人です。ナチス協力の過去をどう見るかについては評価が分かれるところです。ナチス協力者であったことの責任を果たしていない彼女の作品は認めないという論、いやそうではなく、過去とは関わりなく彼女の作品の芸術性を評価すべきだという論など、議論の決着はつかないままです。おそらく過去のこと以上に、スーザン・ソンタグの言うように、現在の作品が身体的存在に対する観者の情動を一方向に動員する点でファシスト的だという点を論ずべきかもしれません。毀誉褒貶あるなかで、とにかくリーフェンシュタールは写真家として確立した地位を築きました。

スーダンのヌバ人たちを撮った写真でよく知られています。都市化の及ばない地方に在住するヌバ人の化粧や儀式を撮影し、彼らを魅力的な黒い異形の他者として表現したものです。リーフェンシュタールは西洋人女性であり、撮影する側にあって、被写体であるアフリカ人に対して力をふるう立場にいます。撮られるヌバ人のほうは、ほとんどの場合、裸の男性です。「見る男と見られる女」という分析の道具は、西洋とアフリカという要素が交差しているために、ここでは役に立ちません。リーフェンシュタールのアフリカ・シリーズは、日本では70年代、パルコの宣伝ポスターなどに大きな影響を与えました。攻撃的な広告戦略を展開していたこのショッピング・ビルの宣伝写真は、リーフェンシュタール的な黒人身体を使うことで、高度経済成長期における日本人の「世界感覚」の形成に大きな影響を与えたと言えます。1980年には大規模なリーフェンシュタール展がパルコで行なわれています。日本について言えば、黒人男性、アフリカ人男性を視覚に刺激的な身体的存在としてとらえるという、そういう視線のきっかけをつくったのが、リーフェンシュタールだと思います。

ロバート・メイプルソープ(1946-89)の黒人男性ヌード像は、すでに黒人男性イメージの規範のようなものとなっています。彼が黒人男性身体を美しいものとして表現したことはまちがいありませんが、その審美性をどうとらえるかについては議論のあるところです。アメリカの人種的序列社会で下位におしこまれている黒人を美として表現したことは、メイプルソープの達成だと私は思います。しかし同時に、黒人男性身体のモノとしての美しさがうちだされているのもたしかで、この点が批判されてきました。私はメイプルソープが黒人男性身体をモノ化していると言うだけでは、彼の作品をめぐる視線の政治学の分析として単純すぎると思っています。この魅力的な黒い身体イメージに魅せられた観者が、次にはみずからの視線が何に魅せられたかを考え、視線によるモノ化の過程をはっきりと知るようになる――そういう安穏としていられないところに視線をひっぱりこむのが、メイプルソープ作品ではないかと思います。

ジョルジュ・デュローは、メイプルソープよりも早く、70年代にフランスで作品を発表している白人の写真家です。身体に障害をもつアフリカ人やマグレブ系の男性の裸身を撮っています。デュロー本人は、彼らが性的な主体として尊厳ある存在であることを表現しているのだ、というふうに言っていますが、私は、まだ理解できないままです。デュローの言うとおりなのか、あるいは、幾重もハンデをもつ人の身体に対する視覚的搾取なのか。いずれでもないとして、ではどういう評価が可能だろうか。ずっと考えています。

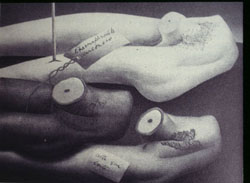

この作品はナイジェリア人ロティミ・ファニ=カヨデ(1955-89)のものです。内戦のナイジェリアを逃れてイギリスに来ていたヨルバ人政治家の息子でした。黒人男性の身体を表現したモノクロ写真なので、メイプルソープのようだと言われることが多く、本人は心外であったようです。作品は、私の見るところ、メイプルソープとはかなり違っていて、アフリカ的なニュアンスがうちだされています。カラバシュ(ひょうたん)から乳を飲む男性は裸身ですが、メイプルソープ作品と違って、ここでのテーマは身体の形状的な美しさではありません。暗く温かい静謐な空間のなかで、男性が高くもちあげた大きな丸いカラバシュから流れ出る白い乳が、彼の唇からあふれて、黒く光るなめらかな皮膚のうえをすべっていきます。

ファニ=カヨデ本人が裸でカメラをかまえています。写真表現の歴史、表現の領域における人種関係の現実を知らないでこれを見ると、撮影者、表現者として男性の力とペニスの力を重ねて読んでしまうのではと思います。西洋世界では表現する側に立つことが難しかった状況があり、しかも黒人男性をモノ化し対象物化する視線が成立している状況があるなかで、ファニ=カヨデは自分が表現の主体であるという表明を行なっているのです。

ジゼル・フロインドという、自身も写真家としてよく知られている女性で、すぐれた写真史研究者であった人が、写真について言った次のような言葉は、写真だけではなく、すべての視覚的表現にあてはまると思います。「写真という表現手段の重要性は、表現として開拓可能性に満ちているというだけではない。おそらくそれ以上に重要なのは、写真には私たちの考えを形成し、私たちの行動を左右し、私たちの社会の何たるかを決定する力があるということだ」。

写真という視覚的表現が社会を、また私たちのものの見方を形成しているということです。視線は形成されたものなので、白紙状態ということはそもそもからしてありえないのです。

最後に、身体についての視覚的表現が重要なのは、人のさまざまな局面での自由と不自由が現実化する場所が、身体だからです。縛られない身体を手に入れることは、大きな社会的課題です。むろん「縛られない」とは、何に縛られないことなのかという問題についても考察が必要です。そうした課題と格闘する表現の試みに、これからも注目していきたいと思っています。

萩原 弘子(はぎわら ひろこ)

芸術思想史、黒人文化研究、大阪女子大学

場所:武蔵野美術大学

「身体の表現――エロスと暴力の現場として、あるいは……」

01 はじめに

02 近代のテーマとしての身体/性

03 エロスの場所としての男性身体

04 白紙にはなれない視線に向けて

リンゴを買って

19世紀の写真

バナナを買って

©リンダ・ノックリン

05 性的脅威を表現する困難

06 女性シュールレアリストたちの試み

松の家族

©アイテル・コルクホン

07 エロティックとは読まれない脅威の表現

シルエッタ・シリーズ 1977

© アナ・メンディエタ

08 性以外の経験の現場としての身体

病気/不安を語る 1989

©ジョー・スペンス

09 性的二元論ではなく

10 「黒人男性ヌード」というもうひとつの表現分野

ミルクを飲むひと

©ロティミ・ファ二=カヨデ

11 おわりに

↑トップへ戻る

| top | about CP |