インタヴュー

辰野登恵子×岡部あおみ

学生:白木栄世

日時:2005年6月30日

場所:東京都内にある辰野登恵子氏のアトリエにて

01 長野でのアートの出会い

岡部あおみ:東京芸大にはすんなりと入られたのですか?

辰野登恵子:浪人はしなかったです。

岡部:すごいですね。高校のときから描いていたからでしょうか?

辰野:中学のときから描いていました。長野の田舎のほうだったのですが、高校の時は、芸大を出てすぐのバリバリの長野県出身の若い男の先生が、美術の先生として掛け持ちでいろんな学校に行かれていました。

岡部:アートへの道は、その先生との出会いがきっかけとなったわけですね。

辰野:そうなんです。若くて現代的な先生で、私が入ったときから、ジャスパー・ジョーンズとかポップアートのウォーホールとか、現代美術に関する書籍を学校の教材として購入していました。その先生と出会わなかったら、大学には受かっていないかもしれないし、絵は途中で諦めていたかもしれません。

岡部:ラッキーでしたね。その先生は辰野さんのやりたいことを理解してくれたのでしょうし。

辰野:ジャスパー・ジョーンズが大好きな先生で、瀧口修造の本をよく読んでいらしたんです。当時はあまりよく分からなかったんですけれども、とりあえず貸してもらって読んでいました。

02 学生運動のさなかの東京芸術大学

岡部:長野ですでに60年代のアートの最先端に触れていたのですね。

辰野:東京では学生運動のため大学は機能しなくなりました。2年生の頃が一番激しい時で、全員が関わらざるをえない状況でしたから、絵は全然描けませんでした。「美共闘」という全共闘が多摩美中心にあったんですが、彼らの言っている意味は私にはあまりよくはわかりませんでした。

岡部:今までの流れを変えようと、寺山修二も「本を捨てて街に出ろ」って標榜していましたよね。行動力があっても、家にこもっていて社会に出て行かないとだめだっていう時代でしたね。

辰野:日展を粉砕してくれるのはいいんですが、芸大の陳列館には嫌いなものもあるけれども、非常に大事なものもあるんです。それを壊しに来たときは、私は美共闘の反対の側の立場にならなければならないような矛盾した状況がありました。当時の人は皆そんな気持ちを持っていたと思います。私のクラスには、極端な学生たちがたくさんいましたから、モデルを描くのが中心だったクラスと、美共闘系の人たちでクラスは半々に分かれていました。美共闘の人たちが何をしたかというと、やはり絵を描いていて、60年代終わりで、ポップアート全盛期でしたから、トム・ウェッセルマンとか、リキテンシュタインとか荒川修作などのコピーのようなものを描いていました。当時の荒川修作はすごかったんですよ、まるでヒーローのようでした。芸大に来る人ってテクニシャンが多く、そっくりに描ける。新しい方向をめざすクラスはイミテーションアートをやっているような感じがありましたので、私はモデルのクラスの方へ行ったのですが、やはり合わなくてモデルを描くだけでは楽しくなかった。だから、はみ出すしかなくてウロウロしていて外にでるしかなかった。そういう人が何人かいました。

岡部:例えばどういう人ですか?

辰野:女子美の先生である鎌谷伸一さんもそのひとりです。鎌谷さんは私にいろいろなことを教えてくれました。今では国際的に活躍している写真家の柴田敏雄さんと鎌谷さんの3人でグループをつくったんです。学生運動が進行するに伴って徐々に学生は学校に来なくなり、学校はがらんどうでした。そこで写真をやっている柴田さんが「じゃあここに暗室をつくっちゃおうぜ」ということになったの(笑)。私はアンディ・ウォーホルやリキテンシュタインが好きだったんで、とりあえず写真を使いたかった。だから絵の中に写真を取り込むには、シルクスクリーンで刷ることがベストだった。単純に言えばアンディ・ウォーホルのコピーだったんですが、アメリカ美術に影響は受けているけれどもいつか必ず自分のオリジナリティーを確保するんだという思いでやっていました。大きなシルクスクリーンの版を自己流でつくって、木枠から刷り台まですべて自分たちでつくってやっていました。今ではどこの大学も施設はいいですよね(笑)。

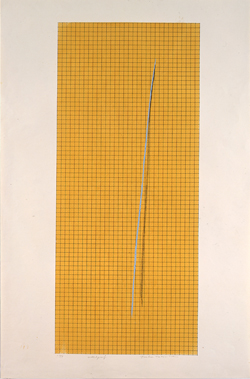

辰野登恵子「UNTITLED-28」

107 x 70 cm

紙にシルクスクリーンプリント

1974年

東京国立近代美術館蔵

© Tatsuno Toeko

03 ものとのかかわりで描く

岡部:絵画制作の場合、キャンヴァスを寝かして描くことはありますか?

辰野:いいえ、立てて描きます。300号の絵なんかだと高くて届かないので脚立に登って描きます。

岡部:平面的な作品だと寝かせて描くのも可能でしょうけれども、辰野さんの場合は非常に立体感があるから立てないと無理なんでしょうね。

辰野:そうです。画面から遠ざかって絵を見たり、歩きながら考えたり、そのときわからなくてもしばらく外に出てから、またアトリエに入って新たな気持ちで見直す。その繰り返しですから、キャンヴァスを寝かしていたら全体像をいつも見ることができません。ジャクソン・ポロックのような身体性の伴うオールオーバーな絵画はキャンヴァスも巨大でしかも絵の具の物質性がものを言う、当然立てかけて描くのは不可能になります。私と同年代のアーティストは、当時そういうポロックのような描き方をする人が多かったですね。日本画を描く人がよくする方法なんですが、画布の上に橋のようなものを渡してそれにのってキャンヴァスを見下ろすように描くんです。そういう意味では、私の方法は絵の具と筆以外のもので描くことはまずないですからオーソドックスそのものです。私は自分の神経が行き届かないような道具は使えない。筆以外の道具を使っていい線が偶然にできるかもしれませんが、ストロークとかアクションという言葉は、私はどちらかというと否定的です。やはり、自分の指先の神経が通じるような描き方になる筆だけの方がいいですね。

岡部:ロザリンド・クラウスが喜びそうな格子とかを使って、最初の頃はコンセプチュアルな作品をつくられていましたね。クラウスからの影響などもあったのでしょうか?

辰野:ドローイングでは特にコンセプチュアルでしたが、私はロザリンド・クラウスのことはあまり知らないんです。あの頃の作品は確かにミニマル系だと言われていました。でも実際はミニマル系ではなく、本当のところは、〈もの派〉的な見方だった。現実から影響を受けていましたから。

岡部::コンセプチュアルな空間分割とかではなく、障子などの格子からのインスピレーションですか?

辰野:そうです。ごく日常の陳腐なものから影響を受けていたんです。ストッキングの伝線とか汚れた金網とか些細なことの記憶がインスピレーションに繋がるのです。もの派の人はコンセプチュアルなものと「もの」の関係を作品にしていましたから、私はどちらかというとそういう側かもしれません。未だにそういう見方をしています。ただ単に「もの」がどうなっているとかだけではなくて、そこに自分の空間的な美的なものが加わらないと絵にはならないし、実際絵以外の方法では作品化できなかった。絵を描くというのは、そういうことを探す旅みたいなものです。

岡部:ずっと油絵ですよね。ドローイングではパステルやクレヨンも使うけれど、キャンヴァスだと油絵の具だけを使われるんですか?

辰野:基本的にはそうですが、キャンヴァスに描くときにはアクリル絵の具も使います。やはり、色の発色のことを考えると油絵の具のほうがいい。アクリルを使ったことのほうがよかった作品もあります。絵によりますね。

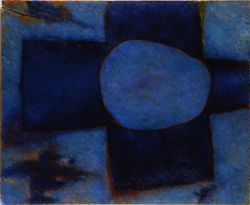

辰野登恵子「Work 87-P-20」

259 x 194 cm

カンバスに油彩

1987年

個人蔵

© Tatsuno Toeko

04 ジェリービーンズ

白木栄世:色彩の話が出たのでひとつ質問させてください。最初の展覧会では確か色とりどりのジェリービーンズをモチーフとして使われたようですが、

辰野:そうそう。鎌谷さん、柴田さんの3人で「コスモス・ファクトリー」というグループを作っていて、初めて展覧会をしたときの作品です。ジェリービーンズはかわいいですよ。味はあまり好きではないし、着色料がすごくて本当に体には悪そうな食べ物なんですけれど、同じ形をしたカラフルな集合体としてみると面白いと思ったのです。

白木:ジェリービーンズをどのように使われたんですか?

辰野:小さいままではなくて、FRPを使って巨大な立体作品にしたんです。

岡部・白木:「コスモス・ファクトリー」というグループ名、かっこいいですね。

辰野:宇宙工房の意味です。CCR(クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル)というアメリカのロックのスーパースターがいて、その音楽をみんな好きだったんです。そのバンドが出したアルバムタイトルからとった名前(笑)。批判ばかりしていたけれども、実際はコピーやまねばっかりしてたんですよね(笑)。

岡部:最初の展覧会は学内でやられたんですか?

辰野:いいえ、村松画廊でやりました。1970年に初めてやって2回目もそこでやりました。村松画廊の女主人川嶋さんは、きれいな方で貸し画廊であってもあの頃は画廊も少なく、村松画廊は当時前衛芸術家の溜まり場でした。評論家の方々とも出合いました。水割りなんか皆でよく飲んでいましたね。あの頃はどこの画廊もそうだったんです。夜までずっと飲みながら芸術論。今は考えられないでしょう。そんな画廊はもうないですよ。でも当時はそうだった(笑)。村松での展覧会はクリスマスの時期に5日間だけやりました。本当はクリスマスの時期は閉める予定だったのですが、学生サービスでやらせてもらったんです。当時の画廊はそんな状況だから多くの評論家が来てくださった。もちろん私みたいな新米なんか無視ですよ。評論家の方は作品なんて素通りでした(笑)。マダムが「せっかく来たんだからお嬢さんの作品を見てあげて」ってすすめてくれて、「面倒くさいな、しょうがないな」って感じで見てくれるんです。それで渋々「何をやろうとしたの?」と聞いてくれました。おかげで大体の評論家の名前と顔が一致するようになり、それから彼らが書いた本を読んだりするようになりました。ちょうどその当時、たまたま大学の生協で李禹煥の『出会いをもとめて』というタイトルの本を買ったんです。その本の表紙がよかったんですよ。その頃李禹煥の作品とも出合ったばかりでしたから。全部まだ読んでいなかったんだけれども、李さんが村松画廊に来てくださったときに、本を買ったこととすごく感動したことを伝えたら、喜こばれて、作品を見てくれて「おもしろいよ」っていってくださった。当時、李さんは30歳半ばくらいでした。

岡部:それもすごく運がいいですね。本を買って読みつつあった時だったことも。

辰野:運がいいですよ。最初のフレーズがなかなかよかったんで、「こんなことを書かれていましたよね」って李さんにいったら、「なんだ、君はもう読んでくれたのかね」なんて言って、作品を「悪くないね。 アメリカのポップアートみたいだね」って言われたんですけど、それでもうれしかった。今度個展でもするときには案内をくれって言ってくださった。すごくうれしいですよ。それでアメリカの真似事じゃない自分なりの表現について懸命に模索しました。2年間くらい考えました。それで紙に連続する水玉みたいな模様を主体とした作品を何点かつくったんです。李さんのドットの作品の影響が自分の中にもあるのかなと思っているんですが。

岡部:私もあの作品を見て、李さんの作品と何か関係があるのかなと思いました。やはり李さんとの出会いがその前にあったんですね。

辰野:本人との出会いがあったんです。日本の心、日本の精神を考える中で自然と影響を受けたんでしょうね。

岡部:それなのに、アメリカ的なミニマルアートの中で語られるようになってしまった。アメリカでの経緯はご存じなかったんでしょう?

辰野: 69年、70年にミニマルリズムの作品が制作されていたなんてこと知らなかったですし、私たちがミニマルアートを知ったのは74年くらいでした。藤枝晃雄先生は立体よりも私の紙の作品が面白いって言ってくださって、それより平面的なタブローの作品にならないかって言われたんです。藤枝先生の切り出し方は上手です。作家をその気にさせて、タブローを描いてみようという勇気を持たせ挑戦しようという気持ちにさせるのですから。紙でしかできないと思っていたことを、「版画しかしないなんて日本人しかいなんだよ」って言われたんです。「キャンヴァスをやってこその版画だよ」ってことだったんですね。藤枝先生の言葉に納得して、ストライプをキャンヴァスに描くことをはじめるんですが、違和感があった。シルクスクリーンは写真製版ですから、写真がもとになりますからすごくきれいに線が引けます。そしてそこに手書きの線を重ね合わせた結果、描くことの意味が生まれてくる。機械的であることに自分の感情を加える。キャンヴァスになるとはじめから自分の手で描くわけだから、何かが違う。何枚か描くうちにミニマルアートも知ることになってきますから、ミニマルアートに似ているし、李さんのスタイルとも似ているのも嫌だなと思い始めていたんです。とにかく何が何でもキャンヴァスにしたいという気持から、描いていたんですが、キャンバスに線を描いた作品を発表したら意外と受け入れられたので驚きました。

岡部:その作品を藤枝さんは評価されたんですか?

辰野:その時は、応援はしてくださいましたが、「いい」とはおっしゃらなかったですね。その後、ミニマリストが大勢出てきます。アグネス・マーチンの後に何百人ものアメリカのアーティストが出てきますから、藤枝先生も頻繁にアメリカに行かれていたので彼らの作品をご覧になっていたと思います。そうなると、今度は私の作品に対して厳しく批判されるようになりました。「君は見ていないと言うけれども、こういう絵画はもうあるんだ」って。彼らと同じに見られたらもう価値はないですよね。がっかりしましたが内心納得しました。それで私は初心に戻ろうと思いました。版画では初めて自分らしい作品ができたんですが、タブローはそうはうまくいきませんでしたね。

岡部:苦しい時期でしたね。せっかくキャンヴァスへと展開したのに、出発点で同時に同じような方法で描く人が大勢でてきたんですね。自分の想像性を落とし込んでいくときに、その当時の理論家として参考になり、重要な役割を果たされていたのが藤枝さんですね。

辰野:そうですね。今もずっと変わらぬご自身の平面の理論を展開されています。あとは峯村敏明さんや谷新さん、それから中原佑介さん、針生一郎さんにもお会いしました、あまり話をしたことはありませんでしたが。東野芳明さんは作品というよりもロックが好きだってことで面白がって、興味をもたれた感がありました。東野さんは多摩美の先生でしたが、私が芸大生だということを言うと、「なんだ、芸大ならばそれなりの道があるよ」って言われたんです。ちょっとがっかりしたコメントでしたが気にはなりませんでした。その時私は大学3年で、当時は3年生で発表するのはめずらしかったから。今では大学生から個展の案内状が山のように届きます。その人たちも何かを期待しているんですよね。あの時の自分の心境を思い出したりします。

岡部:藤枝さんは絵画の展開や進展という意味で重要な役割を果たされ、中原さんはミニマルなインスタレーションとか、立体作品が好きで、東野さんはあまり傾向というのはなかったかもしれないけれども、どちらかというとポップアート系を専門としていたかもしれませんね。

辰野:そうですね、東野さんはポップアートというかスキャンダラスで派手な作品への評価が多かったように思います。だから私には無縁なクリティックかと思っていましたが、それから数十年後、富山国際現代美術展の出品作家に選んでくれたのです。何処かで見ていてくれたのですね。

辰野登恵子「UNTITLED 95-1」

291 x 238 cm

カンバスに油彩

1995年

愛知県美術館蔵

© Tatsuno Toeko

05 日本対アジアと欧米

岡部:針生さんの場合は政治的な志向が強いから、平面でメッセージ性がなかったりすると引いてしまうところもあったかもしれません。社会性へのこだわりがあるので。

辰野:アジアの美術はすごくポリティックなテーマを持つアーティストが多いですよね。今も多摩美に何人かアジアからの留学生がいますが、彼らのコンセプトを聞くとほとんど「私の国はこうだった」「私はこんなに悲惨な思いを子どもの頃からしてきた」という自分が置かれていた環境に対抗するアンチテーゼとしての表現が多いです。そうなると、私にはどうしても受け入れにくいものになるんです。それはそれとして何をやってもいいけれど、そこで現れて構築されてきたものについてしか語れないということで対処していますがね。何って言っていいのか、一言も発せられないことがよくあります。

岡部:日本では社会的な、あるいは政治的なインパクトが日常生活にまで直接入っていたのは60年代や70年代までのような気がします。平和運動や学生運動が強かったこともあり、直接社会と対面せざるをえなく、自分の意思を決定しなければならなかった時代ですよね。アジアの人たちは今もそうだと思うんですが。

辰野:そうなんですよ。ちょうど日本の昔の反芸術のような時代になってきたから、リンクするところがあるんです。近年、アジアの美術も日本で受け入れられるようになってきていてそれは良いことだと思います。私はアジアの美術も好きですし、特に韓国には好きなアーティストもいます。しかし、若い頃からどうして日本、アジア、ヨーロッパなどと分けてから語らなければならないのかわかりませんでした。その垣根がある限り、本当に絵は自由になれないと思います。以前、ベルギーで開催された展覧会(1989年「ユーロピア'89 ジャパン」ゲント市立現代美術館、ベルギー)に参加したんですが、アジアの一国から来た作品であることを意識する人と、「普通にいい作品がある」というように国籍なんて気にしない人と2分されていました。展覧会を開催した美術館のキュレーターのヤン・フートは、その国でなければ出てこないようなものが素直に出ている作品を喜ぶような人だったんです。はっきりとは聞いていませんが、彼はアジアの作家ではあるが、むしろウエスタンスタイルなものではないかという見方でおそらく私の作品を見ていたのではないかと思います。もう一人キュレーションに携わった美術館の人がいて、その人が日本に来て私の作品を選んでくれたんです。その人は、ヨーロッパだの、アメリカだの、アジアだのといことではなくボーダレスな視点で見たほうが物事が素直に見れていいんだという考えでした。同じ美術館でもいろんな考え方の持ち主がいるんだということが分かってすごくいい経験でした。日本で制作していても海外でも認めてくれるんだということを経験でき、その展覧会で少しは自信もつきました。

辰野登恵子「Red Line・BLue Line」

218.2 x 291 cm

カンバスに油彩

2004年

国立国際美術館蔵

© Tatsuno Toeko

06 日本・女性・絵画

岡部:日本人は絵が好きだと思うんです。もちろん良し悪しはあるんですが、いろんな人がいろんな種類の絵を描いていて、それはそれでひとつの文化だと思うんです。辰野さんがおっしゃるように海外での評価には二つの見方があると思いますが、国際的に認められる絵画の言説的な流れや国内での絵画論の系譜が多様化したせいもあり、戦後はあまり見えてこない気がします。現代アートで活躍してきた戦後の女性のペインターは、それほど目立ってはいないのですが、どうでしょう?それもあってずっと前から辰野さんと一度、話をさせていただければと思っていました。

辰野:そうですね、大昔は制約があり、男尊女卑の傾向は強かったですから。いますか?と聞かれると、増えてきましたとは答えられるし、有名な人もいますが、この人こそと言えないのが現実ですね。こないだ亡くなられましたけれども、小倉遊亀展が近代美術館でありました。それまで1,2点作品を見たことはあったのですが、まとめて見てはじめて良さがわかりました。特殊な「女」でありながら、控えめな女性で男の人より一歩引いたところでがんばっているような女画家。私には考えられないほど女が自立するのは難しい時代だったのでしょうが、それ故に見えている部分が強調されていて、大事にしなければならないものが見えました。そういう才能がある人に限って言えば、確かに日本の女流を代表する人がいたなと思います。片岡球子は富士山ばかり描いているのはどうのかなと思いますが、愛知県立美術館にあるような、歌舞伎役者などを描いている大きな作品は凄いです。下手さ加減と大胆さをあっけらかんと表現できてしまうのは、女のすこやかさそのものです。私にもそういう要素があって下手に気にしないでできるところがあると思います。どこかに、これでいいのかなって気持ちはあってもこだわるところを徹底してつらぬけば下手かどうかなんて消えてしまいます。「だけどこれはこうしないと表現できないんだから」という居直りみたいな気持ちでつくってしまうところがあります。

岡部:戦後の第一世代の人たちは1930年代前後の生まれの人だと思います。戦後復興がはじまる1950年代に20歳くらいで活動をした人たちで、その中に、例えば具体の田中敦子さんがいます。田中さんには前から興味を持っていたんですが、田中さんよりやや上ですが、同じ世代なのが草間彌生さんです。小野洋子さんもいますが、彼女は最初から反芸術で、ペインターにはならない。草間さんは瀧口修造さんとも交流があり、東京も発表していますが、たしか50年代にアメリカに行ってしまったので、日本で活動したパイオニアと言えるかどうかはわかりません。そういう意味で、ずっと日本で活動をして絵画で実際に絵で食べていた現代アートの女性作家は田中敦子さんぐらいしかいないのではないでしょうか。辰野さんが田中さんをどう思われているのをお聞きしたいのですが。

辰野:1986-87 年の間に名古屋のギャラリータカギで展覧会をやったのがきっかけとなり、ギャラリーにあったロフトをご好意でアトリエとして貸してもらっていたんです。そのギャラリーが田中敦子さんの作品を随時扱っていたということで、常にギャラリーには田中さんの作品がストックしてあり、ずいぶん作品を見させて頂くことができました。ギャラリーで田中さんの個展を開催するときにはよくご本人がいらっしゃっていましたからお話もしました。いつもご主人と一緒にいらしていて、ご本人はすごく寡黙な方なんですけれども、ご主人が代弁していらした(笑)。

岡部:そうですね(笑)。田中さんの作品はお好きですか?

辰野:ええ、好きですね。田中さんの作品は色もきれいだし、絵としての充実感があるんですけれども、お話を聞いたら、ものすごくコンセプチャルなんですね。電気経路の配線図を頭の中で考えていらしてそれに則って描かれるのだそうです。あのような官能的な美しい絵が非常にシステマティックな方法で表現されたことは驚きです。私はどちらかと言えば、無意識レベルを重要視しますから、私の考えとは違うと思いました。しかし、田中さんの描く絵自体はそれを忘れ去るくらいの力を持っています。

岡部:描き始めたときにそういうコンセプチャルなものとの関係があったんだけれども、また、それを言わないと断罪されていたからでもあると思います。かつてパフォーマンスなどをやっていたのに、なんで絵ばかり描いているんだと、反芸術的行為を評価する評論家たちから批判された時期がありました。それを説明しなければならない立場にいたんだと思います。もちろんそうした原点はありましたし、いつもチャレンジされていて、でも彼女の絵画は自律していました。

辰野:電飾服はすごかったですね。田中さんと同様に、草間さんも尊敬しています。

岡部:草間さん松本だから、同県人ですね。

辰野:そうですね(笑)。高校のときに私に影響を与えてくれた先生が、草間さんと同世代だったんです。草間さんは長野県松本蟻ヶ崎高等学校という才女の通う高校に在籍されていたそうです。当時はまだ、アクションペインティングって言葉はなかった時代に絵の具の飛沫がほとばしる絵画をやっている草間彌生がいたと聞きました。高校生の時からたった一人で活動されていたんですよ。公民館で発表するから見に来てくれって言われたそうですよ。

岡部:地元ではかなり早くから発表していてものすごく早熟です。日本画を勉強して、学校を一応きちっと出ておられ、そこが田中さんとは全然違います。田中さんは予備校に通って、京都市芸術大学に入るんですけれど、つまらないからって6ヶ月でやめてしまい、ゼロ会や具体というグループ活動をしながら、自分の世界を発展させていった。でも草間さんのようには正規の勉強はしていず、グループ活動なので発表の仕方も、まったくオーソドックスではないんですね。草間さんは、内容はべつとして、ご自分で個展をやったり、ある意味では古典的でオーソドックスな発表形式やデヴューの方法をとったといえます。1940年前後に生まれた女性のペインターで、辰野さんがすぐに思い出されるのはどなたですか?

辰野:松本陽子さんがその世代ですね。松本さんの作品は70年代から見ています。現在の絵画の状況をみてみると、具象的な絵画が多いような気がしますが。

岡部:90年代末から多くなってきましたね。辰野さんの場合は抽象と具象の中間のニュートラルな空間のような第三の道を行かれているように思いますが。

辰野:そうです。絵は第三の道からしか出てこないのではないかと思います。

岡部:そこは、田中さんと近い部分だと思うんです。ベルとかのイメージはあるんだけれども、でも抽象的な部分が強くあり、辰野さんにもそうした両面が感じられます。

辰野:私が大学で教えているクラスには、映像作品をつくる学生もいます。彼らがつくる映像作品に対しては感想しかいえないんですけれども、私が言った感想に対して「私、そういうことをやろうとしていたんです。」と本人が反応するように、現実的な映像作品でも真情をわかったりできるのかもしれないと思います。私は多様化するあらゆる美術のジャンルに対して閉塞的であった自分が教えられるという立場に置かれていて、その垣根は私の中で次第に消えてゆくように感じられるのです。映像や写真が絵画より絵画的であると感じることもあります。それと同時に絵画の具象・抽象の問題も時間と共に遠ざかるのです。とにかく安住は禁物です。制作中も今考えていることと全く別な側面が裏腹に見え隠れするのですから。

辰野登恵子「Jan-29-2007」

194 x 194 cm

カンバスに油彩

2007年

作家蔵

© Tatsuno Toeko

07 日本の色を取り戻す

岡部:最近は辰野さんの画面にも具象的な要素が多くなっていますね。

辰野:確かに最近は具象的な方へ傾いています。描く対象となるモチーフが画面の外にあって、モチーフとなる「もの」がもつ空間性で勝負しているんです。完全に遮断された中でやっています。どれだけ具体的なものを加えれば絵の強度が増すかということを考えながら描いています。その程度のことです。色は小さい頃から好きでした。

岡部:日本の人で色彩感覚がいい人が少ないのは何故でしょうね。デッサンばかり学んで大学に入るからでしょうか。油絵の試験もあるけれどもデッサン重視になるからかしら。

辰野:何とも言えない汚れ色が日本の洋画の伝統になってしまったからかもしれません。油絵の具も、マティスやセザンヌの透明感ある色の強さをもっている人は少ない。脂色が出てきてしまった。日本画も昔は極彩色でしたけども最近では洋画の真似をしたような汚い色が目立ちます。チューブから出したままの色ってすごくきれいなのに。何でわざわざ汚すのかって。私も学生の絵を見ていてそう思うことがあります。

岡部:昔の日本の建築は木造建築が多かったから、洋画を家の中に飾るときにはあまり透明感のあるカラフルな作品は合わなかったのかもしれませんね(笑)。今の住居はホワイトキューブが主だから、脂色系は合わないでしょうけれど。

辰野:確かに合わないでしょうね(笑)。でも大和絵や大昔の作品はすごくきれいでした。大学での指導の際は、学生にはもっと外にでて外の光の中で見なさいというんです。自分もそうなんですが、アトリエの外に出て直射日光で作品を見ると、色の汚さがすぐわかりますから。それくらいしないといけません。かつての日本の色を取り戻すのです。

(テープ起こし:白木栄世、 白木栄世 武蔵野美術大学大学院修士課程修士論文『しかし、「絵画」は在り続ける。』参照)

↑トップへ戻る