2000年度に開催した第1回シンポジウムは、アジア中心のトリエンナーレを開始している福岡アジア美術館の学芸課長の後小路雅弘氏、越後妻有アートトリエンナーレの総合ディレクター北川フラム氏、リヨン・ビエンナーレの参加者でアーティストの小谷元彦氏の3名にパネラーをお願いしました。 日時:2000年12月11日 岡部あおみ:今回のシンポジウムを第1回としていますのは、今後もできれば続けて行いたいと思っているからです(第2回国際展シンポジウムは、横浜トリエンナーレ、イスタンブール・ビエンナーレ、ヴェネチア・ビエンナーレをテーマに2001年12月6日に開催された)。皆さんもご存知のように2001年秋にはじめての横浜トリエンナーレも開催されますし、韓国では1995年から光州ビエンナーレがすでに行われており、台湾、上海でも国際展が開始しています。シンポジウムのテーマを国際展としたのは、ひとつには、現代アートの拠点が今どういう形になっているのかを把握したいと思ったからです。 北川フラム:今日はお招きいただいてありがとうございます。申し訳ないのですが、僕が司会をしなければならないオープニングがありまして、途中で失礼させていただきます。今言われた「グローカル」は、今やはり大きな問題でして、はっきり言ってしまえば、日本も世界も完全に地球環境が壊滅しているということが見えてきている。日本のいろいろな地域が崩壊をきたしている。20世紀は都市の時代だと思うのですけれど、戦後は特に都市がなんとかがんばっていけば地域に広がって全体がうまくいくと考えられていましたが、1995年の阪神淡路大震災、そのあとに起きてきたオウムの問題など、神戸のそういう痛々しい実態が出てきたり、どうも都市そのものがあぶない・・・。教育上などいろいろな意味でいいと思われてきた都市像もなくなってきている。ということが、現在の感じだと思います。それで、先ほど岡部先生が言われた意味とは少し違うのだけれど、言葉として、グローバリゼーションが今世界を覆っていて、例えばミヒャエル・エンデの「エンデの遺言」という本を読んだのですが、要するにお金に関する話で、1997年にはアジア危機があり、世界で動いている約600兆ドルものお金が、まったく資本の論理で、しかもそれが偶然的に世界をまわっていて、今まで働いて生きている根本が、必然的かつ偶然的な資本の動きによって壊されている。そういう状態があり、それをエンデは、時間泥棒と言うわけですね。つまり、あらゆる「つけ」を未来に残している。それが時間を食い尽くしているわけです。その問題と美術の問題はまったくぴったりとあてはまっている。 岡部:ありがとうございました。まずはパネラーの小谷さんと、後小路さんから、ご質問はないでしょうか。もしなければ、北川さんに何か質問をなさりたい方がいましたら、この機会にしていただきたいと思います。残念ですが、北川さんは一足先に出られますので。今、地球環境は大きな問題ですし、いろいろな地域における過疎化の問題も現代が抱える深刻な課題で、そうした現状の中でアーティストたちが重要な役割を負っていくことができるということを、北川さんは妻有のトリエンナーレで世界に示しています。非常に重要な仕事だと思います。北川さんに何か質問はないでしょうか? 質問者:(テープでは聞きとれず) 北川:それに関してはそうなるといいなと思いますが、ただ2つの問題がある。自分たちの先祖がずっとやってきた農業を、日本の国は捨てたでしょう。例えば、英、独、仏が自給率、農業エネルギーの換算で200パーセントももっているのに、日本は40パーセントを切りました。つまり、自分たちが土地とかかわっていた、農業を捨てました。それで、先ほど言った町は日本有数の農業地帯です。自分たちが生きてきた全体のコミュニティが崩壊しています。もうひとつ言っておきますと、この地域は厳しいですから、わかりやすく言えば、原発や産業のゴミ捨て場をこの地域にもってくれば、一発でこの地域のコミュニティは壊れます。ですから地域が二分化される前にアートとか、非常にやわらかいものですが、そういうことの中でマジョリティについて考えだす、きっかけを見つけなければならない。来てしまったら終わりですから・・・。僕らは経済的な拡大をしようと全然思っていない。そういった中で、何ができるかを考えだそうとしているわけです。 岡部:ほかに質問はありますか? 質問者:ひとつ質問させていただきたいのは、非常に多くの地域の人がかかわって行われたアートプロジェクトで、このプロジェクトがあと10年つづくにしましても、ある一定期間行われたわけですよね。そのプロジェクトが終わってから、その地域の人たちのアートに対する関心とか、その後、彼らがアート的な活動をつづけているということはあるのでしょうか。 北川:このプロジェクトに関して、別の言い方をしますと、日本の都市でコンテンポラリーの展覧会をしても1万しかこないだろうと僕は思ってます。だけどこの地域には10数万人の人が来られた。アートがひとつのきっかけにはなったけれども、基本的には口コミですよね。このすごい棚田、里山をみんな見た。アルプスとか北海道にはない里山が、結構すごいといった口コミがあって、ですからアートも悪くないという人も増えてきていると思いますが、だからといって、「アートとしてどうありたいか」とははっきりいって、僕は何も思っていません。この地域でそうなっていくとうれしいし、わりと美術のいい先生が来そうな気がしますが・・・。「こへび隊」の人たちもアーティストたちも、相当いろんなことをやっていますから、底上げされているでしょうが、アートにとってどうとかに関しては、私はあまり関心がない。 岡部:他にないでしょうか?よろしいですか?北川さん、お忙しい中ありがとうございました。では小谷元彦さんに移りたいと思いますが、その前に、小谷さんが出品なさったフランスのリヨンで開催されたビエンナーレに行きましたので、会場のヴィデオを撮ってきています。行かれてない方々がほとんどかと思いますので、それをまず4〜5分お見せしてから、小谷さんにお話を伺いたいと思います。 (リヨン・ビエンナーレのヴィデオ上映) 小谷元彦:今、初めてリヨン・ビエンナーレのヴィデオを目にして、すごくショックでした。壁もああいうふうに仕切られているのも、失礼なんですが・・・、ショックでした。僕が指示した通りに、まったく展示されていなかったのは、写真を見てもカタログを見てもわかったんですが。よく向こうの展覧会ではそういうことがあるらしいです。 岡部:さまざまな国際展の海外における場の問題と、日本での美術教育の限界、ヴァーチュアルな日本的なものに感応しやすい海外の認識、ボ−ダレス化による作家の消費など、多くの問題提起を含んだ現場の作家からの言葉でした。グローバリゼーションとのかかわりにおける作家の消費はかなり危機的ともいえますが、皆さんから、今の小谷さんのご意見に対して、何か質問はないでしょうか? 後小路雅弘:こんにちは。九州の福岡から来ました。福岡アジア美術館を皆さんご存知でしょうか。福岡アジア美術館は1999年開館して、そこの学芸課長の仕事をしております。今日こういう機会をいただいたので、アジア美術館で開館記念として去年行われた「第1回福岡トリエンナーレ」をご紹介したいと思います。(スライドを見せながら) 岡部:ありがとうございました。日本における欧米中心の美術館に対するアンチというひとつのシステムとして、古い商店街という地域に密着して構築された福岡アジア美術館の明確な定義がありましたが、後小路さんが紹介してくださったトリエンナーレのアジアのアーティストたちは、みなさん大変ライブ感覚のある作品を手がけてられると思いますが、小谷さんは、こうしたアジアの方々の作品に関しては、どういう感じをもたれたか、まずそれをお聞きできればと思います。 小谷:そうですね。難しいですね。バリ島は住民などにも興味があるので、見てみたいとは思うんですけれども、混沌としていて原始的な、ああいうふうに感覚的に絵を描いているのを観るのは好きですけどね。 岡部:さきほどの小谷さんの問題提起は、おもに、古い歴史建造物を会場にした展覧会などに場慣れしている欧米のアーティストに対する日本のアーティストのライブ感覚の足りなさとか、場の認識の不足といった差異の指摘や反省でしたが、アジアのアーティストをよくご存知の後小路さんのほうから、小谷さんに何かご意見、ご質問がありましたら・・・。 後小路:特に印象に残ったのは、森万里子に関してです。おかしな日本と間違えた日本というお話がおもしろかった。これはリヨン・ビエンナーレのエキゾチシズムというテーマとすごく重なる問題だと思います。森万里子はエキゾチックにつくっていると小谷さんはおっしゃりたかったのだと思うんですけれども・・・。アジア美術展を1979年からはじめて、4回、福岡市美術館で開き、5回目から、福岡アジア美術館で第1回福岡アジア美術トリエンナーレと名称を変えて3年に1度行うようになりました。この歴史を振り返って要約して言うと、「エキゾチシズムから同時代の表現へ」とまとめられると思います。当初は全部が“森万里子状態”というか、お客さんもどこか、南の島からやってきた珍しいものを見たい気持ちで観ていただろうし、展覧会を組織した我々自身もそういうところから出発した。アジアの作り手側も、どこかナショナルアイデンティティ、自分たちの文化の独自性、自分たちの美術を美術たらしめているものは何かという意識をもっていて、それがエキゾチックなものにこびるような形で出てくることが多かった。もちろん真剣につくっている人もいると思うんですけど。展覧会を重ねていく中で自分自身にとって都合のいいだけの、アジア像をもとめるところから、次第に我々をふくめ隣人たちが、何を悩み、何をもとめ、何を感じ、何を訴えようとしているのか、観衆の視線もそういうところに行くようになったし、作る側も等身大の自己を誠実に訴えるようになった。我々キュレーターも感じるところがあり、展覧会にするようになったし、それが、やがてはアジア美術館になったんだと思います。それで、小谷さんの森万里子の“間違えた映画の中の日本人像”に興味があったんです。 小谷:単純に言うと、国際展はどんどんとたくさん出現してきて、日本人のアーティストにとっても遠い世界じゃなくなってきていると思うし、僕のような、よくわからないやつでも参加できるようになってきてます。僕の中でこうして向こうと近づいたような幻想があったわけです。ところが、これだけ展覧会をやった中で激的な変化があるかといったら、あまりない。反応がないということは、作品を発表する側としては無視とイコールという印象で、要するに、こっちがアクションを起こして見る側が何らかのリアクションをおこしてくれないと作品としては意味がない。向こうのキュレーターが日本人のアーティストをピックアップして思うのは、日本国内にある程度実績があるといった軽い信用でしょう。例えて言うと、今、野球選手がメジャーに挑戦していますけれども、日本での実績は、向こうでも少しは信頼をおいてくれるとは思いますが、野球と同様で、実際にやれるかどうかが試される。何らかの結果を残してはじめて向こうでは評価してくれる。向こうで結果を残してはじめて、すごいやつだと思われる。国際展に出てある程度の結果を残し、見ている人に対して、なんらかの感情を引き起こし、アプローチを与えることができることが、ある側面では正しいんじゃないかと思うときがあります。 岡部:つまり、ボーダレス化で機会が増え、数をこなしても、結果を出せないのであれば消費にすぎないということでしょうか。ただ、大勢が参加する国際展でインパクトを与えたいとなると、スキャンダリズムの方へ行く危険はないでしょうか。 小谷:スキャンダラスな要素は美術の側面として、いつも持っているものだと思うんです。むしろそういったものはあったほうがいい。むしろ、「癒し、癒し」と言っていた時代は、あまり好きじゃない。文化の側面は得体の知れない不気味な攻撃性をもっていたりすると思うんです。例えば中国のアーティストにはすごく原始的なものがある。もちろん10年20年先も同じことをやっていると相手にされないとは思いますが。そういった原始的なエネルギーを感じますよね。 岡部:ありがとうございました。最後に後小路さんに今の内容を含めて日本の現代美術の問題に対して一言、話していただきたいのですが。長年ご自分とも向き合いながらアジアに対峙してこられて、日本の美術に関しては、他の方たちとはまた異なる視点で、いろいろ考えていらっしゃるのではないかと思います。そこのところをお聞きして、今回のシンポジウムをしめたいと思います。 後小路:そうですね。すぐには何を言えばいいのかまとまらないのですけれども・・・。アジアの美術のなかにおける日本の美術という視点は、なかなか出てこなかったわけです。それこそ近代になって欧米をひとつの先進的なモデルとしてそれに学び、あるいは反発して、日本美術は展開してきた。二元論的な、ある意味不毛かもしれない枠組みではなくて、アジア美術としての日本美術を見ていこうという形で、アジア美術展、福岡トリエンナーレ、アジア美術館を構想してきたわけです。最近は、テーマを決め、アジアをスタッフ5人で周りながら調査をして、見たものについて話し合いながらテーマを絞るわけですけれども、1999年に開催したトリエンナーレでは、90年代後半にさかんになった観衆参加型やコミュニケーションを誘発するような作品をとりあげましたが、その前の1994年の第4回アジア美術展では、アジアで多くみられた、政治的、社会的なテーマで、非常にメッセージ性の強い作品を展示しました。あるいは自分の身の回りの現実に深くかかわる作品を紹介しました。さらにさかのぼると、1989年の第3回の展覧会ではアジアのアートのなかには、純粋に造形的な部分を追求した作品が少なくて、一見そういうふうに見える作品でもシンボリックな意味を含んでいる作品が多く、そういうシンボリックな作品を紹介しました。こうしたテーマ設定をしながら、そのつどタイムリーなアジアを紹介してきたんですけれども、日本の美術を同じ枠組のなかで考えると、そのテーマ設定に合う日本人の作家が少ないということが体験的にありました。日本の美術のありようはアジアの他の国とはかなり違うなということです。 岡部:後小路さん、ありがとうございます。長い時間、みなさま本当にありがとうございました。近年の増加する国際展と現代アートの関わりの現状は、新たな状況のはじまりだと私は感じています。それがアートと社会にプラス・マイナスにどのように作用してゆくかをじっくり見定めたいと思います。オーガナイズにかかわるコミッショナーの方々は、一体どういう意識と考えをもってこうした状況のなかで展覧会を企画し、作家を選出するのか、また一方で、取り上げられた作家たちは、対面するグローバリゼーションに対して、国際展そのものを、どのように消化し、体験として生きているのか。かなり悩みもあるのではないかと思いますが、できれば、このシンポジウムを、オーガナイザーとアーティストの対決ではなく、可能なコミュニケーションの場にしてゆけたらと思っています。そして国際展を見ていく観客としても、国際展と現代アートのかかわりに一歩踏み込んで、それぞれの作家やオーガナイザーが何を課題としているのか、どういうことが問いかけられているのかを、国際展を見て楽しむだけではなく、ひとりひとりが真剣に考えていかなければならないと思っています。横浜トリエンナーレ2001の開催後に、再び、第二回目のシンポジウムを開催する予定ですので、ご期待ください。北川氏はすでに退場されましたが、小谷さん、後小路さん、お疲れ様でした。(拍手)

パネリスト 北川フラム(越後妻有アートトリエンナーレ総合ディレクター)

小谷元彦(アーティスト)

後小路雅弘(福岡アジア美術館学芸課長)

企画・モデレーター 岡部あおみ(武蔵野術大学芸術文化学科教授)

場所:武蔵野美術大学

皆さんはおそらく、20世紀の現代アートの拠点は、モダニズムの震源地であるパリ、戦後にはニューヨークという感じで頭に思い描いているのではないかと思うのですが、1955年に誕生したドイツのカッセルのドクメンタをはじめ、1895年から行われている老舗のヴェネチア・ビエンナーレや、オスカー・ニーマイヤー設計のすばらしいパヴィリヨンで開催されるサンパウロ・ビエンナーレ(1951年開設)、あるいはハバナ、シドニー、ヨハネスブルクなど、いろいろな国や都市へと国際展の潮流が広がるとともに、現代アートの動向に国際展は不可欠な影響を与えています。

また、インドやバングラデシュではすでに開催されていましたが、ここ10年ぐらいの間に、先ほど触れたように、東アジアでもさまざまな現代アートの国際展が行われるようになってきました。韓国の光州ビエンナーレは、東アジア最大の国際展をめざして意欲的にとりくんだ結果生まれたものです。

まさに、グローバルな形で、現代アートの国際展が広まり、最近では小さな町など、どんどんローカルな所でまで開催されるようになっています。たとえば、皆さんのなかにも行った方もいると思いますけど、今日、北川フラムさんからお話を伺います新潟の越後妻有アートトリエンナーレは、かつてなら、国際展の開催などまず考えることもない、自然環境に恵まれた美しい山里です。こうしたところにまで、現代アートの国際展の波が押し寄せているとも言えます。世界各地で、しかも地域的なかたちで開催されているというこの二つの特徴を合わせて、「グローカル」と言った方がいいと思いますが、かつてのモダニズムのような、いわゆる欧米中心の均質なインターナショナリズムとも異なる、グローカルなアートの領域が生まれてきているのではないか、というのが私の視点の始まりと考察でして、そういう所から、現代アートにおける創造性の問題と地域とのかかわり、アーティストの意識の変化などについて考えていきたいと思います。今回のシンポジューウムでは、北川氏に加えて、特にアジア各国との協力でアジアの国際展を企画なさってきたキュレーターの後小路雅弘さん、豊かな経験をもつお二人のオーガナイザー側のお話を伺い、こうした新たな状況のさなかで活躍を始めた若手のアーティスト小谷元彦さんとともに、みんなで国際展について考えていきたいと思います。ではまず最初に北川さん、よろしくお願い致します。

新潟の妻有には6つの市町村があり、人口が今8万人弱の所ですけれども、そのうちの松代町は一番典型的なのですが、今まで農業をやってきた町で、ご存知の通り、相当すごい雪の町、山の中で田んぼを作って、明治維新の時には日本の人口の10分の1を養っていた米所です。自然とかかわりながら棚田を耕し、豊かな里山を作ってきた。松代は人口1万3000人ぐらいだったのが今では4000人を切る。あと20年ぐらいで1500人ぐらいになりそうです。かつて1万数千人ぐらいも人口があった町が、10分の1まで縮小するのは、あらゆることが崩壊していることを意味します。僕の世代の人たちがほとんど東京とか都市に流出していて、ある集落には子供まったくいない。最盛時に300人いた子供が今は学校すらなくていいほどで、廃校問題が出てくる。これは人口だけの問題ですが、先ほどの地球環境の酸性雨もそうだし、オゾン層問題などいろいろあり、絶望的になっている。この新潟の6市町村は、日本の中でも最も指数が悪い類に入る地域です。どうやってその地域が生きていけるか、その時にアーティストに手伝ってもらうことを考えました。「アートネックレス整備事業」は10年間続く計画です。道路を作るだとか、公園を作るときだとかの予算について、公共事業は今文句を言われていますが、そういう予算をひねり出して、お金をつくって、できるだけいろんな所にアーティストに入ってもらおうと。で、それを3年に1回発表するのが「大地の芸術祭」です。

なぜ、アーティストに加わってもらうのかに関してですが、先に、スライドを見る前にお話しておきますと、大量消費時代に大量イメージをもって世界中が覆われていく中で、アーティストは基本的に力を失ったか、やることをなくしたというのがおおざっぱな言い方だと思うのです。あるいは、ミース・ファン・デル・ローエという建築家がいて、鉄とカーテンウォールで建物を作りましたね。これは、ニューヨークだけでなく、東京もあるいは日本のいろんな地方都市も基本的に全部そういう空間になってきて、均質な空間、つまりどこでも置き換えられる、空間はどこでも同じ意味になってきた。これにある意味対応するのがアンディ・ウォーホルの仕事だったと僕は思っています。でもこの十数年見てみると、意外にアーティストががんばってきた。それは、ジェンダーの問題とか地球環境の問題でもいいですし、ウィルスの問題でもいい。ネット社会の問題でも、宗教問題とか、南北の問題であるとか、つまり圧倒的に世界中がアメリカを中心としたグローバルスタンダード、あるいはアメリカの近種国を支えるためのITで覆われている世界に対して、美術家が意義を唱え始めた。社会が向かうものに対して美術は端にありながら、あるいはみんなが何も言わないこととか、そういった少量の、少数の、だけど重要なことを取り出してやってきたのが美術だと思うのです。この十数年アーティストがやってきたことは社会が向かっているのとは違うことなのだと思います。それともうひとつ、美術館あるいはギャラリーといった均質な空間から出て、アーティストたちが具体的な場所で仕事をするようになる。これが大きな流れだと僕は思っています。そういうことをやってきた美術家達の手を借りつつ、越後妻有6市町村の過疎の地域で作業をしようと考えたわけです。道路をつくる、建物をつくる、イベントをやるようなあらゆる機会で、場所にまつわる発見をしてもらう。重要なのは、アーティストが入るときに、人の土地でやる作品ですから、大きな問題が出てくる。もちろん公共のスペースもありますが、公園にしてもよその土地ですね。その時に生まれる、いろいろな問題は、刺激になるにせよ、他者が浸出してくるわけですから大変。しかも美術は、普通は全然、社会を再生するために役に立たないものですから、大問題が起きてきます。この大問題がすごく重要で、アーティストがこだわるときに起きる衝突や、あるいは我慢を学ぶということを含めながらやっていく。それこそ積極的な面であると思っています。当然のことながら、アーティストが加わって町作りをすることに、大反対が起きました。6つの市町村で約100人の議員さんがおられます。当初、これは、6年かかって準備したものですが、今から2年前でも、賛成の議員さんは1人もいません。多少、理解しだしたかなぁという方が数人。終わって実際16万人くらいの人たちが来られ、越後妻有という名前を認知してもらった。町作りのための目的は全部達成しましたのですが、今だに100人の議員の内70人くらいが反対し、そのうちの20〜30人は前よりまして反対しています。

何故かというと、それなりに成功する中で、「自分たちはなにをやったのか?」が理解できないということもありますが、既得権が奪われるのですごく反対しているわけです。そういう町作りの現状で、おそらく、地元では約4000人の人たちが積極的に関わりました。これは大きな意味を持つだろうと思います。

そんなわけで、妻有の仕事の中でアーティストたちがやったことは、普遍的なことだと思います。今までの長い歴史のなかで非常に重要なこと、人間が神に近づくような形でやっていくといった、おそろしいことに対して、アーティストはずっと長い間、いろいろな形で「まった」をかけてきた。「まずいよ」と言ってきた。その力は、今すごく重要で、そして地域社会ができていくときにも重要です。大資本がきて、どうこうするのではない地域再生を、将来を考えてやっていくことは、地域が、そこに住む人が、どうやって歩んでゆくか、だと思います。そんなことを新潟でやりました。見てない方もおられると思いますのでスライドで5分くらいでご説明します。

(スライドを見ながら説明)

これが新潟県でこの地域が妻有です。上越新幹線、越後湯沢駅からほくほく線、関越自動車道で、石打インターチェンジから行けます。冬には平均で3メートル近く雪が積もる、雪深いところです。ここは、小中学校の教科書にも出ている日本で一番長い信濃川が流れている河岸段丘があり、すごく自然の恵みが深い。今もブナの林が残っています。大きな川があり、なおかつブナの林があるのは、縄文の時代には一番すごしやすい場所です。雪すらいい。動物の足跡が分かるから、つかまえやすい。あるいは、雪は外部の敵に対してガードになる。この地域では今から4500年以上前の遺跡が見つかり、1年前に国宝に指定されました。非常に厳しい環境ですが、水が豊か。しかも日本一、高温多湿な夏ですから、冬、大量の雪が降る。そういう気候条件がお米には一番いい。越後平野で田んぼを作り、そのなかで、自然とかかわるやり方として、農業があり、そこで培われていることが、美しい里山を産んだ。そういう極寒の厳しい環境のなかで、先ほど言いました理由で事業をやろうということです。アートとして予算をとるのは、ほとんど不可能ですから、アーティストに加わってもらって、いろいろな公共事業をやろうと、なんとか説得していく。道路がさまざまな理由で作り変えなくてはならなくなったりして、例えばそこにアーティストに加わってもらおうとするわけです。「越後妻有アートトリエンナーレ」をやるんだと言えば説得力もでてくる。それで、普通だと道路をぱっぱと作る所を、アーティストに加わってもらってワークショップをやり、みんなの意見を聞いて、公園などを作り、その地域をできるだけ美しく形作っていき、里山を残しつつ、新しい経済拠点を探しつつ、その地域が美しくありたいということでやるわけです。今話したようなやり方はものすごく手間がかかり、相当大変なことなんです。それをみんな嫌がる。2億円でぱっと道路ができることにみんな慣れているので、それを変えていこうということです。

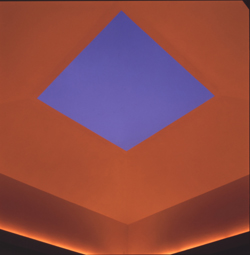

例えば、川西町では、コテージの屋根がスライドする施設をつくりました。ジェームズ・タレルは皆さんご存知のように、「色は光である」という作家です。光を、むしろ精神的なものとして感じられるコテージを作る。スライド屋根が開きますと、日没及び夜明けに、室内の明かりがかわっていく。夏だとだんだん青色が群青色になる。いろんなところに光がとりこまれ、お風呂にも光ファイバーをいれて、床の間にも計算された光が入っています。その年にできたもの、それにまでにできたものを3年に1回、私たちがやっていることを見てくださいよ、と発表します。その評価が、この地域は元気がありませんから、かなり有利なことになるわけです。それだけでなく、その地域の財産も併せて見つけ出すことになります。

6市町村全部で約200の集落が現在残っていて、江頭慎さんは、その200の集落に手作りの巨大ピンホールカメラをもっていって、フィールドワーク調査をし、なおかつそれを記録し残していった。

蔡國強さんは、中国の近代化の中で捨てられていく登り窯を移築する。2つめのコンセプトとしては、この中の空間を美術館としてみんなに使っていただくわけです。

フランスのクリスチャン・ボルタンスキーというアーティストの白い衣服が魂のように漂っているインスタレーションもありました。この会場にも何人かいらっしゃってますが、今回、約800人の「こへび隊」というサポーターたちがいろいろ手伝ってくれました。

ナイジェリアのアーティスト、オル・オギュイベは「いまやこの地域は、川を失っている」と言って、まず新潟県、長野県の信濃川沿岸の高校生が詩歌や短歌を書き、それを大岡信さんが選んで、奥にある電信柱にとりつける。彼が言っているように、もう川は流れていない。私たちが使っているJR山手線の発電ために、ほとんど使われている。世界につながっていない限り、この地域の再興はありえないというコンセプトで行われた「川の記憶」プロジェクトです。

また、「川はどこへいった」という磯辺行久さんの作品は、川は今はただ早く走らせようとしていて真っすぐに流している。これは生態系には良くない。彼は、昔、川が蛇行していた姿を再現するために、3.5キロに渡って5メートル間隔で黄色いポールを立てました。もちろん、この地域の28人の地権者はみんな反対しましたが、最終的にはみなさん、自分の田んぼは自分でポールを植えて下さいました。自然はこうなっていて、川はこうだと、川と私たちのつながりがわかったプロジェクトです。

リチャード・ウィルソンというイギリスのアーティストは、自分の家の方位を変えずに持ってくる。そうすると日本ではひっくりかえって見えるわけです。

廃校を使った北山善夫さんの作品は、ここに通って泊りがけでくる間に、生徒のいなくなった学校には、昔卒業記念においていった作品とか、あるいは答辞、送辞、文集などがあり、彼はそれらを引き出してきて再構成しました。あたかも人が、子供たちの声が聞こえるような空間をつくりました。

松代では、田畑を残しながら、田畑で暮してきた私たち、農業で暮らしてきた私たちの生活を、もう一度考えなおそうと、労働力のなくなってきた中、都市とつながりながら再起することをねらって雪国農耕文化村を作ろうとしています。

イリヤ&エミリア・カバコフは遠くにある棚田に、5つの、苗代から稲刈りまでの作品をならべました。手前のスクリーンにはテキストがあり、そこから見ると1枚の絵として見られる作品です。

他にもいろんな集落とアーティストが参加しています。これは、ジョセップ・M・マルティンというバルセローナのアーティストで、この地域の人たちの記録ドキュメントを作り、それをヴィデオで流しながら、ここをバス停として使っています。

マリーナ・アブラモヴィッチは、今は年に一回だけ帰ってくるおばあさんがいるだけの家を、コテージに変えました。宿泊施設です。中には4つの部屋があり、そこに人が泊まるんですが、一種、棺おけのようなものや水晶の枕があり、みんなが泊まったときに、夢を語りついでいこうというプロジェクトで、集落全体が管理しているわけです。

武蔵野美術大学の逢坂卓郎先生の作品は、春の苗代に水が張ってるところに月がいくつもうつる装置です。昔から、「田毎の月」といって愛でていましたが、真夜中に月の光を映し出す美しい作品でした。

川俣正さんは、今、田んぼがダメになって荒れてきましたので、そういった所に、木造の東屋とかを作りながら、学生が関わっているわけですが、将来、森を作ろうと・・・、そういうプロジェクトです。

まあ、こんなふうに越後妻有では作業しています。地域とはどうであるべきかという問題と、もうひとつ大きな問題はこの地域に人がいなくなってきていることです。多くの若い人たちと同時に、プロの人たちもかかわりました。建築家なども協力をしてくださいました。つまり、新しいネットワークがどういふうにできていけば、私たちの地域を作っていけるのか、というような計画を考えよう、ということです。

ジェームズ・タレル「光の館」 2000 川西町

©S.Anzai

北山善夫「死者へ、生者へ」 2000 中里村

©S.Anzai

古郡弘「盆景-II」2003 十日町市

©S.Anzai

カサグランデ&リンターラ建築事務所「ポチョムキン」 2003 中里村

©S.Anzai

マリーナ・アブラモヴィッチ「夢の家」 2000 松之山町

©S.Anzai

イリヤ&エミリア・カバコフ「棚田」 2000 松代町

©S.Anzai

はいどうぞ。

制作する立場でお話できればと思います。昨年、イタリアのある財団のコンペに参加して、アーティストがそこにいて、その場に合うように即興的に作っていく、アドリブ的に作っていく姿を結構、目にしたんです。日本でも川俣さんとか、やられてる方もいると思うんですけれども、実際、日本から作品を小箱につめて、海外に運んで、取り出して、空間にバランスよく並べるみたいなことは、日本人の僕だけだった。だからその現場を目にして「ぎょっ」としました。ブラジルのアーティストは、地下宮殿みたいな不思議な場所で、大量の水粘土で巨大な猫を作っていて、その場でそれを目にして、戸惑いました。彼らは僕よりも2〜3日早く到着し制作していて、自分の場所を占拠するような形でアピールする。コンペだったので、キュレーターの人が来て賞を決めるわけですが、やっぱり、がめついところがある。実際、日本人としてああいうところに参加すると、プロジェクトをライブで見せられることにあせり、ジェラシーも感じます。そういう立ち上げ方は、一歩まちがえるとテストの一夜づけみたいなもろさになるところはあるけども、場所に応じて対応できる、変化できる恐さもあり、そこに住んでいる、そこにしかないものになる迫力が生まれる。僕が一番反省したのは、作品を作る際に、場にインストールすることを鼻っから捨てていたことです。実際向こうでやっていこうと思ったら、そういう方法も作品の立ち上げの中で考えなければならない。現状の美術大学で学習してしまうと、卒展とかがベースになっているので、教官や学校から搬入、搬出してしまうとか、つまらないタイムスケジュールに縛られます。そのために日本人のアーティストにはライブで反射的にやる能力がかけてしまう。例外なく僕にもない、とその時思った。日本の美術大学出身のアーティストが向こうに行ったとき、その問題に多かれ少なかれぶつかると思います。向こうのアーティストたちは、展示する箱を“生物”と思っているんじゃないか、認識しているのではないかと思います。例えば、西洋人にとって建物に対する意識は神を意識させるか、またはその反対に映画のエクゾシストやホーンデットハウスとか見てみると、邪悪なものが住みついているみたいな場所といった感じで、なんだか、生きているものを見るみたいに建物を見ている。日本人の場合、建物にたいして精神を映すもの、自分自身を映すものとして見ている気がするので、スペースへのアプローチの仕方がかなり違う。向こうの方は“生物に対するアプローチ”として考えているために、やや日本人よりスペースへのアプローチが上手なのではないか。そのかわり、向こうのアーティスには、物をしっかり作る意識が意外と少ないという印象があります。ところが、僕なんかは、どちらかと言うと、物をしっかり作り、搬入・搬出をするというふうになる。向こうの人は地続きなので、展覧会の前に、展示場所を簡単に見に行ったりできるけれども、日本人が海外展に参加する場合、お金を払って展示場所を確認してくるアーティストはまず少ない。国際展といっても豊かな資金のある展覧会はほとんどないのではないかと、実際、僕は感じているんですけれども、リヨン・ビエンナーレに参加したときも、出品したにも関わらず、渡航費などのお金をだしてくれなかった。で実際に見にも行かれなかったんです。海外への移動の難しさがすごくあり、日本人は物づくりに徹底できる方向で考えたほうが、無難かなとは思います。しかし、それがねらいの展覧会だったらいいんですけれど、物がスペースにマッチせずに淡白な展示になるとも思う。そうなった時にはどうしようもない。空間に対する働きかけをどういうふうにするのかを、行く前に前もって想定しなければならない。イタリアの体験でいうと、僕は現地到着後、2日間作業して展示しましたが、日本では体験できないような、壁が厚く、天井が高く開放感がある。思いのほか作品にとってよく見えると思ったんですが、時間がたつにつれてどんどん不安になり、ひどく殺風景に見えてきた。小さな作品とか、ヴィデオを持っていってたので、壁とのバランスがとれ、なんとかなったんですけれども、このあたふたしていた時間のせいで日本人の生活空間に慣れていることが、良くも悪くも作用していると感じました。僕は彫刻科出身なので、もし西洋で、物的な彫刻を展示するとなると、壁とか天井とか、先に体験しておかないと、スペースの平面図を描いてもらっても、微妙にバランスが足りないとかになりやすい。向こうの建物は3次元の構造をもっていると思うので、もしうまくいけば、彫刻などではすばらしい展示が逆にできるとも思います。ちょっと脱線しますけれども、2001年に、僕は国際展に2度ほど参加する予定ですが、小規模、大規模を問わず、歴史的建造物を開放することが向こうでは多いと思います。日本なら京都とか奈良にあるような、すごく有名な寺院に対して町とか国とかが保存や会場の開放に全面的に取り組んでいる。日本はなぜ、美術作品の展示のときに歴史的建造物を開放してくれないんだろう、と単純な疑問が生じるくらいです。僕、京都出身なので、理由はなんとなくわかります。日本の寺院は、格式とか、利権問題とかいろいろ主張してくるだろうし、美術なんか、なかなか理解してくれないだろうと。でも実際やってほしいと思いますね。作品によりけりにしても、もともと歴史的建造物は、美術みたいなわけのわからない“ばけもの”とは相性がいいですから、やるとすごくおもしろいんじゃないかな。僕は、歴史的建造物に対置された現代美術を見たい。実際、向こうの国際展で、そうした歴史的な場所に展示させてもらえるとわかってからは、今年はずっと無気力だったんですけれど、モチベーションがぐっと上がった。とりあえず、現状の大学のシステムでは、空間に対するアプローチとか時間と制作の関係も、限定してしか教えてくれないために、アドリブで対応する状況に慣れていないために、実践や経験ができないままなので、外国人のアーティストがどんどんたくましくなるのに比べて、日本人作家はますます大きな問題になっていくのではないかという気がします。向こうで通用するためには何が必要か、学校側の対応を望みたいと思います。学生当時、よく大学の教官とか、学生同士で話していたんですけど、今も、日本的なものの正体ってなんだろうとよく思います。多分、アニメとか伝統芸能とか思いつくと思うんですけども、アニメは日本でも奇形化しているし、海外では興味対象として奇形化している。また伝統芸能が実際向こうでうけるかというと、僕は違うんじゃないかと思う。うけたとしても、彼らにとって西洋で見ることの出来ない文化的差異で見ているに過ぎないので、短絡的なおもしろさという危険をはらんでいる。そういった意味でも、向こうとこちらをつなぐコミュニケーションとして、文化間の差は非常に重要ですが厳しい。私見ですけど、やはり向こうの人との間には“ことば”の壁が横たわっている。言葉で相手との関係を結ぶ、たとえばコンセプチュアル・アートは、けっこう一番厳しいんではないですか。コンセプチュアル・アートをやっているような方は現地に住みつくとか、住みついて、コンセプトをばっちり話せるようになるまで“ことば”を消化してしまうか、あるいは、ものすごく極度にミニマルレベルまでに純化していくまで消化していくしか方法はないのではないかと思います。むしろ、言葉を必要としない表現ならダイレクトに伝わりやすいし、日本的フィルターを背負わなくても、感覚的なところで見てくれるんじゃないか。それに、こちらで、めちゃくちゃなことをやったとしても、向こうでは受け止めてくれるだけの都市のキャパシティや奥ゆきはけっこうある。例えば東京で作品をつくって、ひどく大きくなったとか、めちゃくちゃなことをやっているなぁと思っても、向こうに平行移動してみると、こじんまりしていると思うことはある。作品がどんどん大きくなって、自分の家の屋根を壊さなくてはならないぐらいな気持ちで、向こうではちょうどいい。やはり物を作るときのアドリブ性みたいなものをもてるかどうかが、向こうで作品を発表したときに作品のよしあしにすごく影響する。例えば、日本人のアーティストでよくターゲットで挙げられる、あまり日本では受けない森万里子の成功について話さないといけないと思います。向こうで体験した森万里子は、アイドルの追っかけ状況。世界的に、日本でいう今の“3D美少女”のような感じで追っかけるのに近い。実際、彼女が誇張した日本は、映画の中で間違えた日本みたいに見える。ところが日本人の作り出した日本の“リアリティ”を形成して成功しているために、彼女が作り出したつかみようのない形成はすべて、時代にうまく転がりこむ。現状の美術大学とかで教育を受けてしまうと、それはまねできない、特例だと思う。ああいう違う道で成功した人なので、何を言っても無駄になるし、向こうに行って“森万里子”を感じると、そういう意味ですごい人だと思います。海外ではやはり、言葉とか物語とかの新しい言語で、たどりついたことのない場所へ連れて行ってくれるアートを期待しているので、こうした表現は、国よりも感覚的なことを優先すると思うんで、日本みたいになんでもかんでも詰め込んで、サブカルチャーとかもどんどん氾濫してきている中で、同時代的な日本の流れとか、そういうリアリティを作ればそれなりに票をもてる。ある程度、輸出できるんじゃないかと思います。もしくは、日本のようなめちゃくちゃな状況の中で、無国籍スタイルになることです。基本スタイルとして、向こうから何かを学ぶよりは、学ばせてやるといったモチベーションのほうがいい。もうひとつは、まあ、反射的な判断ですけれども、向こうのアーティストとかキュレーターには、すごく勘を大事にする人が多いという印象を受けます。僕はレントゲンヴェルケというギャラリーに所属しているんですけど、今年の7月、たまたま用事を思い出して、立ち寄ったときにすごく興奮して話し掛けてくる外国人がいた。で、いくつか質問されて展覧会に参加しないかとも言われ、僕もめったにないタイミングなので、いいだろうと思い、「はい」と答えたんです。それがキュレーターのヤン・フート。作品をギャラリーに置きっぱなしにしてあって、それを見て気に入ってくれた。つまり、どれくらいかわからない僕の価値よりも、偶然とタイミングで、彼の独断と偏見で、彼の直感で展覧会に参加させてくれることを決めた。そのちょうど1ヶ月後ぐらいに、彼はお金を払ってくれましてオランダに下見にも行けました。フットワークが軽い人間が多いと、展覧会の即決、取立て自体が早く、作品の展示の価値判断ができる。彼らは日本人評価の土壌をもっている。そうした土壌と教養をもった彼らから感動がもらうことなど、海外で何らかの結果を残せるかどうかなども依存している。実際、向こうのキュレーターにとって日本は、極東で飛行機で飛んできて、アーティストをピックアップできる場所として興味の対象になってます。最後に、以前と比べてですけれども、ちょうど70年代生まれぐらいから、アーティストが世界的にも、情報が横流しになった時代を経験したために、国の枠組みより、つまり国のアイデンティティは放っておいても自分の表現に溢れ出してくるものだから、そういうことは飛び越えて表現していると思います。ただ、情報の横流しをよくボーダーレス化というふうに言われたりしますけど、僕は絶対、ボーダーレス化は当てにしていません。これはただ単に、世界的なアーティストの消費をうながしているだけだと思う。実際は、ボーダーレス化に見せかけているだけで、ただのアーティストの消費です。実際、向こうの人とかは、美術=ファッションととらえて、教育されている方も多い。実際、見せかけのハリボテのようなボーダーレス化が進行しているだけで、そのために世界の国際展に参加することは非常に多くなると思いますけど。日本人であろうが、どうであろうが、展覧会で結果をだすことが、一番重要じゃないか。たとえば、10年先に結果を出せるか、出せないか。その問題は、10年先は、もっとシビアになっていると思います。

Phantom-Limb H1480×W110×D27mm a set of 5 1997

©acrylic frame

小谷さん

courtesy of YAMAMOTO GENDAI

では、後小路さん、よろしくお願いします。

アジア美術館は福岡市内の複合ビルの中にあり、大きな美術館と思われる方も多いんですが、実はこの中の7階、8階だけです。周りは古い商店街。その商店街のいわゆる再開発としてつくられ、同じビル群にはホテルとか劇場もあります。美術館の下にはスーパーブランドシティ、左にはルイ・ヴィトン、右にグッチの看板が見え、いわゆるスーパーブランドの専門店街の上に福岡アジア美術館はあります。ある意味では、皮肉というか、シニカルです。美術館の下にはわりと高級なレストラン街があり、その上に、アジアの近代、現代美術を対象にする、美術のノーブランドを誇りとする美術館が同居するところがおもしろいのですが、もともとそういう場所性を求めたわけです。

開館記念展「第1回福岡アジア美術トリエンナーレ」のテーマは「コミュニケーション〜希望への回路」でした。美術作品はどんなものでもある種のコミュニケーションだと思われるかもしれませんし、実際そうでしょうが、90年代後半に、アジアでは作品をつくる過程、プロセスで、いろんな人とのコミュニケーションを実際に誘発し、見るときにも参加型とか体験型とか、なんらかのコミュニケーションにかかわろうとする作品が増えてきました。福岡トリエンナーレは西はパキスタンから、東は日本、北はモンゴル、南はインドネシアと、21の国と地域から55組の作品を展示しています。そのうちの25人くらいが滞在して、先ほど、小谷さんの話にもありましたが、ライブな活動をしています。で、これはその中でも象徴的な作品です。よく見ると、床に使い古しの歯ブラシが敷きつめてあります。歯ブラシという一見変わった日常的な素材でつくられた絵画のように見えるわけです。実際、このフィリピンのアーティストが考えているのは、金持ちには金持ちの歯ブラシがあり、貧乏人には貧乏人の歯ブラシがあって所有者の人生が象徴されている。すごくパーソナルな物ですから、夫婦でも貸し借りをしない。その歯ブラシ1本、1本の中に人生がある。約5万本ほど集めたのですが、作家を起点として周りの人に「使い古しの歯ブラシはありませんか」と働きかけると、歯ブラシは簡単にはあげられないと断られますが、アートになると説明して納得してもらって集めていく。床に置かれた歯ブラシそのものが作品というより、そこにつかの間のコミュニケーション、歯ブラシを媒介にしたコミュニティができていくわけです。実際、作家からスタートしまして、我々スタッフと、ボランティアで集めました。アジア美術館でボランティアを募集したら、500人以上の方が集まった。研修したあとでも500人以上の方が活躍し、この展覧会の特色といえます。スタッフのお父さんは、家の周りに歯ブラシ回収箱などを設置して、1人で400本も集めました。

アマンダ・ヘンというシンガポールの作家が、お母さんと抱き合っている写真作品は、それ自体が作品というよりは、母親と二人だけでパフォーマンスをしようとしていることに意味があります。アマンダ・ヘンはもともとパフォーマーで、パフォーマンスをする人ですが、シンガポールの中国系の大家族に生まれ、日本もかつてはそうだったと思いますが、お母さんが、男の兄弟やお父さんを大事にするけれども、娘とは一種疎外された関係にあり、お母さんとうまくコミュニケーションがとれなかった。ある年齢になったとき、もう一度、お互いひとりの女性としてわかりあいたいと、こういったパフォーマンスを行い、14枚の写真にまとめたわけです。

ここには、1990年代後半のアジアのアートの一つの方向が見えます。その一つがコミュニケーション、もう一つがコラボレーション、そしてコミュニティです。いずれもCではじまる言葉で3C、コミュニケーションは一緒に何かをすること、コミュニティは地域社会とか、一番小さいのは家族で、家族から民族、国家というふうにいきますが、コミュニティの問題を実際に体現していく上でコミュニケーションをつくりだそうと、それをコラボレーションという形でつくっていこうと、今のアジアのアーティストたちの関心のありようをアマンダ・ヘンの写真にも感じることができます。アマンダ・ヘンは滞在して、制作活動をしたんですが、美術館の近くに商店街がありますので、その中にセットをつくってお茶を用意し、通りすがりの人に、知っている人も知らない人も、一緒に座ってお茶を飲みながら話をしましょうよと。物をつくるんじゃなくて、一種の井戸端会議を組織する、それを作品にする。知らない人同士はなかなか会話ができませんので、“もやし”をたくさん集めて、みんなで“もやしのひげ”をとりながら、おしゃべりをする作品です。

コラボレーションにもいろいろな方法があります。パキスタンのアーティストは、すごく過剰なまでの装飾がされているパキスタンのトラックをデコレーションする職人さん2人を呼んできて、日本のタンクローリーに絵を描いてもらうプロジェクトをした。福岡市民がいろいろなイメージを提供し、たまたま描いているのはゴジラです。こういう場合、アーティストは実際に絵を描くわけではなく、職人を呼んできて、そこに絵を描かせるコーディネートがアーティストの仕事になります。

アジア美術館は、理念的にも空間的にも、「美術館」という枠を越えて活動しようとしていますので、そのトラックを町の中で走らせました。スライドを見るとみなさん、すごく多くの人が見に来ていて、びっくりされると思うんですが、実はこれは“博多どんたく”という祭りのパレードにトラックが参加したもので、博多どんたくには二百万人以上の人出がありますから、百万人単位で展覧会を見たことになります。

先ほど、北川さんもおっしゃっていましたけど、場所は大きなポイントです。美術館は通常、緑豊かな公園の中にあり、美の殿堂として日常生活とは切り離されたところに立っていて、非日常的な空間にでーんと権威をもっているというイメージで存在していると思うんですが、福岡アジア美術館はあえて、地域社会の中でどういうふうに美術館活動を行っていくかをひとつのテーマにしていますので、そのために古い商店街の中、地域社会の残っている場所にできたわけです。その場所性を生かして、タイのアーティストが稲をつかってパフォーマンスをしているところです。

地域の結びつきの点で言うと、中学校の美術の授業の中で、町の中なのでグランドがない中学校なので屋上で稲を育てたりしました。で、中学生に協力してもらって一緒に稲をつくったわけです。学校教育との関係もひとつ重要なポイントです。

ラオスの作家は、ラオスの古い物語をボランティアと一緒に“紙芝居”にして、それを小学校や大学などに行って上演しましたし、中国の、自分でローマ字の漢字を作り出した話題の作家が、ワークショップで小学生に教えたりもしました。また、マレーシアのアーティストは、マレーシアのアイスクリームをつくって配り、即席で覚えた博多弁を話していました。

いろんなアーティストに参加してもらったんですけれど、非常に話題になったのが小沢剛で、美術館の中に醤油画の資料館というかミュージアムをつくってしまった。小沢剛さんはギャラリーツアーもして、古代から現代までの醤油で描かれた絵の歴史を紹介しています。つまり、近代の醤油画も西洋画の影響を受けて油絵化していったということで、初代醤油画家のマネキンもある。実はこれはただの創作、醤油画なんて実際にはなく、彼がでっちあげている。お客さんをまきこんで、日本の醤油画の歴史を捏造している。醤油画の歴史はこうではないかと、歴史をつくっているわけです。で、見ている人の7割ぐらいはだまされて信じてしまう。「醤油画っていうのがあったんだねえ」と。あるいは怒ってしまう。こんなふざけたことはないと言って。でも非常にまじめなふざけ方。私たちが知っている美術の歴史は、欧米中心の価値観のなかで作られた歴史で、醤油画の歴史があるとすれば我々が信じているそういう歴史についても、それもつくられた物語かもしれないというような問いかけがあるのだろうと思います。醤油画資料館の出品物もボランティアが協力してつくりました。美術館ボランティアは、スタッフや予算不足を補うためと考えがちですが、実際はそうではなく、美術館のスタッフでもない、市民でもない、美術館にとって最初の観客であり、市民にとって最初に会うスタッフです。そいう人がたくさんいて間をつないでくれる。こういう人はすごく大事です。ボランティアが500人以上もいますと、必要な才能をもった人が必ずいる。金箔をはるのに、日本画を大学で勉強した人が教えてくれるといったこともありました。このあと、醤油画資料館は讃岐の醤油屋さんで讃岐醤油画資料館として、常設になったという後日談もあります。

北川さんが場所性のことをおっしゃっていましたが、美術館空間のなかではなくて、商店街や地域に美術館が出て行くことも大事だと思います。韓国のイユムというアーティストが、博多の祇園山笠で有名な神社で櫛田神社というのが美術館の近くにあるんですけれども、そこに大きなイチョウの木があり、イチョウの木の聖霊となってもう一人のダンサーとともに雨の中、聖霊となって舞う。すでに存在する歴史を作品化しているわけです。ドラム缶を使った作品を使ってアーティストが即興的に演奏をして、まわりで見ていた人も参加してしまうという作品もありました。

また、福岡トリエンナーレ自体について話をすれば、実はすでに20年近い前提があります。福岡市には1979年にオープンした福岡市美術館があり、ここには東洋古美術のすぐれたコレクションと、欧米と日本のモダンアート、特に戦後美術が充実していますが、日本でも有数のコレクションといえます。ここの開館記念の時に、アジア美術展をやることになりました。つまり福岡市はアジアに地理的にも近いし、歴史的にもいろいろ関係があり、当時たくさんの公立美術館ができている時代でしたので、他の公立美術館にはない特性を発揮しようと、地理的、歴史的な前提をふまえて、こういったアジアの現代美術展をやっていくことになり、初期の学芸課長などがアジアを調査してまわりました。

福岡市美で開館の1979年にインド、中国、日本などの美術を紹介してますが、1980年には、世界初と言われている、アジア地域限定の第一回アジア現代美術展を開催し、当時、13カ国から500人近いアーティストが参加しました。我々も調査しましたが、アジア現代美術に対する知識がなかったので、それぞれの国にキュレーションをゆだねて、各国の美術機関で作家を選んでもらい、一定のスペースに国ごとに作品を並べる形で、この展覧会を構成しています。

最初の頃、80年の展覧会で典型的な作品といえば、例えばタイのアーティストで、油絵で“仏足跡”のようなものを描いていた人がいます。当時どこに行ってもナショナル・アイデンティがささやかれていて、アジアのアーティストが、西洋の圧倒的な影響の中で、どうやって自分たちの文化の独自性を出していくかということが課題でした。それをある種、伝統的な世界に求めようとする例が多かった。

第二回のアジア現代美術展を1985年に開催しました。前回の展覧会がシニア世代のパイオニアたち500名の展覧会だったので、それよりも若い世代のアーティストを選んでもらった。幅の広い展覧会だけではなく、アジアの問題を限定的に深めて紹介しようと、特別展示としてインドネシアのバリ島の近代美術を紹介した。これは日本で最初の紹介だったと思います。

第三回展は1989年ですが、このときは「日常のなかの象徴性」をテーマにしました。このときからテーマを決めて主催者の統一的な視点で展覧会を構成するスタイルに変わっていきました。

第四回展は1994年に開催し、このときは、アーティストを各国から1人ずつ招待して、いろんな活動をしてもらったんですが、シンガポールのアーティスト、イエローマンは、街でパフォーマンスをしました。いろんなパフォーマーが街でライブでパフォーマンスをした。私自身も一般の人も、それまで展覧会というと静かで、完成されたものとして考えていたのですが、そういうものではなくて、アーティストがライブでダイナミックに展開するものに、新鮮さを感じました。展覧会は一過性のものですが、こんな展覧会を日常的なものとして展開していきたいと、「福岡アジア美術館」というひとつのシステムを作り、1999年に福岡市美から独立させて、開館したわけです。開館後のアジア現代展はトリエンナーレと呼んでいます。

国際的に注目されているタイのナウィン・ラワンチャイクンという日本在住のアーティストは、国際的なトリエンナーレ、ビエンナーレに出品していますけど、彼の大学を卒業したばかりのときの作品は、福岡近郊のある村に行ってそこのお年寄りの写真を撮り、そこの土をもって帰ってきて瓶に入った写真と土を展示したもので、本を見るように人生を見る感じにしています。

フィリピンのアーティストは、拾ってきたものを美術館の倉庫の中で、公開制作で少しずつ足しながら作り、最後に完成したというふうに、オープンした日に展覧会が完成しているのではなく、毎日、展覧会が始まってから作品が姿を変えていくという作品もありました。

リキシャペインティングも展示しました。バングラデシュを走っている人力車ですね。美術館のためにつくった美術品というわけではないのですが、新品の人力車はこういう華やかなもので、街を走っている。裏側の泥除けの部分に絵が描かれているものを集めて、特別展示として展示しました。アジア美術館は、欧米中心の美術館に対するアンチですから、近代になって欧米の影響で美術のひとつの枠組みができていくわけですけれども、そういう枠組みができていく中で疎外されてきた、否定されてきた、こういうものは美術ではないとされてきたものを、改めて見ることによって、アジアの近代、現代美術を考えようという視点から活動していこうとしています。つまり、リキシャペインティングやリキシャ自体もそういう流れから取り上げたものです。

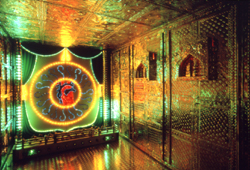

「ハート・マハル」 1996 福岡アジア美術館所蔵

パキスタンの作家(ドゥリヤ・カジ、デイヴィッド・エルスワース、イフティカール・ダディ、エリザベス・ダディおよび職人たち)の共同制作作品

第1回福岡トリエンナーレ 1999

Photo Kuroda Raiji

台湾作家マイケル・リンによる、台湾ビールと煙草を味わうイベント

第1回福岡トリエンナーレ 1999

Photo Kuroda Raiji

「おしゃべりしましょう」

シンガポール作家アマンダ・ヘンによる、もやしのヒゲを取りながらおしゃべりをしあうプロジェクト

第1回福岡トリエンナーレ 1999

Photo Kuroda Raiji

ヌール・アジザン・ラーマン・パイマン(マレーシア)がマレーシア味のアイスキャンデーを商店街で配る。

第1回福岡トリエンナーレ 1999

Photo Kuroda Raiji

ドーンディ・カンタビレィ(ラオス)が美術館ボランティアと制作した紙芝居を、別のボランティアが上演。舞台はマイケル・リン(台湾)の作品「おもてなし」。

第1回福岡トリエンナーレ 1999

Photo Kuroda Raiji

スッティー・クッナーウィチャーヤノン(タイ)「歴史の授業」 2000

観覧者は机に彫り込まれたタイ民主化運動の歴史を紙に写し取ることができる

第2回福岡トリエンナーレ 2002

福岡アジア美術館所蔵

Photo Kuroda Raiji

チョン・ヨンドゥ(韓国)の、ダンサーの写真を撮影し壁紙にするためのプロジェクトより、アジ美で開いた社交ダンスパーティー。

第2回福岡トリエンナーレ 1999

Photo Kuroda Raiji

N.S.ハーシャ(インド)による「白い影」

観衆は公園の横のビルから全体を見下ろした後、各人で葉を付け加える。

第2回福岡トリエンナーレ 2002

Photo Kuroda Raiji

ついでに小谷さんに質問したいんですけど、最後にボーダーレス化はアーティストの消費だとおっしゃっていたんですが、それはご自身がリヨンに参加したことで感じられたのですか、どういう点で消費されたと感じられたのでしょうか。

(テープおこし担当 白木栄世)

↑トップへ戻る

| top | about CP |

Copyright © Aomi Okabe and all the Participants

© Musashino Art University, Department of Arts Policy and Management

ALL RIGHTS RESERVED.

©岡部あおみ & インタヴュー参加者

©武蔵野美術大学芸術文化学科

掲載情報の無断使用、転載を禁止致します。