インタヴュー

三好耕三×赤羽佑樹・氏家愛・高山陽子(芸術文化学科4年)

日時:2009年2月4日

場所:東京都内、三好耕三アトリエにて

01 エドワード・ウェストンに魅せられて

赤羽佑樹(以下:赤羽):まず三好さんのこれまでの経緯についてお聞きしたいと思います。どのように学生時代から今に至るのでしょうか。

三好耕三(以下:三好):私が学生の頃は、1960年代の後半。その頃は今で言う写真作品を見てもらうとか、写真を売るとか、「オリジナルプリント」という言葉は無かった時代なの。だから写真の学校出たら、頼まれて広告写真を撮ったり、新聞社に就職して報道写真を撮ったり、写真館でポートレートを撮ったり、要するにアサインメントの仕事をすることが社会との関わり方だと思っていた。でも私の中では写真でなにか他のことが出来るんじゃないかなという想いが起きていた。確か2年生か3年生の時の文化祭の時に、講堂でアメリカの古い作家のドキュメンタリー映画をやっていて、その中にエドワード・ウェストンのドキュメンタリーがあったんだよね。それを偶然見て、「なんだ、このおじいちゃんは、すげーかっこいいな」と思ってしまった。その前から『VOGUE』とか『BAZAAR』という雑誌の中でリチャード・アヴェドンとかアーウィング・ペンという写真家がいるのはなんとなく頭の中にあって、それと同時期にそのおじいちゃんをみた時に「あ、これも写真家なんだ。写真家でこういうこともやっていけるんだ。」ということをそのドキュメンタリー映画で見た。だからもちろん学校が終わった時には就職を考えなかったんだよね。自分の中でなんとなくまだ世の中と関わっちゃいけないんじゃないかなって思っていたから。それで1972年にとにかくエドワード・ウェストンが生まれたアメリカに行ってみた。サンフランシスコとニューヨーク、ちょうど1年くらい旅したのかな。その時アメリカの若い写真家がどうやって写真を撮って、どうやって人に見せているのかを感じ取って帰って来た。例えばサンフランシスコに唯一あった小さな写真ギャラリーでアンセル・アダムスの写真が120ドルで売っていて、「あ、写真を売っているんだ。写真に値段がついているんだ。」って思った。すごく単純なことなんだけどね。それが今やっていることのスタートで、その時から10年やってみようと思って10年過ぎてしまった。また10年やってみようと思って、また10年過ぎた。っていう繰り返しで40年やってきた。やってきたことの大事さも素晴らしさも大変さも全部含めて、今またあと10年やろうと思ってる。この後、何回この10年を繰り返していくかはわからないけど、これから先も同じペースで、同じスタンスで同じことをずっとやり続けようと思っている。

赤羽:その時アメリカに行ってから今まで作品をつくるスタンスはずっと変わっていないということなんですね。

三好:変わってないですね。要するに自分の出来る範囲内でやりたい。頭の中には何を撮りたい、どういうことをしたいというのはいくらでもあるけど、とにかくプロジェクトでやることがあまり得意じゃないから、最低限自分の中だけで処理できるところでモノを作ろうと決めている。だから全て一人でやる。一人でもてる荷物で、一人で動ける仕事で、一人でやっていくというのがずっと続けて来たことなんだ。

「天真爛漫 INNOCENTS」尻屋崎 Shiriyazaki.Aomori 1985

© Kozo Miyoshi

「SOUTH WEST」842 Tucson,AZ 1992

© Kozo Miyoshi

02 世の中と関わるということ

赤羽:日本に帰って来てからはどうだったのでしょうか。

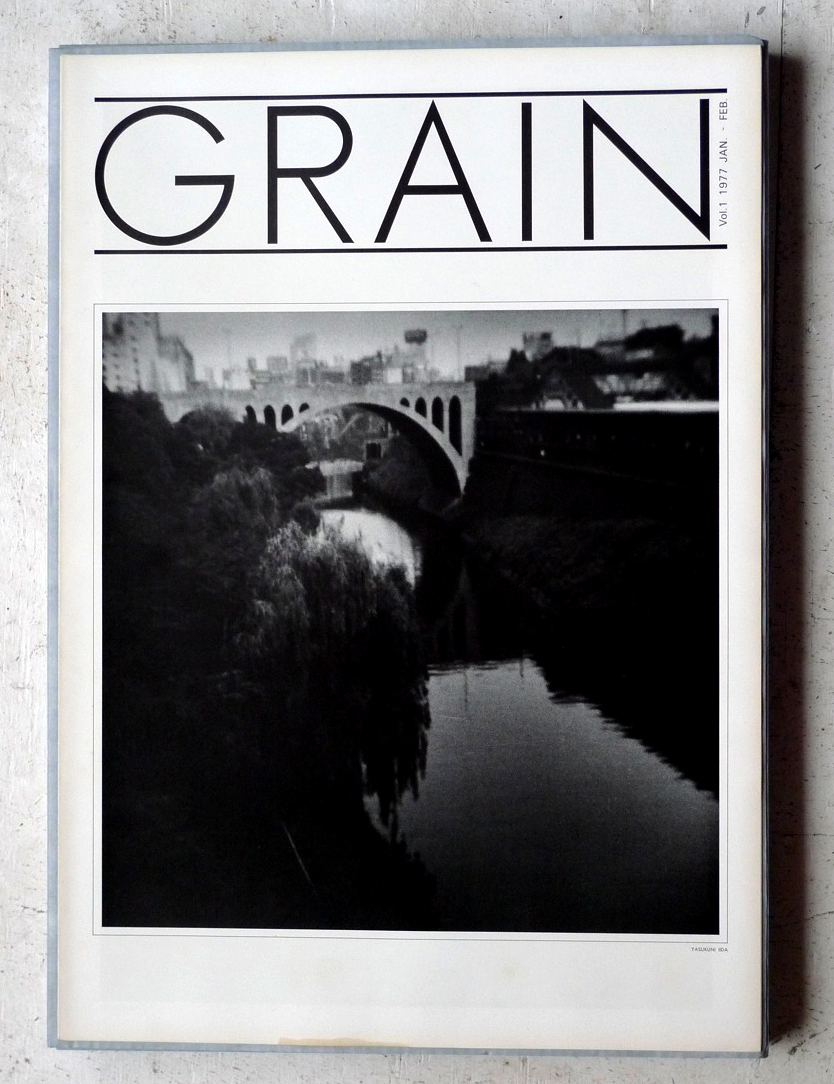

三好:初期の頃から頭の中に自分の写真って出来上がっていたんだ。今でも頭の中には漠然と出来上がっている。旅をしていることとか、一つの物をずっと見続けるということは、やはりそれとの出会いなの。アメリカから帰ってそこから7年位かな。自分の中ではトレーニングの時代って言っているんだけど。ネガの調子の出し方、特に粒子の揃え方。蒸留水で現像液溶いてみたりするんだけど、自分が思い描いているところまでなかなかいかないの。学生の時は35mmカメラでやっていたんだけど6x6のカメラにして、とにかく晴れていると世の中なんか良いこと起きてそうで暗室にいたくないから、毎日カメラをもって外へ出て写真撮って、雨が降ると落ち着くから現像して。その連続の中で出来た写真を表に見せようと思ってなかった。客観的に見てまだ自分が人にみせるに至ってないって思っていたからね。でも延々とやっていると人間ってちょっとおかしくなってくる。(笑)自分の好きなものを撮って、知人や友人にみせてそれなりの答えが返ってきて、これじゃあ仙人になっちゃう。じゃあ何のために写真を撮っているんだって思った時に、やっぱり人に見てもらいたいんだ、社会との関わりが大事なんだと思ったんだよね。それで77年に『GRAIN』という写真雑誌で世の中と関わりだした。最初は全部自分で作ろうと思ったんだけど、2、3回で経済的にも写真的にも続かないなと思ったから、周りにいる友達に声をかけて、A2サイズに一枚ずつ写真を印刷したフォトフォリオタイプの12ページの本を20冊作った。それが世の中と関わった一番最初かな。

赤羽:じゃあ最初に作品を発表した形体は印刷物だったんですね。

三好:うん。でもちょっと違ってね。なんで世の中と関わらなかったかというのは、あくまでも印画紙のプリントでみせるというのが念頭にあったからなのね。プリントは自分の責任だから最後まで面倒みるけど、印刷のことはもう自分の手から離れるから、どんな印刷物になろうが、それがどんな状態でも全然気にならない。印刷になったらもうどんな状態にあがろうが「あ、そうですか」って。それで『GRAIN』っていうのはちょっと作品とは違って、世の中と関わる方法として『GRAIN』を位置づけた。だから作品を印刷物にするのとは違う感じの関わり方だった。

『GRAIN』Vol.1 1977 JAN-FEB

© Kozo Miyoshi

03 理屈じゃないところで「写真」と関わる

赤羽:その後P.G.I(Photo Gallery International)で個展をやり始めたんですね。

三好: そう。P.G.Iが79年にスタートして、友達が「虎ノ門にアメリカのウエストコーストの写真を飾っている、変なギャラリーができたよ」って教えてくれた。それで見に行って、なんかここのギャラリーだったらいいんじゃないかって。それに使っていた額やマットのサイズがインチだったのが気に入ったんだよね。それで35mmと6x6の作品を整理して、40点くらいの作品をもって「このギャラリーを気に入ったので、もし良かったら展覧会をやらせてください」って行ったのがP.G.Iでの始まりなんだ。それから大体2年に1回くらいずつかな。正確には数えたことないけど今まで20回以上はやっている。とにかく新作はあそこでやり続けているからね。どうしてアートフォトグラフィーに入っていったのかはなんとなくそういう感じ。やっぱり簡単に言うと自分がやりたいように作ったものを見てもらうことがスタートなんだ。理屈じゃないと思うのね。私の中で概念とか思想とかはもちろんあるけど、それが全てじゃない。なんていうか「写真」という塊があるじゃない。フィルムがあってレンズがあって。その「写真」という塊の中でできあがったものをみんなが頭の中に思い浮かべられるくらいのレベルのところでずっとやり続けてることが一番大事だと思ってる。その中でコンセプチュアルなことももちろんあるけど、そういう理屈じゃないところで写真との接点を持ち続けていようとしているんだよね。例えば、雪の中にいくと自分の幼児体験だったり子どもの時の憧れだったり、雪国じゃない所で育った人間が大人になって、自分がその中に行けた時の感動みたいなものの中で写真を撮ったら自分はどういうことになるんだろう、という中での表現の仕方。桜でいえば、朝誰もいない桜の下で目が覚めた時にワーッと咲いている桜をみたときのその気持ちとか状態と50:50で立ち向かって撮れたときの写真っていうのをずっとやり続けていることが私にとっての写真であって、それを見てもらうことが写真をやっているってことなの。それをどうしてできるとか、どうやって維持するのかというのは僕にとっては別の話なのね。それを今この時点でできてるんだから。さっきも言ったように一人で動いて、一人で旅してというレベルであるから維持できる。これがもっと大きいプロジェクトだったら出来ないと思うんだ。だから本当はもっとやりたいことはいっぱいある、だけどあえてしない。それをやったら自分のペースじゃなくなって崩れるんだよ。1回くらいは成功すると思うけど、それをしちゃいけないと思っている。生きてく上でしていいこととしちゃいけないことは個人個人のレベルに必ずあると思うからね。本当は月に行って月から地球を撮るのが僕の夢なんだよ。(笑)でもそれをやるのかやらないのかが重要なことなんだよね。今の時代だから出来るはずだよね。月に行って普段撮ってるように、引き蓋ひいて、ニターって笑ってカチャって撮って帰ってくる、それが夢なの。そんな楽しいこと人にやらせてたまるかって思ってるけど、これをやると自分のペースが崩れるかもしれない。だから今私は一人で適当な時間を費やして行って、出会った時のおばあちゃんの顔だったり、ふと見た時の海だったり、村の道だったりする部分で写真と関わる。

なんか頭の中の話はそれくらいで充分でしょ。(笑)HP見てもらった?なんかわからないでしょ。ずっとああやっているんだから。でもあれが私の全て。70年の頭から今までずっとああいうことを延々やってきているんだから。何なんだこの塊は、と思って当たり前だと思う。

04 旅、そして写真に求めるもの

高山陽子(以下:高山):ずっと変わらないってすごいですね。旅に出掛けるまえにある程度の考えというか、あるんですか?

三好:さっきも言ったけど、頭の中に出来上がったものがあるんだよ。それに出会うことが楽しかったり、その出会いのために写真を撮ってるみたいなところもある。

赤羽:その土地にいけばこういう人にあえるだろうとか、こういう景色がみえるだろうとかそういうことでしょうか。

三好:そんなに具体的ではないんだよね。旅をするときも今回の旅は一週間とか、どこまで行って戻ってくるっていうのが大体の決め事なの。例えば、日本だと太平洋側まわって青森まで行って日本海側戻ってくるかとか。今回は時間がないから行くだけで、帰りはノンストップで降りてこようとかが大体決まる。その中での出会いなんだよね。行き当たりばったりで、出会った所でどんどんルートが決まって行く旅の仕方ではない。どこかで誰かに出会ってここで左に曲がらされて、それからどんどん行けばもっと面白くてとんでもない出会いがあるかもしれないのはわかってる。でもそれは私が求めていることじゃないんだ。

赤羽:先程、自分一人で出来る範囲でって、おっしゃっていましたけど、学生のときは35mmで、それが6x6になって8x10になってさらに今は16x20という風に、旅をするにも写真を撮るにもどんどん大変になっていっているじゃないですか。それは作品のイメージを求めてそうなっていくのでしょうか、それとももっと身体的なカメラとの関係を求めてそうなっていくのでしょうか。

三好:今考えてみると、イメージじゃなくてフィジカルの方だね。年をとることに対する唯一の自分ができる反発みたいなことのような気もする。8x10をやりだしたときも、私は体が小さいからこれは早く体に覚えさせないと、年とってからやるとしんどいだろうなって思ったのが結構大事な要素だったの。今になると大きいカメラでやることによって、仰々しい言葉で言うと黙って耐えるみたいな、そういうことになるんだけど、あんまりそういう言葉では言いたくないんだよね。もう一つの要素としては、8x10でもたくさん撮りすぎること。フィルムサイズを大きくすればそれだけ撮る前の処理が少なくなるし、それを体が勝手にする。だから6x6で撮るとそれなりの数を撮ってその中から選ぶことになる。もちろん選ばないで気にしない人もいるけど、ほとんどの人は選んでみせる。これはもう宿命だと思うのね。私はそれも嫌だってことで8x10になったけど、でも撮りすぎちゃう。だからもっと大きいサイズにすれば、もっと数が少なくて撮る前のことを処理できる。16x20カメラを作ったのはそういう発想でもある。逆に言えば、もっと大きい20x24というカメラがあるわけだけど、あれは一人じゃ持てないし一人で組み立てられないからやらない。実際に見て触ったこともある。自分で出来るんだったらこのサイズにしてたけど、それは到底無理だから自分で動かせる16x20にした。でも自分にとっては暗室で印画紙の上に伸ばした写真をつくる行為が大事だから、まだ自分の中に8x10の面白さとかシステムというのは残しておきたいんだ。だから8x10のカメラを手に入れた時も撮っちゃうとコンタクトプリントをつくりたくなるから、アメリカで古い8x10の伸ばし機を手に入れるまで写真を撮らなかった。私のその時の約束事は、8x10をコンタクトプリントじゃなくて1インチでも伸ばすこと。これはコンセプトでもなんでもなくて、自分に対する約束事だった。それで実際に8x10をやってみたら伸ばした粒子の大きさが快くて、自分のスタンダードのサイズが決まってきたんだよね。

氏家愛:やっと8x10が撮れるってなったときに、一番初めに撮った写真って覚えていますか?

三好:家族の写真を撮ったかな。実家の庭で、記念写真。最初にカメラをもって旅をしたのは、車で日本橋から国道1号線を大阪に向かっていった写真の旅かな。ぶっつけ本番で現像のシステムもできあがってないのに旅にでた。テストって出来ない人だから、その時の撮影はだいたい200枚くらいのテスト。わざわざ日本橋を朝6時にスタートする。(笑)それも覚えてる。そういうほら、約束事ってつくるんだよ自分で。

「温室 CONSERVATORY」404 石廊崎 Irozaki,Shizuoa 1988

© Kozo Miyoshi

「東京巡景 TOKYO DRIVE」2533 Uguisudani,鴬谷 2003

© Kozo Miyoshi

05 姿勢をクリアにするための選択性

赤羽:16x20インチのカメラを作った経緯について聞かせていただけますか?やっぱり撮りすぎるということが一番のきっかけなのでしょうか。

三好:出来上がったネガの中から選ぶ作業も写真の一つの面白さなんだけど、例えば30枚のシリーズを作るとして、少なくても200枚から300枚のネガの中から30枚をセレクトするっていうこと自体が疑問に感じるんだよね。だからもっと自分自身がじっくりと撮影の対象をセレクトした中でシャッターを切る。それをするための1つのアイディアとしてもっと大きくしたらどうなんだろうっていうことから始まった。実際20x24までカメラのサイズはあるし、フィルムの規格も今でもある。でも重さが30kg以上あるから一人では到底無理だから、それじゃあ1人で運べて、1人で組み立てられるサイズっていったら16x20。まぁだいたい15kg〜20kgくらい、それだったらどうにか1人で三脚の上に乗せられるんじゃないかっていうことで16x20っていうサイズが決まったんだよね。それで、カメラ自体は世界中何カ所かスペシャルオーダーで作ってるところがあるんだけど、たまたま日本で作ってくれるという人に出会って頼んだ。ちょうどその頃8x10のディアドルフっていうカメラを30年近く使い続けてきて、初めてカメラを壊したんだよね。カメラが崖の上から風に飛ばされてバラバラになった。本当にもうグシャって。そのときは呆然となってそのカメラをカメラバックの中にお骨を入れるようにひっそり拾って帰ってきてそのままにしてたんだけど、ひょんなことでその人と巡り会って話をしたら、「とにかく持ってきて下さい、どうにかしますから」って。1、2年くらいはかかるだろうって覚悟してたんだけど、3ヶ月で元に戻ったっていう連絡があったんだよね。えーって思いながら見に行ったら、もう完璧に直ってる。どこがどうバラバラになったのかわからない。そのときにその人と出会って16x20のカメラの話をして、他のメーカーも作ってるっていう話をしたら「あなたはとにかくディアドルフを使い続けて下さい」っていうのよ。「私はとにかく作るから」って。だからその人に頼んだ。最終的には足掛け3年くらいはかかったかな。

まぁそういうことで16x20にするっていうのは、ただ単に撮る前の姿勢をクリアにして撮影するため。大きいものに移行していくっていうのは人間の性だと思うのね。逆に大きいものから小さいものに移行していくことももちろん一つだし。これはもうどうしようもないことだと思う。実際始めたら精神的には8x10と同じくらいの感じなんだけどね(笑)

赤羽:選択性に関わる部分以外にも、ネガが大きいということは技術的にも実際に得られるイメージにも大きく変化があるのではないでしょうか。

三好:もちろん技術的に粒状性の問題とかは実際に作業してみて8x10のネガ現像と比べて何倍も難しいし、少なくとも慎重にやらなくちゃいけない部分がいっぱいある。でもそういう写真の初歩的な部分からの攻め方っていうのも楽しみとしてるんだよね。今の段階ではコンタクトプリントで人に見せるから、引き伸ばすことで融通をきかせることができない。コンタクトプリントの手の加えようのない直接的な焼き付けとそのデリケートさ。それは実際にやってみてすごい感じたね。面白い。これはこれでまた当分楽しめます。(笑)

赤羽:いずれは16x20のネガを引き伸ばしたプリントを作ることも考えにはあるんですか?

三好:もちろんやりたいと思ってる。でも引き伸し機は自作することになると思う。具体的に考えると、引き伸ばす印画紙はロール紙で、ロール紙は幅が決まってるから必然的に印画紙のフォーマットが決まるよね。そのフォーマットに伸ばすことを考えるとだいたいのレンズのサイズも決まってくる。だからちょっと難しいところはプロに頼んで、後は一生懸命やれば日曜大工でできるかもしれないって思ってる。でも8x10のカメラを手に入れたときは少しでも引き伸ばすことを約束事にしていたけど、今回の16x20のカメラはそこまでストイックに考えてないんだよね。今のところは撮ったものをコンタクトプリントにする。それはそれで楽しんでやっているっていう感じかな。

赤羽:今の傾向として、主にデジタルカメラにおいては選択性を排除していくというよりはむしろ積極的に選択することを前提に撮影してると思うんです。とりあえずムービーみたいにいっぱい撮ってその中から選ぶ。そう考えると三好さんの考えはすごく時代を逆行しているように感じます。

三好:自分自身は逆行しているとは思ってないんだよ。(笑)まともに進んでると思ってる。例えば焼物の場合だって電気窯があってガス窯がある。でもやっぱり登り窯で薪で焚く方法でやる。これは普通のことだと思うんだ。だから逆行してるわけでもなんでもない。ちょっと方向は違うかもしれないけど、みんなと同じように進んでるんだと思ってるよ。

06 デジタルと銀塩の相互作用

赤羽:三好さんはオリジナルプリントをすごく大事にされてるじゃないですか。『GRAIN』を作品ではなく世の中と関わる方法に位置づけたことと同じように、例えば写真集のような印刷物もあくまで世の中との接点として捉えているのでしょうか。

三好:印刷物を作品として捉えるってことは私にとってはあり得ない。極端な言い方をすると、印刷物として本は古代からあるわけじゃない。そういうクラシックな方法論として捉えて表現することも面白いんだけど、今はあまり興味はない。誰かがそういうことはやってくれれば良いという考え方だから。とにかく今は動けるうちに写真をいっぱい撮って、いっぱいネガをつくっておきたいという風に思っている。だから整理するのは後でも良いんじゃないかなって。より多くの人に見てもらうことは大事だし、広がっていく面白さはあるだろうけど、一枚の印画紙の写真の前に誰かが立った時に伝わることの方が大事。だから印刷物とか本とか、括っていく表現の仕方には今はあまり興味がないというか。もう少し経ったら自然に整理しようとなると思うけど、今はとにかく一枚ずつあの写真の中でできることをやっていこうと。

赤羽:そういう意味では、やっぱりデジタルもあり得ないことですね。

三好:あり得ない。表現の仕方で、細かい枠を超えたとか超えないとかという部分のことではないの。超えたって良いんだよ、別に。それはそれなんだから。でも私にとってはやっぱり全然違うものだから。デジタルの写真はデジタルのイメージであって、写真は写真。撮った時に写っているか写っていないかわからないこと、これが一番大事だよね。それで帰って来て「あー写ってた」って思うあの瞬間がまた旅に行かせるし、そのネガをプリントすることの大事さ、必要性が人に見てもらいたいというエネルギーになるんだよ。

赤羽:デジタルがでたことで感材が減っているじゃないですか。そこに対する危機感はありますか?

三好:もちろんある部分ではある。でもそれを考えないで、何が大事かを一人ずつ考えてやっていくしかないと思う。だから私は今フィルムで写真を撮ることしか考えてないし、それをやっていくしかない。もちろんふと引いて考えたときには恐ろしいことだよ。でもそれを考えてたら何も出来ない。良い例だと思うけど、5年くらい前に16x20のカメラを考えついて、ずっとうだうだ考えてたから、家に帰ってもからもそれ話していたらしい。そしたらうちのカミさんが「何考えてるの。フィルムが10年あったとすれば、今決めればあと10年撮れるのよ。でも5年経って決めたら5年しか撮れないのよ。どうするの?」って。無くなるか無くならないかはわからないけど、10年撮れるんだったら10年撮った方がいい。だから決断した。最初はそのくらい単純にものを考えてスタートすることって大事だと思う。それにデジタルのカメラだって何百万もするわけで、同じくらいかければカメラを作れる。その人にとってそれはどっちが大事なのか。だからデジタルに関してもフィルムがなくなることに対してある部分ではシリアスに考えてるけど、考えすぎたら何も出来ないから、今あるものでやり続けることが大事だと思ってる。実際起きてる例として、展覧会をやった時に若い子たちが質問しに来て「すいません、これなんですか」って聞くのね。「これなんですか」って、「これは写真だよ」って。彼らはデジタルで撮って出来上がったものしか見てないから、フィルムで撮って印画紙でプリントした写真は初めて見るものなんだ。その二つが全然違うことが彼らにはわかるわけ。

赤羽:デジタルと銀塩写真をめぐる重要な活動として、ゼラチンシルバーセッションが挙げられると思います。三好さん自身も07年の第2回、08年の第3回に参加されていますが、作家同士でネガを交換したり、第3回では写真界とは別の業界で活躍されている方も参加したプロジェクトになっていますね。あの活動はどのように捉えていますか?

三好:やっぱり重要だから参加するのを決めたんだ。まず07年の時にどうしようかなと思った。アサインメント、コマーシャルの仕事をしている人たちと、私だけがそうじゃないポジションで関わることについて。でも一番根底にある、フィルムを守っていくことが大事だと思ったから参加するって返事した。それに、人のネガを焼くってことはまずあり得ないわけ。例えばある作家が年寄りになったから代わりに責任を持って焼くこととか、プリンターがいて指示しながら焼くってことはあるけど、普通の場合にはありえない。でもやったことの意義はある。それが展覧会に表れていたと思うし、フィルムの大事さ、情熱みたいなものが伝わってくれたと思う。

「津々浦々 Somewhere,Sometime」2613 Chiba,千葉 1989

© Kozo Miyoshi

「櫻 SAKURA」2372 Nakayama,Yamagata 中山,山形 2002

© Kozo Miyoshi

07 日本とアメリカ

赤羽:アメリカと日本の写真界に差は感じましたか?

三好:差があったとは思わないけど、方向は違ってたよね。でもそれぞれ切磋琢磨しているんだから、結局は一緒だと思う。ただマーケットが大きかったり小さかったりするところはあるけど、レベルは同じ。じゃなかったら自分自身も日本という国に身を置こと決めてないよ。僕は日本で生まれた日本の作家だからここに身を置くっていう風に、別の意味があるからここに身を置いているけどね。アメリカが好きで若い時から旅に行っているけど、アメリカ人になろうとは思わなかった。一度に5年以上アメリカに居ても、これは旅だという言い方をしてた。

赤羽:作品として扱われるオリジナルプリントのマーケットは今でも日本はそんなに大きくないと感じますか?

三好:日本の人たちはそういうところが下手だよね。でも日本はもっと他にそういうマーケットってあるわけ。掛け軸とか。壁に掛けるものでもそういうところと対抗しなきゃならない。特にアメリカのマーケットが大きいとしたら、写真に対抗するものってそんなにない。壁は大きいし。だからそれは不利なんだよ。

赤羽:そういう意味では、P.G.Iは写真専門のコマーシャルギャラリーとしては貴重な存在ですよね。

三好:珍しいよね。あのギャラリーが成り立っていくのは、スタッフの人たちが自分達の思っている写真への情熱があるからだと思う。ただ写真をこっちからこっちへ動かすだけで関わっていたら、あのギャラリーは成り立たない。あそこにいる人たちは写真のことが好きな上で働いているから持続できている。大変なことだと思うね。だからこそ私もあそこで展覧会をやるっていうこともある。一つの展覧会をするっていろいろな要素が折り重なって初めて成り立つから、その中で自分が思ってるレベルと向こうが思ってるレベルが上手い具合にかみ合って繋がっている。そういう意味では価値観が同じ方向を向いているところはある。

08 美術の中の写真

高山:学校では個性を重視して、表現を自分の主張として考えるように教育を受けてきているような印象があって、写真の授業でも現像とかの技術面よりは、どういう風に表現したいのかということに重きを置いてたように感じます。

三好:それは学校の性質だと思うんだけど、カメラを、写真を表現の一つとして扱わざるを得ない。根っこのところから写真を始めてるわけじゃなくて、美術の世界での表現の方法として写真を扱うところからスタートしている。美術の中で写真を専攻する扱いであれば、写真を使ってどう表現しようかという関わりを学生に持たせるのはいいことだと思うのね。私がやってるただ頑なに印画紙の中にあることでの表現の仕方とは相反してはいないと思うけど、でもガチンコにはなってなくて、隣の部分でのこと。だからそれはデジタルでの写真と同じ分野にあるような気がするよね。ヒエラルキーの上の部分に大きく美術があり、その下に写真があり、表現の仕方としてそれらが隣り合わせにあるのかもね。その辺のところをもう少し教育のところで、理論立てて授業をスタートしてくれる学校もあってもいいなと思うね。私も写真を撮ることは理屈じゃないんだよって言いながらも、やっぱり自分の中で整理をしているわけ。だからそれをシステマティックに整理して授業をする先生がいてもいいような気がするよね。「なんで絵を描くの。どうしてなの」というのは理屈じゃないんだけど、でも「こうなんだよ」ということをもっと明確にした方が、特に若い人たちは進みやすいような気がする。

(テープ起こし&編集:赤羽佑樹、氏家愛、高山陽子)